「学校、今日行く!」~教育長の学校日記~

児童や先生方が、そして地域や保護者も、「みんな」笑顔で!

|

|

|---|---|

|

【1年】Chromebookでアサガオの成長を記録 |

【2年】夏の俳句を作りました! |

|

|

|

【5年】「みんなが過ごしやすい町」とは? |

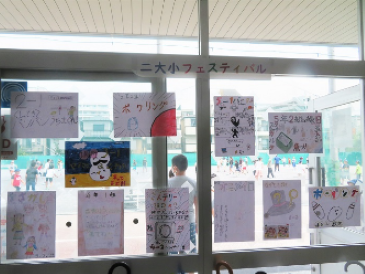

▲二大小フェスまで、あと3日! |

第二大島小学校を訪問しました。本校は、現在、大規模改修工事中で、大島の仮校舎で学校生活を送っています。児童や先生方、地域の皆様の声を生かして設計した素晴らしい新校舎は、ちょうど1年後に完成予定です。こどもたちには通学距離が長くなってしまい、申し訳ありません。また、保護者や地域の皆様には多大なるご理解、ご協力をいただき心より感謝いたします。ありがとうございます。

昇降口前に行くと、1年生の姿がありました。みんな、Chromebookを持っています。どうも育てているアサガオの様子を見に来たようです。先日の、香取小の学校日記では、1年生が学校探検のインタビューにChromebookを使っていることを書きましたが、本校では、アサガオの成長記録に活用していました。これまでであれば、今日のような暑い日は大変でした。1年生がアサガオを見て絵を描いたり、気付いたことを書いたりするのは、かなりの時間がかかるからです。しかし、これまで絵で描いていたことを写真に代用すれば、よく見ること、触ること、思いを寄せること等に時間をかけることができますし、屋外での活動時間を短くすることもできます。生活科の学習でアサガオを育てることは、理科の植物の観察とは位置付けが違います。生活科におけるアサガオの栽培は、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、生き物への親しみをもち、大切にしようとする」という指導内容に位置付けられています。

アサガオを育てる際に、先生方が大切にするのは、児童が主体的に栽培に関わり、自らその成長や変化に気付いていくことです。昇降口の近くにアサガオを置くのは、児童が日常的に通る場所であり、変化に気付きやすいからです。以前、ある学校の先生が「毎日、登校したら必ず水やりをすること」と話をしたので、児童が先生に言われたことを守ろうとして、雨が降った日も水をあげていたとか、時間がないのに水やりをして遅刻したとか、そんな話を聞いたことがあります。本当なら、「水はどんな時にあげたらいいか」を児童に考えさせて、「気付いたことがあったらChromebookで記録しておくといいですよ。発見したことがあったら、先生にも教えてくれたらうれしいな!」なんて話しておくと、児童は、より主体的に学習にも取り組んだことでしょうね。本校の1年生は、とても楽しそうにアサガオの様子を見て、笑顔で写真を撮っていました。花がどんどん咲き始めて来る頃って、毎日わくわくしますよね。みんなも、すごくうれしかったんでしょうね。

佐香校長先生に学校経営のお話を伺いました。「まず、児童も、教職員も『笑顔であること』を大切にしたいと考えています。二大小の『に』と『だい』で、『【に】こにこ、みんなの笑顔!【だい】すきみんなの二大小!』というテーマを掲げています。いつも温かく支えてくださっている保護者や地域の皆さんも含めて、二大小に関わるみんなが笑顔になれるように、みんなで頑張っています!」話してくださる佐香校長先生も満面の笑顔で、聞いている私も自然と笑顔になっていました。笑顔って、大事ですね。

5年生の廊下には、国語の「調べたことを正確に報告しよう」という学習で、「みんなが過ごしやすい町へ」をテーマに、各自が調べ、スライドにまとめたものが掲示してありました。5年生は、4年生の時に、本区のまちづくり推進課が行っている「ユニバーサルデザイン出前講座」(学校日記令和2年度11月6日「私が輝き、あなたのよさが光る」参照)でユニバーサルデザインについて学んでいるので、とても詳しく調べられていました。案内板、ピクトグラム、点字ブロック、段差プレート、ホームドア、エレベーターの工夫、ノンステップバス等々…。「みんなが」という視点を大切にして調べることができていました。この出前講座では、児童は障害のある方との交流を通して学びました。本校では、その他の教科等の学習でも体験的な活動を通して学ぶことを大切にしているそうです。それも、地域の方々やスポーツチーム、企業、行政等、様々です。本校の児童がリアルな体験を通して、実感を伴って学び深めていくことを期待しています!

江東区教育委員会 教育長 本多健一朗

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください