11月21日「教育長の学校日記」

「I×合い」のある学びが、自ら学ぶ子を確かに育くむ

|

|

| 【1年生活】園児が楽しめる工夫を考える | 【4年社会】小笠原の航空路開設について考える |

|

|

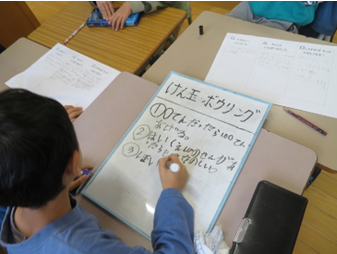

| 【5年社会】みんなで学習問題を作る | 【6年社会】大久保利通の国づくりについて考える |

|

|

| 【研究発表】学習過程のポイントは… | ▲デフリンピックの紹介をする6年生 |

東川小学校で、江東区教育委員会研究協力校の研究発表会がありました。本校の研究主題は、「自ら学ぶ子の育成~『I×合い』のある学び(社会科・生活科)を通して~」です。「I×合い」は、「アイかけるあい」と読みます。「I」は、自ら考えをもち、自ら問いを見いだす姿、主体的な学びを表します。もう1つの「合い」は、友達と協働して取り組む姿、協働的な学びを表します。そして本校は、この研究を支える日常的な取組として、「東川小授業スタイル」、特別活動の充実、共感的な雰囲気の温かい学級経営を大切にしています。そこには、もう1つの「あい」、「愛」があります。

「授業スタイル」とは、江東区立学校では、各学校で設定しているもので、学校全体で学習指導要領の趣旨の実現、授業の質の向上等を目指したものです。本校では、すべての授業で取り組む「東川小授業スタイル」の他に、社会科・生活科に特化した授業の学習過程を明確にした「東川小授業スタイル(社会科・生活科)」があります。その学習過程は、「出会う・つかむ⇒かかわる・調べる⇒深まる・広げる⇒まとめる・振り返る⇒いかす・つなげる」で、今日のどの授業でも、この学習過程に即して授業が行われていました。研究の成果を、今日の授業で強く感じたのは、児童がしっかりと自分の考えをもって学びを深めていること、そしてそれを支えている先生方の授業力の高さです。どの授業も質の高い授業でした。

東川小の研究が素晴らしいのは、児童の姿にその成果が表れていることです。「東川小授業スタイル(社会科・生活科)」の中に、「いかす・つなげる」がありますが、児童が学習したことを主体的に生かす姿が校外の様々なところでも見ることができました。まず、教育委員会が、次期「教育推進プラン・江東」策定に向けて開催した「こども教育委員会」や、「図書館ビジョン」策定に向けて開催したワークショップに、6年生の児童が積極的に参加して、様々なアイデア、意見を述べる姿がありました。また、5年生はSDGsについての学習を主体的につなげて、難民支援プロジェクトとして古着回収に取り組みました。さらに、この学校日記(11月6日)でもお伝えしましたが、本校の5・6年生は、「カーボンマイナスこどもアクション」で最優秀賞を受賞するとともに、自分たちのCO₂について堂々と発表もしました。これは、確実に先生方のこの研究の成果であり、児童が学習したことを通して、自分たちの学びや自分たち自身に、自信をもつことができている証拠です。

さらに付け加えると、先週12日のできごとです。安田校長先生から、「6年生が、1年生から5年生の各学級で、デフリンピックの紹介をするんです」と教えていただいたので、私はその様子を見に行ってきました。6年生、すごいんです!それぞれ、端末でスライドを作成して、各学年に合わせたプレゼンをとても上手にしているのです。下級生たちは、デフリンピックに興味津々でした。5、6年生は、今日の授業でも自分の考えをしっかりともって、友達との話し合いを深め、堂々と意見を述べていました。「これからの江東区、そして日本や社会をつくっていくのは私たち!」そんな頼もしさを感じました。本校児童のますますの活躍を期待するとともに、先生方の素晴らしい研究実践に感謝します、ありがとうございました!

江東区教育委員会教育長本多健一朗

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください