6月26日生徒の考えを受容する教師、教師に笑顔で話しかける生徒

|

|

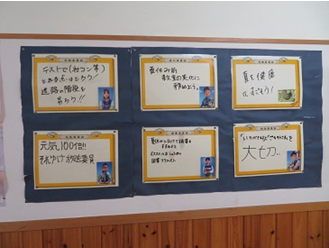

| ▲掲示用の生徒会新聞 | ▲各委員長からのメッセージ |

|

|

| ▲質の高いALTによる英語授業 | ▲工夫された給食掲示 |

大島中学校を訪問しました。今年度赴任された菊地校長先生は、日頃から生徒たちの活動の様子を学校ホームページにアップしてくださっているので、学校での学習や生活の様子がよく分かります。実は、大島中2年生は昨日まで移動教室で長野県に行っていました。ホームページで刻々と更新される生徒たちの活動の様子は、保護者の皆様はもとより、学校の先生方も楽しみにしていたことと思います。

生徒たちが経験した3日間の自然の中での活動や友達との共同生活は、きっと大きな財産になったことと思います。特に生徒たちが様々な活動に取り組んだ鷹山ファミリー牧場は、ただ単に牧場体験ができるだけはなく、「命と向き合う」ことを大切にしています。乳搾り体験をするにしても、目の前にいる牛の名前から始まり、この牧場での牛の生涯についても丁寧に話してくださいます。生徒たちは「命をいただいて生きている」ことをしっかりと心に刻み、様々な体験に臨むことができます。今日、登校してきた生徒に、「移動教室はどうでしたか?」と聞いてみると、牧場での体験、命について学ぶことができたことについて、目を輝かせて話してくれました。

菊地校長先生に学校経営について話を伺うと、今年度取り組んでいきたいことについて4点を挙げられました。①確かな学力の定着、②探究的な学習の充実、③特別支援教育の充実、④生徒の主体性を育む、です。校内を見ていると、既によい取組が始まっていることが伝わってきましたし、本校の生徒たち、先生方であればどの取組も十分に成果が期待できると感じました。例えば、校長室の廊下の掲示板には、各委員会の委員長がAIで作成したキャラクターとなって活動計画を発信していたり、修学旅行を終えた3年生は既に卒業式までのカウントダウンを始めていたりする等、生徒たちの主体的な学校生活への取組が形として見えてきています。このような取組が進んでいるのは、本校ホームページ「校長あいさつ」にある、菊地校長先生が本校に赴任した時の印象「…さらに素晴らしいと感じたことは、教員とこどもたちの関係性です。校内の至る所で、こどもたちの考えを受容する教員の姿を見ることができました。教員に話しかけるこどもたちの笑顔が学校にあふれています」という文章からも分かります。先生方が生徒たちに寄り添い、生徒たちが先生方を信頼しているという良好な関係、いわば校内の「心理的安全性」が保たれているのです。

本区では、すべての区立学校で、教室以外の校内でのこどもたちの居場所づくりに取り組んでいます。本校でも、この取組が成果をあげています。「教室には入りづらいけれど、学校には来られる」、「授業に向かうワンクッションにしたい」、「校内に安心できる場所がほしい」等、様々な子たちが安心して過ごすことができる居場所が、生徒一人一人に合わせた環境やペースで学習等が進められるようになっています。菊地校長先生は、このスペースを活用している生徒たちとの関係を大切にされていて、よくコミュニケーションを取られています。今回、私たちの学校訪問に際しても、すべての生徒たちに事前に確認を取ってくださっていて、私たちも生徒たちと、いま取り組んでいること、興味があること、移動教室でのこと等、話をすることができました。

学校や様々な場で、中学生と話をする機会があります。「みんなにとって、よい先生って、どんな先生?」と質問をすると、「話をよく聴いてくれる先生」という答えが返ってくることが多くあります。生徒たちの主体性を育むためには、生徒たちが失敗を恐れず安心して挑戦できる環境をつくっていくことが大事ですし、そのためには、本校のように生徒と先生方の関係が良好であることが重要です。本校の生徒たちのこれからの主体的な挑戦、そしてそれを支える先生方に心よりエールを送りたいと思います。

江東区教育委員会教育長本多健一朗

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください