HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)予防接種

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のポイント

キャッチアップ接種・高校2年生相当年齢の延長措置対象者

高校1年生相当年齢の定期接種対象者

は、接種期限が迫っています!ご注意ください!

(注釈)接種間隔が守られない場合や、接種期限後に接種を受ける場合は、公費(無料)での接種は受けられず、自費となりますのでご注意ください。

(注釈)ご自分の体調、医療機関のスケジュール(特に年末年始の休診等)を考慮し、余裕をもって接種を受けるようにお願いします。

対象年齢など詳しい内容は、下記をご覧ください。

【メニュー】

- ワクチンの定期接種(小学校6年生から高校1年生相当の女子)について

- キャッチアップ接種(接種機会を逃した方への接種)と令和7年度高校2年生相当の方の延長措置について

- ワクチンの種類と接種方法について

- 実施医療機関について

- 副反応について

- 接種券・予診票の再発行

- 東京23区外の市町村で接種を希望する場合(別ウィンドウで開きます)

- 東北地方避難者の接種

- HPVワクチン男性任意予防接種の助成について(別ウィンドウで開きます)

- これだけは知ってほしい「はじめてのHPVワクチン」(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(以下、「HPV」という。)が持続感染し、数年から十数年後に病変して子宮の入り口(子宮頸部)にできるがんです。自覚症状がないまま発症・進行することが多く、発見が遅れると、妊娠、出産に影響を及ぼすだけでなく、命にかかわることがあります。国立がん研究センターによると日本では年間約1万人が子宮頸がんと診断され、子宮頸がんになる人は20歳代後半から増加し、30歳代後半から40歳代で最も多くなります。

HPVに感染すること自体は決して特別なことではなく、多くの女性が感染することがありますが、ほとんどの場合は自然に治るため子宮頸がんに至るのはまれです。しかし、HPVに感染した後にどのような方が子宮頸がんを発症しやすいのかは分かっていないため、子宮頸がんを発症する可能性はどなたにもあります。

ワクチンの接種と検診の必要性

子宮頸がんは、HPVワクチンの接種で予防し、20歳からの定期的な子宮頸がん検診で早期発見ができます。

HPV感染のほとんどが性的接触によるものであることから、子宮頸がん予防にはHPV感染前の予防ワクチン接種が効果的といわれています。しかし、特定のHPV感染を予防するワクチンであることから、すべての子宮頸がんの発症を予防できるものではありません。そのため、20歳以降は定期的に子宮頸がん検診を受ける必要があります。症状が進行すると治療が難しいことから、早期発見が大切です。

ワクチン接種を希望する方、接種をすでに開始している方は、厚生労働省が作成したリーフレットをお読みいただき、接種の有効性とリスクを十分にご理解いただいたうえで、ご判断いただきますようお願いいたします。リーフレットは下記関連ドキュメントのリーフレット関係をご参照ください。

予診票の送付について

積極的な接種勧奨について

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、平成25年(2013年)6月14日付けの厚生労働省通知に基づき、積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年(2021年)11月26日付けで同通知が廃止されたことに伴い、積極的な接種勧奨を行うことが決定しました。区では、令和4年度より定期接種対象者に対する個別勧奨を実施しております。

小学6年生から高校1年生相当の女子(定期接種)

令和4年度より新中学1年生と前年度に転入した新中学2年生~新高校1年生の女子を対象に予防接種の際に必要な予診票や厚生労働省が作成したリーフレット等を個別送付しています。

令和4年度より新中学1年生と前年度に転入した新中学2年生~新高校1年生の女子を対象に予防接種の際に必要な予診票や厚生労働省が作成したリーフレット等を個別送付しています。

標準的な接種期間が13歳となる日の属する年度となっていることから、一斉発送は中学1年生からの発送としております。

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(キャッチアップ接種)

次の表のとおり、令和4年度から令和6年度まで、予防接種の際に必要な予診票や厚生労働省が作成したリーフレット等を個別送付いたしました。(令和7年度から一斉送付はしていません)

次の表のとおり、令和4年度から令和6年度まで、予防接種の際に必要な予診票や厚生労働省が作成したリーフレット等を個別送付いたしました。(令和7年度から一斉送付はしていません)

令和7年度は、一部延長措置を実施しています。

|

年度 |

今までにお送りしたキャッチアップ接種対象者 |

|---|---|

| 令和4年度 |

平成9年(1997年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの女子で3回の接種を完了していない方 |

| 令和5年度 |

平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの女子で3回の接種を完了していない方 平成9年(1997年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの女子で令和5年3月までに江東区へ転入した方 |

| 令和6年度 |

平成19年(2007年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女子で3回の接種を完了していない方 平成9年(1997年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの女子で令和6年3月までに江東区へ転入した方 |

その他

- 前年度以前に送付された接種券シール及び予診票でも接種ができます。

- 令和4年度以前に送付された(9価ワクチンの記載のない)予診票でも9価ワクチンの接種は可能です。

- 江東区に転入された場合は、前住所地の接種券や予診票は使用できません。

引き続き前住所地で接種されたい方は、下記参照

(注釈)誤って使用すると、全額「自己負担」になる場合があります。

【接種券の申請が必要な方】

- 小学6年生で接種を希望する方

- 4月以降の転入等で接種券シールや予診票がお手元に届いていない方

- 接種券を紛失された方

ページ下部の再発行フォームか健康推進課健康づくり係(電話:03-3647-9487)までお問い合わせください。

ワクチンの接種について(定期接種)

対象者

接種日現在、江東区に住民登録のある、小学校6年生から高校1年生相当の女子

令和7年度(2025年度)は、平成21年(2009年)4月2日から平成26年(2014年)年4月1日生まれの方

- 江東区から転出した場合は、江東区の接種券シールや予診票は使用できません。転出先の自治体へお問い合わせください。

接種費用

無料(公費)

(注釈)接種期限後に接種した分は、自費となりますのでご注意ください。

全額自己負担した場合、「シルガード9(9価ワクチン)」を3回接種すると約10万円程度かかります。

ぜひ接種期限までに接種を完了しましょう。

持ち物

当日は、つぎの書類をお持ちください。

- 接種券シール(白色)

- 予診票

- 母子健康手帳

- 説明書(同意書)(PDF:259KB)(別ウィンドウで開きます)(必要な方のみ、コピーして使用)

注意点

- 接種当日に12歳の方は保護者の同伴が必要です。

- 接種当日に13歳から15歳の方は、予診票の保護者記入欄に保護者が署名すれば、保護者の同伴なしで予防接種を受けることが可能です。(必要があれば、説明書(同意書)をご使用ください。)ただし、他の予防接種と同様、ワクチン接種後に失神等の反応が現れることがあります。失神による転倒などを防ぐためにも、原則、保護者の方が付き添うようにお願いいたします。

- 接種にあたり満16歳以上の方は保護者の同意は必要なく、本人の同意により実施します。予診票の自署欄は保護者又は同伴者の署名ではなく本人が署名をしてください。

接種期限

高校1年生相当年齢の3月31日まで(16歳となる日の属する年度の末日まで)

キャッチアップ接種と令和7年度高校2年生相当の方の延長措置について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対しては、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を実施しています。

キャッチアップ接種及び令和7年度高校2年生相当の女子の接種は、本来は令和7年3月31日まででしたが、HPVワクチンの需要増大に伴い、ワクチンの出荷が制限されていた状況等を踏まえ、国が公費負担による接種期間の一部延長を決めました。

延長措置対象者

以下のすべてに該当する方

- 接種日現在、江東区に住民登録している

- 平成9年(1997年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれの女子

- キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日から令和7年3月31日)中にHPVワクチンを1回以上接種し、3回接種が完了していない方

- 江東区から転出した場合は、江東区の接種券シールや予診票は使用できません。転出先の自治体へお問い合わせください。

接種費用

無料(公費)

(注釈)接種期限後に接種した分は、自費となりますのでご注意ください。

持ち物

当日は次の書類をお持ちください。

- 接種券シール(うすい水色または白色)

- 予診票

- 母子健康手帳等

本来の期限:令和7年3月31日

延長措置期間:令和8年3月31日まで

(注釈)延長措置の条件に当てはまらない方は、対象とはなりません。ご注意ください。

東北地方避難者の接種

東日本大震災による被災に伴い、住所を異動せずに江東区へ避難されている対象の女子で江東区で接種希望の方は、申し込みにより、接種することができます。

「東北地方避難者の接種申請書(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入のうえ、健康推進課健康づくり係までお申し込みください。

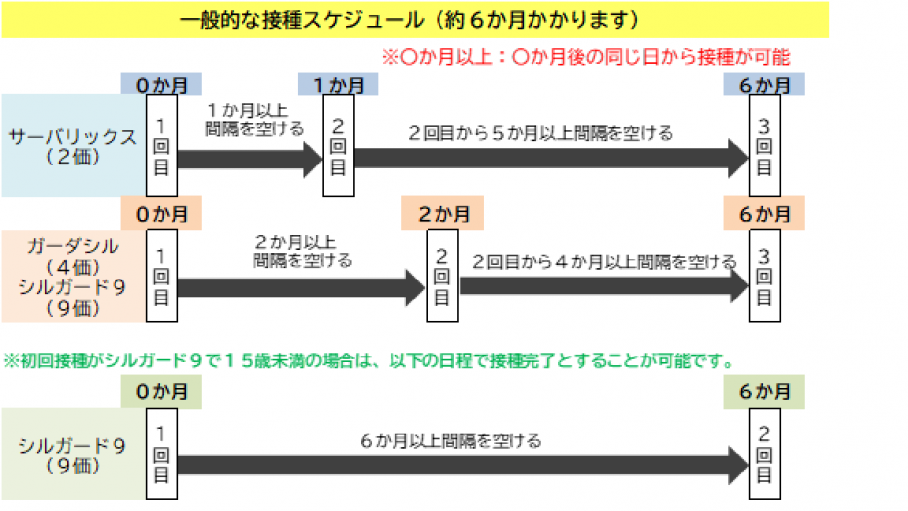

ワクチンの種類と接種方法

- ワクチンは3種類(サーバリックス・ガーダシル・シルガード9)

- 初回接種時にいずれかのワクチンを選択し、原則同じワクチンで既定の回数接種

- ワクチンごとの接種間隔を守り、全3回接種(一部2回接種完了も可)

交互接種について

原則として3回とも同じ種類のワクチンを接種することをお勧めします。

ただし、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。

2価または4価ワクチンを接種した後に9価ワクチンを接種することに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

(注釈)初回接種が9価ワクチンで15歳未満の場合は、9価ワクチンの2回接種で完了とすることも可能です。

交互接種した場合は、3回の接種が必要です。

自費で接種した場合

公費の補助がない場合(自費)の接種費用は、おおよそ以下のとおりです。

| ワクチンの種類 | 接種費用(3回分) |

| 2価ワクチン・4価ワクチン | 約4~5万円 |

| 9価ワクチン | 約8~10万円 |

かなり高額なため、公費(無料)接種をぜひご利用ください。

一般的な接種スケジュール

サーバリックス(2価ワクチン)

|

予防できるウイルスの型 |

HPV16・18型 | |

|---|---|---|

|

接種回数 |

3回(筋肉注射) | |

|

接種間隔1回目 |

0か月(初回接種) | |

| 接種間隔2回目 | 1か月(1回目から1か月後) | |

| 接種間隔3回目 | 6か月(2回目から5か月後) | |

|

製造販売元 |

グラクソ・スミスクライ ン株式会社 |

|

ガーダシル(4価ワクチン)

|

予防できるウイルスの型 |

HPV6・11・16・18型 | |

|---|---|---|

|

接種回数 |

3回(筋肉注射) | |

|

接種間隔1回目 |

0か月(初回接種) | |

| 接種間隔2回目 | 2か月(1回目から2か月後) | |

| 接種間隔3回目 | 6か月(2回目から4か月後) | |

|

製造販売元 |

MSD株式会社 |

|

シルガード9(9価ワクチン)初回接種15歳以上

|

予防できるウイルスの型 |

HPV6・11・16・18・31・33・45・52・58型 | |

|---|---|---|

|

接種回数 |

3回(筋肉注射) | |

|

接種間隔1回目 |

0か月(初回接種) | |

| 接種間隔2回目 | 2か月(1回目から2か月後) | |

| 接種間隔3回目 | 6か月(2回目から4か月後) | |

|

製造販売元 |

MSD株式会社 |

|

シルガード9(9価ワクチン)初回接種15歳未満

|

予防できるウイルスの型 |

HPV6・11・16・18・31・33・45・52・58型 | |

|---|---|---|

|

接種回数 |

2回(筋肉注射) | |

|

接種間隔1回目 |

0か月(初回接種) | |

| 接種間隔2回目 | 6か月(1回目から6か月後) | |

| 接種間隔3回目 | 省略可 | |

|

製造販売元 |

MSD株式会社 |

|

一般的な接種スケジュールのイメージ図

一般的なスケジュールで接種ができない場合

一般的なスケジュール(約6か月)で接種ができない場合は次の間隔で接種が可能です。

ただし、接種間隔、スケジュールには十分お気をつけください。

| ワクチン名 | サーバリックス(2価ワクチン) | ガーダシル(4価ワクチン) |

|---|---|---|

| 接種間隔1回目 | 0か月(初回接種) | 0か月(初回接種) |

| 接種間隔2回目 | 1回目から1か月以上 | 1回目から1か月以上 |

| 接種間隔3回目 | 1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上 | 2回目から3か月以上 |

| ワクチン名 | シルガード9(9価ワクチン)初回接種15歳以上 | シルガード9(9価ワクチン)初回接種15歳未満 |

|---|---|---|

| 接種間隔1回目 | 0か月(初回接種) | 0か月(初回接種) |

| 接種間隔2回目 | 1回目から1か月以上 | 1回目から5か月以上 |

| 接種間隔3回目 | 2回目から3か月以上 |

省略可 |

接種間隔「○か月以上」とは、接種日の○か月後の同じ日を指します。

接種間隔が一般的なスケジュールで接種ができない場合の間隔より短い場合は、任意接種となり全額自己負担になってしまうので、ご注意ください。

ワクチンについて、詳しくは下記関連リンク参照

実施医療機関

江東区で接種する場合

送付するご案内の名簿に記載のある医療機関に予約をし、接種券シール、予診票を提出のうえ接種してください。

令和7年度区内実施医療機関名簿(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区以外の東京22区で接種を希望する場合

医療機関がその区と予防接種の契約をしていれば、江東区の接種券シールや予診票が使用できますので、医療機関に確認してください。

東京23区外の市町村で接種を希望する場合

やむを得ない事情により東京23区以外の市町村で接種希望の場合、「予防接種実施依頼書」が必要となります。「東京23区外の市町村でHPVワクチンの接種を希望される方へ」(別ウィンドウで開きます)を参照してください。)

副反応について

ワクチンの主な副反応(接種後に起こりえる症状)

- 主なもの

局所反応(痛み、赤くなる、腫れ)、全身反応(筋肉痛、関節痛、頭痛、腹痛、じんましん、めまい、発熱) - まれに報告される重いもの

アナフィラキシー(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギラン・バレー症候群(手足の力が入りにくいなどの症状)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状)、血管迷走神経反射(失神)

相談窓口について

予防接種後に、原因が明らかでない持続的な痛み(筋肉痛、関節痛、皮膚の痛み、頭痛など)やしびれ、脱力などの症状がある方は、下記の相談窓口へご相談ください。

予防接種後に症状が生じた方の相談窓口(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

接種後に生じた症状に係る診療について

予防接種後に痛みやしびれが持続している方は、通院中の医療機関、または接種を受けた医療機関へ相談してください。

また、厚生労働省が公表した専門の医療機関は、下記リンク先でご確認ください。なお、専門の医療機関を受診する場合は、紹介状が必要になります。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

予防接種健康被害救済制度

定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

接種券・予診票の再発行

接種券・予診票を紛失された方は、再発行の対応をいたします。以下のリンク先、もしくは下記の問い合わせ先へご連絡ください。

(注釈)令和7年度高校1年生相当の方、キャッチアップ接種、令和7年度高校2年生相当で延長措置対象者の方の再発行は、接種券・予診票再発行フォームでは受け付けておりません。下記問い合わせ先までご連絡ください。

再発行フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

- 令和7年度区内実施医療機関名簿(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)

- リーフレット関係

- HPVワクチン説明書(同意書)(PDF:259KB)(別ウィンドウで開きます)

- 東北地方被災者申請書(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

関連リンク

- 厚生労働省ホームページ(子宮頸がん予防ワクチン)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 厚生労働省ホームページ(子宮頸がん予防ワクチンQ&A)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 予防接種後に症状が生じた方の相談窓口(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- グラクソ・スミスクライン株式会社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- MSD株式会社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 厚生労働省ホームページ(9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください