荒川の洪水対策について

江東区の東側に位置する荒川放水路は、東京都東部の低地帯を水害から守るため、明治44年(1911年)から始まり、大正13年(1924年)に荒川放水路全川にわたり通水し、昭和5年(1930年)に事業が完了しました。

その後一度も堤防の決壊がなく、人々を水害から守ってきた荒川ですが、昨今の気候変動の状況を踏まえると、今までにないような大雨や台風、あるいは大地震により堤防が決壊し、甚大な被害が発生する恐れがあります。

そこで、このページでは、荒川氾濫のリスクについてや、現在の対策工事の状況等について紹介します。

(注釈)荒川放水路は令和6年(2024年)に通水100周年を迎えます。

(注釈)荒川放水路は令和6年(2024年)に通水100周年を迎えます。

荒川氾濫のリスクについて(水害ハザードマップ)

放水路の完成から今日まで、水防のために工事を重ねておりますが、それでもなお、大雨によって堤防の決壊が起こる恐れがあります。

国土交通省は、もしも荒川の堤防が決壊した時に、被害が想定される区域を公開しております。

また江東区もそのデータをもとに、洪水ハザードマップを作成し、日頃の備えや、いざという時の避難に役立つよう、啓発しています。

江東区洪水ハザードマップ

江東区高潮ハザードマップ

関連ページ

荒川3D洪水浸水想定区域図(荒川下流河川事務所HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

現在の荒川の水防対策について(江東区内)

江東区内の区間は、洪水への対策をしつつ、東京湾からの高潮にも耐えられるような堤防になっています。

さらに、大きな地震が起こっても堤防が損傷し、河川の流水が越流しないよう、堤防の沈下量を軽減する対策を行っています。

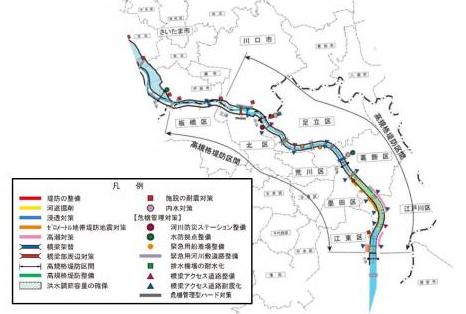

そして現在も、荒川を管理する国土交通省は、整備計画に基づき工事を進めています。

なお、本区の荒川の堤防の状況は、大きく東砂地区と新砂地区でに分かれており、下記の状況になっています。

下流部の整備計画図(荒川水系河川整備計画より抜粋)

荒川下流(江東区部分)右岸部における各地区の範囲

大島・小松川地区(荒川ロックゲート以北)(注釈)江戸川区管内

旧中川を挟んで東側の、荒川ロックゲート付近より北側は高規格堤防が整備されております。堤防の高さは、A.P+8.0m以上(A.P.+2.1mが大潮の満潮時の水面高さです)を確保しています。

航空写真はホームページ「荒川知水資料館amoa 荒川River-SKY-view」から転用しました。

荒川河口から2.4km地点

東砂地区(荒川ロックゲート~清砂大橋)

東砂地区の堤防は、平成8年から令和4年にかけ、地震や高潮が発生しても耐えられるよう、高潮地震対策工事を行いました。堤防の高さは、A.P+8.0m以上を確保しています。

荒川河口から1.5km地点

新砂地区(清砂大橋~河口部)

荒川の最も下流部に位置する新砂地区から河口までの堤防は高規格堤防になっており、堤防の高さはA.P+8.0mを超え、ふつうの堤防より強固な形状となっています。

荒川河口部

関連ページ

荒川水系河川整備計画(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

荒川River-SKY-view(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

水害に強いまちづくりに向けて

江東区内の荒川堤防部は、国土交通省の策定する整備計画では全域が高規格堤防の計画内に入っているように、今後もより水害に強いまちづくりを考えていく必要があります。

江東区では、万が一、堤防が決壊した場合でも、犠牲者ゼロを実現するため、「江東区都市計画マスタープラン2022」の重点戦略の1つとして「浸水対応型のまちづくり」を掲げており、治水対策との連携を図ります。

関連ページ

- 高規格堤防について(荒川下流河川事務所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 高潮堤防地震対策について(荒川下流河川事務所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 江東区都市計画マスタープラン2022

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください