江東区における文化財保護の考え方としくみ

文化財保護条例の制定

江東区では昭和55年10月に「江東区文化財保護条例」を制定しました。条文は第1章・総則(第1~3条)、第2章・登録文化財(第4~9条)、第3章・指定文化財(第10~24条)、第4章・文化財保護審議会(第25~32条)、第5章・雑則(第33~34条)、第6章・罰則(第35~38条)、附則の計38条から構成されています。第1章の総則では、条例制定の目的、文化財の定義、区や教育委員会・区民・所有者などの責務について述べています。以下、この条例の内容を踏まえながら江東区の文化財保護のしくみについて見てみましょう。

登録制度の導入

江東区では文化財保護条例の制定にあたり、登録制度を導入しました。この条例が制定された当時の文化財保護に対する一般的な考え方は、優品主義・重点指定主義をとっていました。これは文化財のうち芸術上、学術上価値の高いもののみを重点的に保護しようとする考え方です。しかし、これでは指定の範囲外に置かれた多くの文化財が保護されず、ややもすると美的観点に偏り、地域の歴史資料や民俗資料が忘れ去られ、十分な保護がむずかしいという問題がありました。

江東区ではこれらの欠点を補うものとして登録制度を導入したのです。この制度は文化財をできる限り広い範囲にとらえ、それらを台帳に登録する方法です。この制度の利点は2つあります。1つは、保護の必要があっても直ちに指定できない場合や、文化財の性質上指定よりも登録を適当とするものを保護できる点です。もう1つは区内の文化財の実態を広く把握することができる点です。

登録文化財と指定文化財

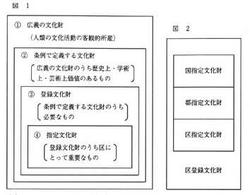

一口に文化財といっても、そのあり方や種類は様々です。図1に示したように、①の広義の文化財とは人類の文化活動の客観的所産のことです。つまり人間が創り出したすべてのものを指します。この中から②として歴史上・学術上・芸術上価値のあるものを条例で文化財に指定・登録します。これが普段私たちが「文化財」と呼んでいるものです。さらに②の中で、区内にある文化遺産を調査して台帳に登録した文化財を③登録文化財とし、③のうち区にとって特に重要なものを④指定文化財として指定します。また、この中で国や都が特に重要だと認めたものは国や都の指定文化財になることがあります(図2参照)。

一口に文化財といっても、そのあり方や種類は様々です。図1に示したように、①の広義の文化財とは人類の文化活動の客観的所産のことです。つまり人間が創り出したすべてのものを指します。この中から②として歴史上・学術上・芸術上価値のあるものを条例で文化財に指定・登録します。これが普段私たちが「文化財」と呼んでいるものです。さらに②の中で、区内にある文化遺産を調査して台帳に登録した文化財を③登録文化財とし、③のうち区にとって特に重要なものを④指定文化財として指定します。また、この中で国や都が特に重要だと認めたものは国や都の指定文化財になることがあります(図2参照)。

登録されるまで

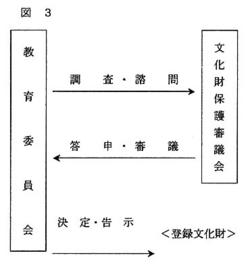

区の登録文化財が登録されるまでのしくみを図示すると、図3のようになります。

区の登録文化財が登録されるまでのしくみを図示すると、図3のようになります。

教育委員会が行う調査は、専門的な技術や知識を有する文化財専門員(学芸員)が行います。そして、その調査結果を文化財保護審議会に諮問します。ここで審議され、登録文化財として適当と認められたものが答申され、教育委員会が決定し、告示することによって効力が生じます。

また登録文化財がその価値を失った場合は、登録が解除されることがあります。

登録されたら

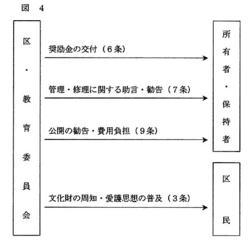

登録された文化財の所有者・保持者・保持団体、区民に対して区や教育委員会は図4のようなことができます。

登録された文化財の所有者・保持者・保持団体、区民に対して区や教育委員会は図4のようなことができます。

また、この他に保存の措置として、教育委員会が自ら無形文化財・無形民俗文化財の記録を作成したり、伝承者の育成を助けるなど、登録文化財が十分に活用できるしくみになっています。

指定されるまで

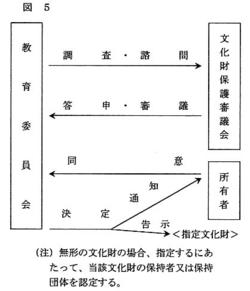

区の登録文化財のうちから指定文化財が指定されるまでのしくみを図示すると図5のようになります。

区の登録文化財のうちから指定文化財が指定されるまでのしくみを図示すると図5のようになります。

図3で示した登録文化財の場合との違いは、所有者の同意を必要とすることです。これは指定文化財になると、その保護についての規制が強く加えられるため、このことを所有者にあらかじめ理解してもらい、その上で指定することに同意を得るという事情によります。また指定の解除については、登録文化財の場合と同様です。

指定されたら

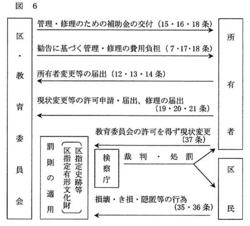

指定文化財は区にとって重要な文化遺産ですから、その保存、活用には十分な配慮が必要です。図6は、条例上、指定されると、どんな効果があるのかを示しています。

指定文化財は区にとって重要な文化遺産ですから、その保存、活用には十分な配慮が必要です。図6は、条例上、指定されると、どんな効果があるのかを示しています。

管理や修理に関して区は予算の範囲内で補助金を交付することができ、またその内容や方法について指示することができます。

なお指定文化財となっても、登録文化財の規定も適用されることとなっているため、奨励金の交付や公開に関する勧告などについても同様に行うこととなっています。

その他、公開にあたって管理に関して指揮監督をしたり、管理や修理の状況について報告を求めることもできます。

また、指定文化財のうち区民の観覧のため必要があると認めるときは標識を立てることができます。

文化財保護審議会

審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び活用に関する事項を調査審議し、これらの事項について教育委員会に建議する機関です。ことに、登録文化財の登録及びその解除、指定文化財の指定及びその解除、登録無形文化財、指定無形文化財保持者の認定とその解除などについては、教育委員会があらかじめ審議会に諮問しなければなりません。

組織は、文化財に関しての専門家6人以内で構成されています。

関連ページ

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください