令和4年7月11日号(こうとう区報)テキスト版4面

マイナポイント第2弾実施中 健康保険証としての利用申込、公金受取口座の登録などが追加

6月30日より、マイナポイント第2弾として、マイナンバーカードの「健康保険証としての利用申込」および「公金受取口座の登録」に対するマイナポイントの申込が始まっています。マイナンバーカードをすでに取得された方や、令和4年9月末までにマイナンバーカードを申請した方が申込の対象となり、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービスにそれぞれ7,500円分のポイントが付与されます。ポイントの申請期限は、令和5年2月末までです。また、令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までのポイント付与を受けていない方)も引き続き上限5,000円相当までのポイント付与を受けることができます。

健康保険証としての利用申込方法

マイナンバーカード読取対応スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーをお持ちの方向けに申込方法をご案内します。

[必要なもの]マイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)

(注釈)読取対応機種はマイナポータルホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認ください

申込方法

1.スマートフォンの場合:マイナポータルアプリをインストール

Android版(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

1.パソコンの場合:マイナポータルの健康保険証利用のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を開く

2.健康保険証利用申込をクリック(パソコンは、クリック後、利用するブラウザ用のマイナポータルアプリをインストール)

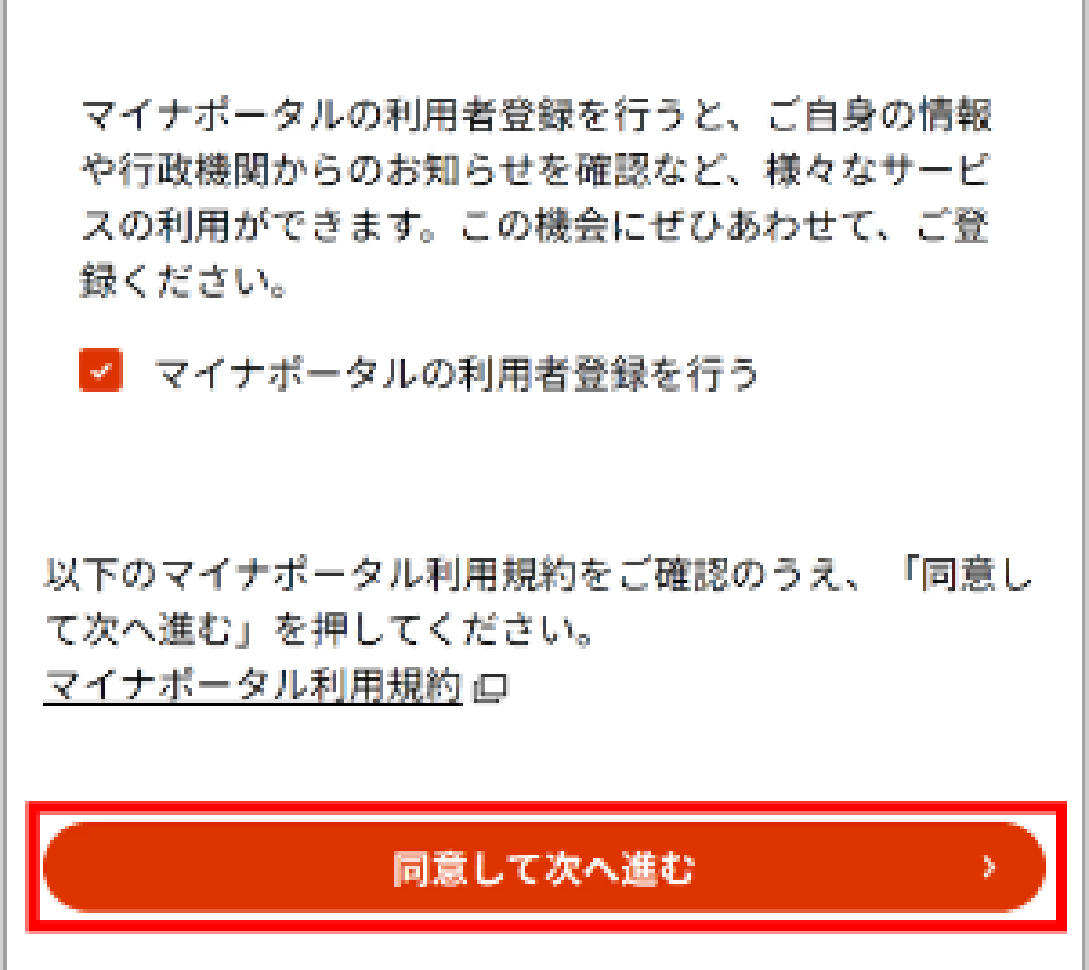

(注釈)スマートフォンで申し込む際の画面イメージ

3.「マイナポータル利用規約」を確認し、「同意して次へ進む」をクリックし、その後「申し込む」をクリック(パソコンはICカードリーダーにマイナンバーカードをセットしてから「申し込む」をクリック)

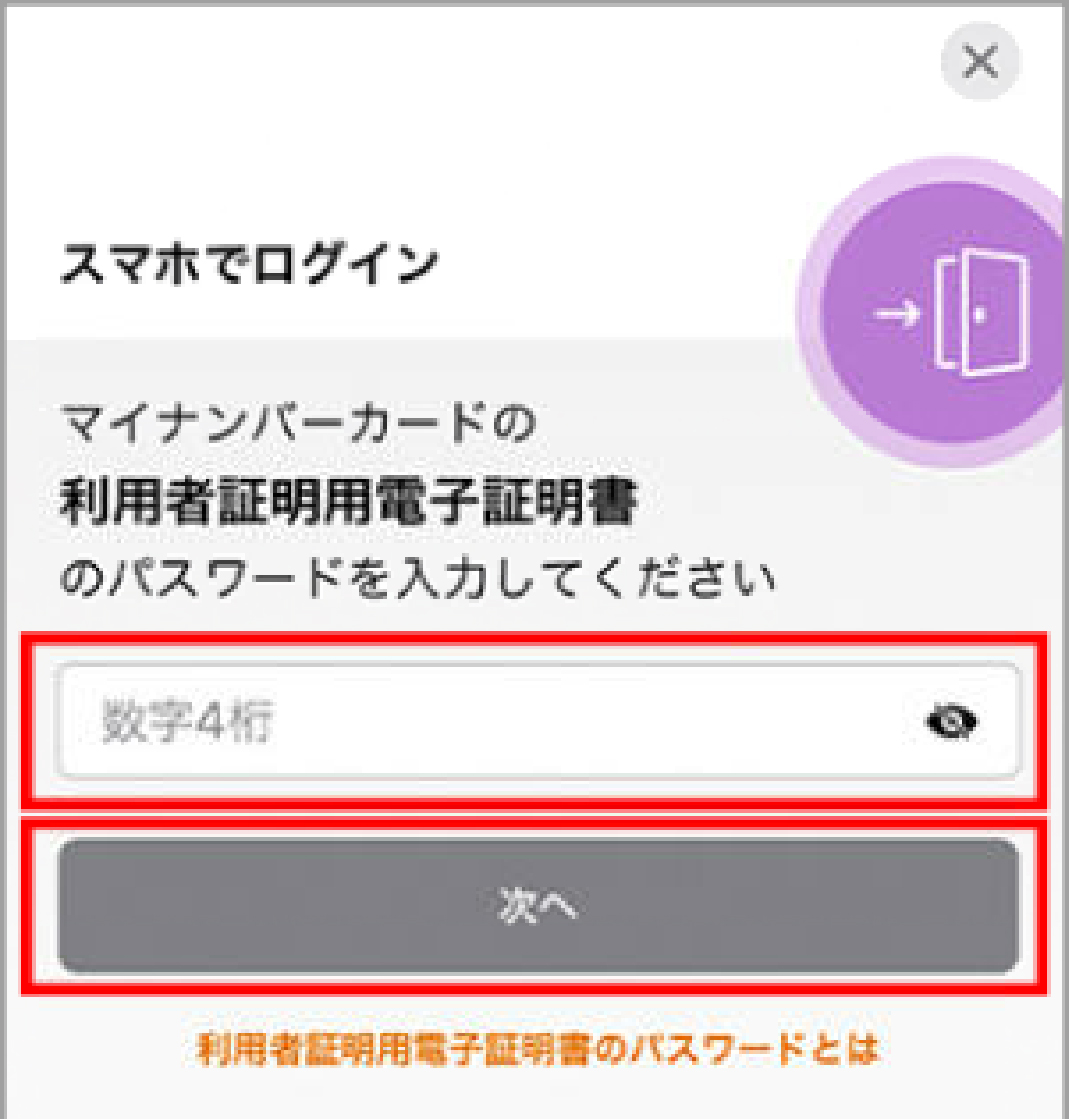

(注釈)スマートフォンで申し込む際の画面イメージ

4.「利用者証明用電子証明書」のパスワード(数字4桁)を入力し「次へ」(パソコンは「OK」)をクリック

(注釈)スマートフォンで申し込む際の画面イメージ

申込完了

公金受取口座の登録方法(スマートフォン、パソコンともに同じ)

1.マイナポータルアプリをインストールし、メインバナーから「公金受取口座の登録・変更」のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を開く

2.マイナポータルにログイン

3.口座情報の登録

4.口座情報の登録に必要な情報を入力後に、オンラインで照会し確認

5.口座情報の登録内容を確認し、同意確認

6.利用規約、個人情報の取り扱いについて同意し、登録を完了

マイナポイント支援コーナーを開設

パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でもマイナポイントを申請できるよう、マイナポイント支援コーナーを開設しています。マイナポイントの申込支援をご希望の方は、区内3か所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。

【日時】平日9時00分~16時00分(水曜は18時00分まで)、日曜開庁日(9時00分~16時00分)

【場所】マイナンバーカード交付窓口(区役所8階、総合区民センター2階(大島4-5-1)、豊洲シビックセンター11階(豊洲2-2-18))

【費用】無料[持ち物]マイナンバーカードおよび右表記載のもの

【問合先】江東区マイナンバーカードコールセンター(8時30分~20時00分(年末年始を除く))☎0570-04-5010、℻5690-5659

マイナポイント支援内容

| 内容 | マイナンバーカード以外の持ち物 |

| マイナポイント予約 | なし |

| マイナポイント申込 | クレジットカードや電子マネーのカード類 |

| 保険証利用申込 | なし |

| 保険証マイナポイント申込 | クレジットカードや電子マネーのカード類 |

| 公金受取口座登録 | キャッシュカードや通帳 |

| 公金受取口座マイナポイント申込 | クレジットカードや電子マネーのカード類 |

注意事項

マイナポイントの申し込みにはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力とマイナポイント受け取りに使用する決済サービスの決済ID、セキュリティコードが必要ですので、事前にご準備ください。なお、マイナポイント申込に係る口座番号等の個人情報はご自身で入力いただきます。決済サービス自体の事前登録が必要な場合は支援できませんのでご注意ください。また、原則は法定代理人以外の代理人による手続きの支援はできませんのでご了承ください。

小学校高学年期のこどもたち 2 いっこうに自分から勉強しようとしません

こどもが小学校高学年になってくると、自分から勉強することを、親はつい期待してしまいますよね。なかなか勉強しない不安から叱り続けていたら、お互いにストレスになり疲れてしまったり、こども本人は勉強から遠ざかってしまったり。こどもは元来好奇心のかたまりです。さまざまなことに興味を持ち、学ぶ意欲を生まれながらに持っています。自分なりの勉強スタイルを見つけるサポートをしてあげられたらいいですね。

勉強しない理由と対策

1.勉強がわからない

学校の授業の内容を理解できていなかったり、難しいと感じているのかもしれません。わからないのに「勉強しなさい」と言われたら、嫌になってしまいそうですね。

まず、こどもの理解度を確認することが大事です。できれば隣でサポートしてあげながら、わかるレベルまで戻って「できた!」という体験を積み重ねていきましょう。

2.勉強に苦手意識がある

「授業中に答えられなくて恥ずかしかった」「友達と点数を比べられバカにされた」等、苦手意識につながることがあったのかもしれません。勉強を見てあげながら、その原因を特定して

3.親に勉強を強制される

学校から帰ると「勉強しなさい」と言われ続けて勉強したくなるこどもはなかなかいないですよね。放課後はやりたいこともたくさんあります。

こども自身に勉強する時間や量を決めさせてみましょう。答えはできるだけ受け入れてあげてください。自分で決めたことができると自信につながります。繰り返すと時間や量の調整もできるようになるでしょう。お楽しみに後で遊びの時間を入れておくと、勉強がはかどったりもします。

4.集中力が続かない

机にむかっても、気が散ったり、眠くなったりということもあります。こどもが集中できる時間は、大人よりもずっと短く、高学年でも最大30分と言われています。まずは15分単位から始めて繰り返す、こまめに休憩をとる、最初は簡単な問題で脳にやる気を起こさせる、少しだけ難しい問題をやる等、勉強を続けやすくなる工夫をしてみましょう。

「ほめること」も忘れずに。

【問合先】地域教育課社会教育担当☎3647-9676、℻3647-9274

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください