定例記者会見 令和4年11月16日分

<定例記者会見で説明する山﨑区長>

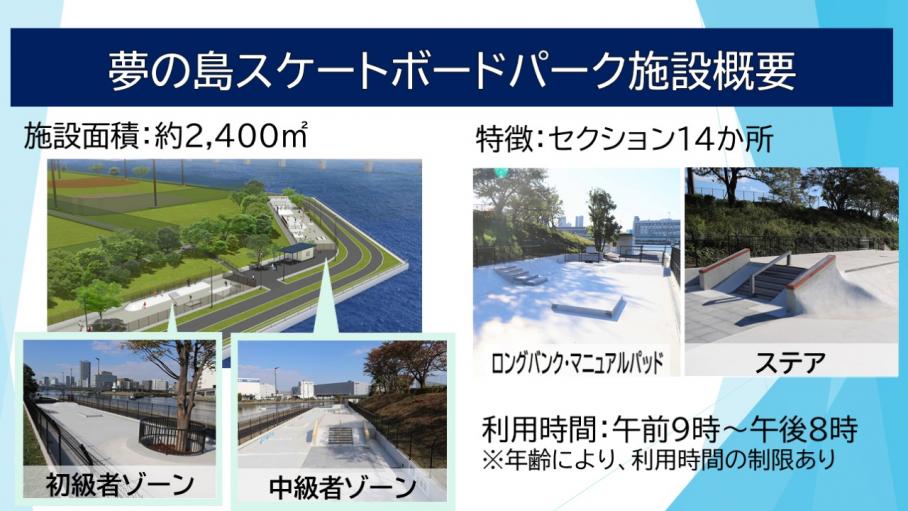

夢の島スケートボードパークのオープンについて

東京2020大会において本区出身の堀米雄斗選手が金メダルを獲得し、獲得を機に、整備を進めてきたスケートボードパークでございますが、10月に竣工し、整備にはクラウドファンディング等の寄附金を活用しました。寄附をいただいた皆様には心から御礼を申し上げる次第でございます。

<夢の島スケートボードパーク施設概要>

13日には、オープニングセレモニーを行いまして、スペシャルゲストとして、堀米雄斗選手がアメリカから急遽飛んできてくれました。そして金メダリストのパフォーマンスに会場は大盛り上がりでした。私も競技を側で見たのは初めてでございますから、3メートルぐらい高い垂直の壁(バーチカルランプ)から滑り降りるところは、本当に迫力があってびっくりしました。

<夢の島スケートボードパークオープン>

また昨日(15日)から一般利用を開始しましたが、昨日雨でしたから、午後3時からオープンいたしまして、小中学生が17名、一般の方が8名、合計25名が利用しました。

今後は誰もが安全・安心に御利用いただけるよう、スケートボード教室など、利用者へのマナー啓発にも力を入れていきます。

オリンピック・パラリンピック教育のレガシーに関する取組について

本区では昨年開催された東京2020大会に向けて、それまで長い間推奨してまいりましたオリンピック・パラリンピック教育、これは各学校で色々な取組をしてまいりましたが、それをレガシーとして継承するため、こどもたちの夢や将来への可能性を広げていくことを目指して様々な取組を実践しております。

<これまで実施してきた主なオリンピック・パラリンピック教育>

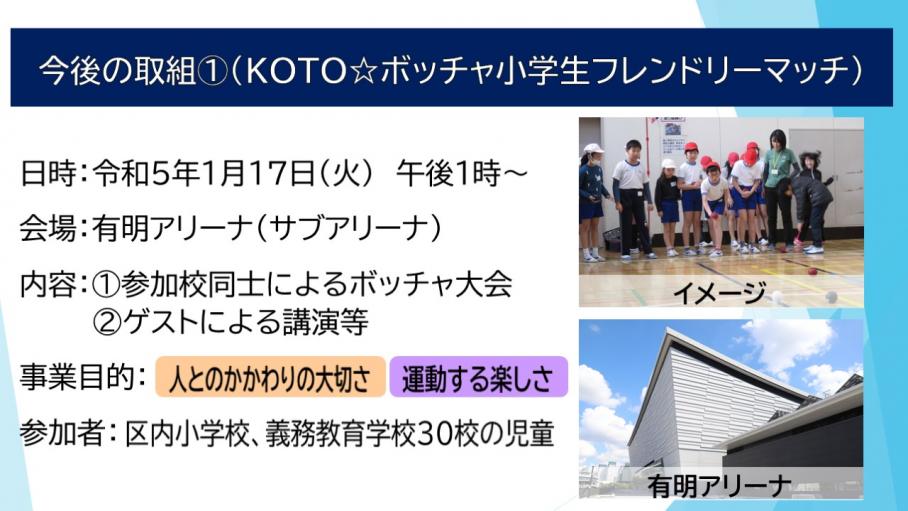

その取組の一つが区内の競技会場でボッチャ大会の開催でございます。参加者は区立小学校・義務教育学校の前期課程の児童、有明アリーナのサブアリーナで来年の1月17日に開催ということになっております。そこで各学校が競い合って、チャンピオンを決めるということになります。これまでも各学校や幼稚園などでボッチャを推奨してきまして、あちこちでやってまいりましたけれども、区内の競技会場で実際に競技ができることは、児童の心に確実に残るだろうという風に思います。

<「KOTO☆ボッチャ小学生フレンドリーマッチ」の概要>

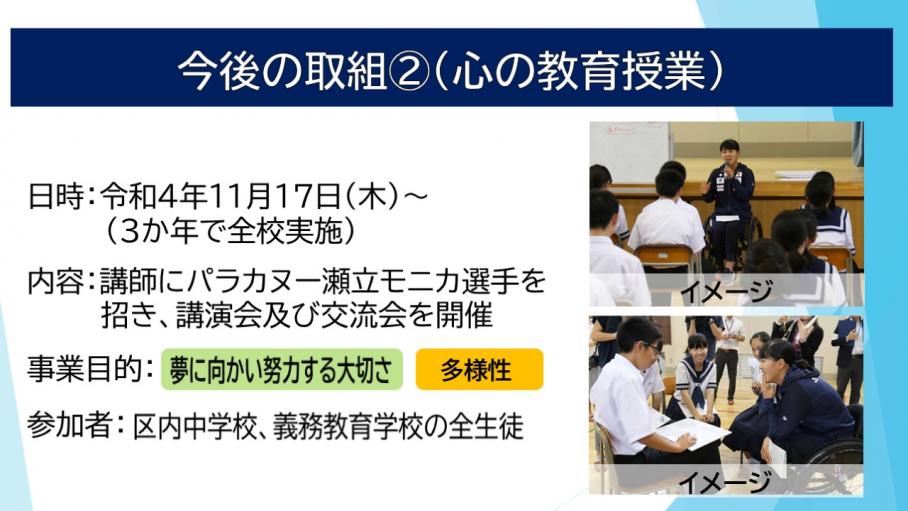

二つ目は心の教育授業の実施でございまして、区立小中学校出身の東京2020パラリンピックのカヌーに出場した瀬立モニカさんを講師として、区立中学校・義務教育学校の後期課程にお招きをします。瀬立さんの講演・交流会を通して、夢に向かって努力する大切さや多様性を学ぶ機会といたします。特に交流会については、各学校の代表生徒が主体的に計画しておりまして、その内容は学校ごとにさまざまであります。今年度から令和6年度までの3年間で、中学校を全部回るということになっております。

<パラカヌー選手・瀬立モニカさんによる「心の教育授業」の概要>

<11月17日に行われた深川第四中学校での「心の教育授業」の様子>

質疑応答

(1)こどもたちに感じてほしいこと

【区長】

障害を持っている人たちが、一生懸命プレーをする。その姿というのは、障害のない人から見るとすごいことです。そういったものを直接触れたり、聞いたり、見たりということは、心に必ず残るだろうという風に思います。そうした意味では、瀬立選手のお話は、それこそ下半身不随になって、そういうところをくぐり抜けて、今、懸命に競技に集中し夢を実現させようとして頑張っている。そういう姿はやはり、こどもたちにとっては教科書では得られない、良い体験になるだろうという風に思っています。

(仮称)地下鉄8号線沿線まちづくり構想について

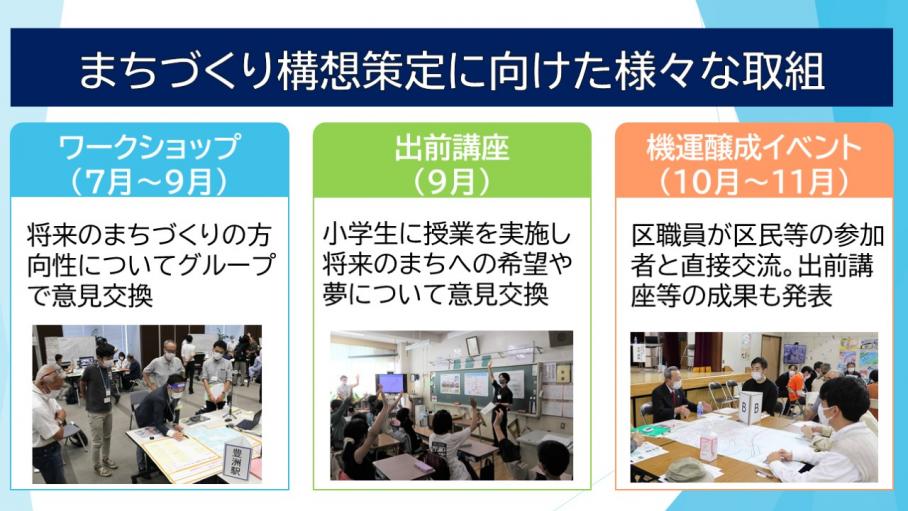

沿線まちづくり構想策定に向けて、ワークショップや小学校への出前授業、機運醸成イベント等の機会を通じ多様なご意見をいただいてまいりました。

<まちづくり構想策定に向けた様々な取組>

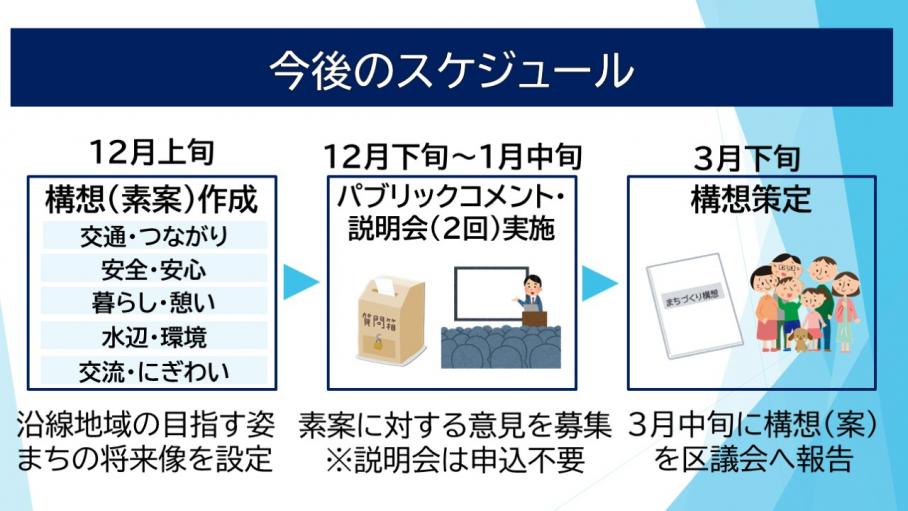

これらの地域意見や、昨年度策定した都市計画マスタープランなどの上位計画をもとに、とりまとめる沿線まちづくり構想の素案では、交通や安全、にぎわいなど5つのまちづくりテーマを設定し、沿線全体で目指す姿を定めていきます。さらには、沿線各駅周辺における地域特性を活かしたまちの将来像も設定しており、2030年代半ばの開業を見据えた沿線まちづくりの方向を示します。

今後、この素案をもとに、パブリックコメントを実施するほか、説明会を開催いたします。是非、パブリックコメント等の機会を通じて、区民の皆様から様々な御意見をいただければと思っております。

今後も引き続き、地域と行政が一体となった地下鉄8号線沿線まちづくりを進めてまいりたい、こう考えております。

<まちづくり構想策定に向けた今後のスケジュール>

質疑応答

(1)地下鉄8号線への期待

【区長】

地下鉄なり鉄道ができると、その地域というのは大きく変わっていきます。これは皆さんご存知のように、東西線ができて非常に便利になったし、非常に変わった。特に地下鉄南砂町駅、30年、40年前は、言ってみれば原っぱと工場。今どうですか。順天堂大学の東京江東高齢者医療センターがあって、そしてマンションが立ち並んで、SUNAMOという商業施設ができて、私みたいにあそこの駅の出入口のところにある中学校(第三砂町中学校)を卒業したわけで、昔の中学生時代或いは小学校時代に、あの辺の景色というのは今と全く違った。学校から海が見える。ところが、今はとんでもない。海なんてどこだというくらいになった。それは地下鉄の開通というのは大きいです。街が大きく変わります。それは良く変わるようにしたいというのが我々の願いです。(都営)新宿線ができて大島が大きく変わりました。それも同じです。

<昭和30年代の砂町の様子>

<順天堂東京江東高齢者医療センター> <南砂町ショッピングセンターSUNAMO>

和船を通じた伝統文化と地域の絆の継承について

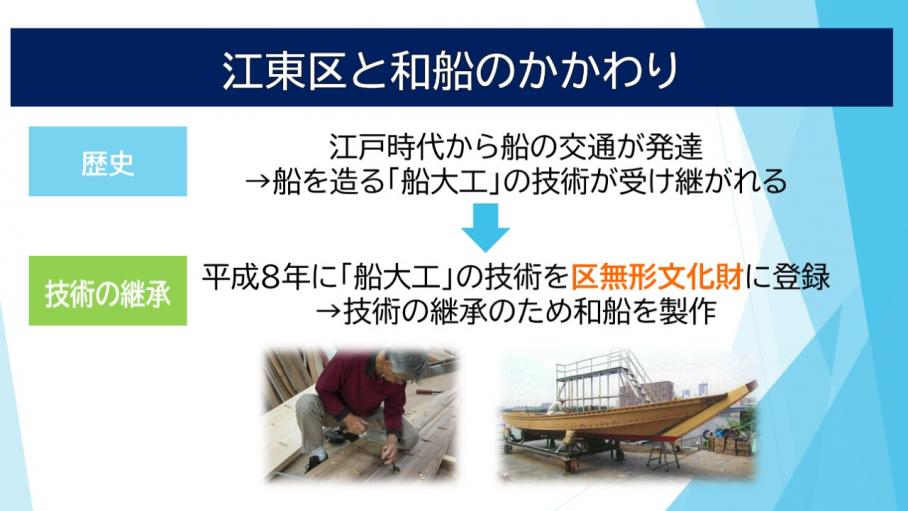

江東区は、江戸時代から河川が縦横に整備されておりまして、船の交通が盛んであります。こうした特色を踏まえ、船を造る船大工の技術が受け継がれてきました。私の隣の隣の家に、私が小学校に入る頃、船大工さんがやはり作業している場所がありました。区では船大工の技術を無形文化財に登録するとともに、未来へ継承するため、和船を製作し、乗船体験やさくらまつりのお花見など、船に乗って周遊するということもやっておりまして、観光振興に色々と活用してまいりました。

<江東区と和船のかかわり>

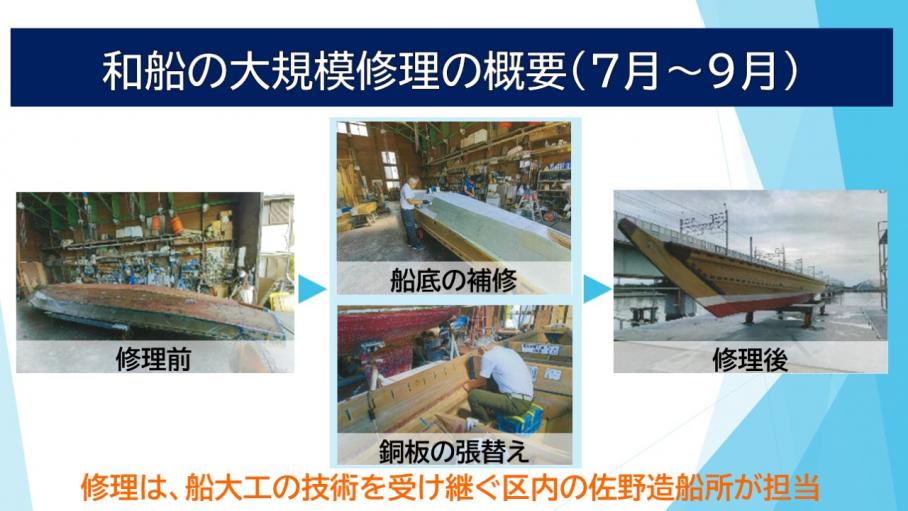

今回、船大工の技術を受け継ぐ区内の佐野造船所に和船の修理をお願いし、9月に完了しました。修理には、クラウドファンディングを活用し、皆様からご寄附をお願いしたところでございます。

<和船の大規模修理の概要>

今後も和船と豊かな水辺の環境を本区の魅力として、区内外に発信してまいります。

<今後の活用方法>

新型コロナワクチンの接種について

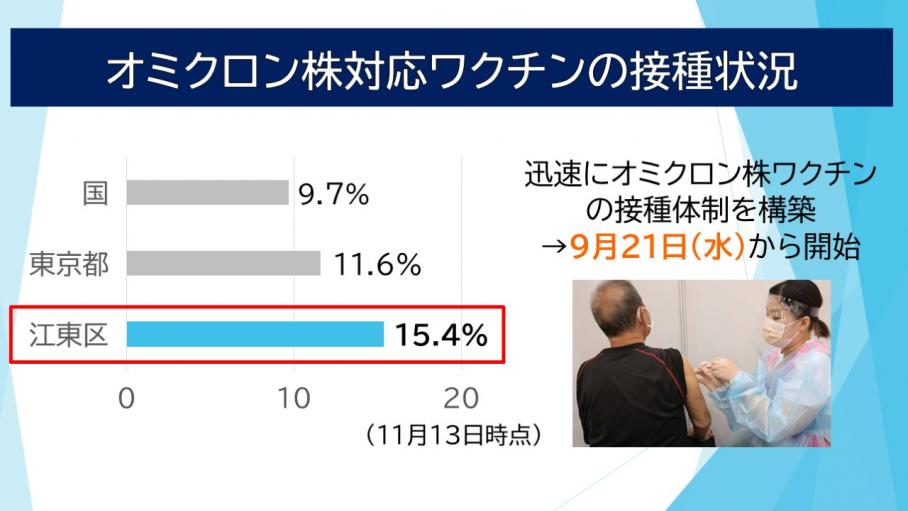

まず接種状況ですが、本区ではオミクロン株対応ワクチンの接種を早期に開始したことがあり、接種率は国や都の平均よりも高い15.4%(11月13日時点)となっております。5回目接種についても、約半数の高齢者は接種日時・会場を指定しており、今後さらに接種が進むものと考えております。

<オミクロン株対応ワクチンの接種状況(11月13日時点)>

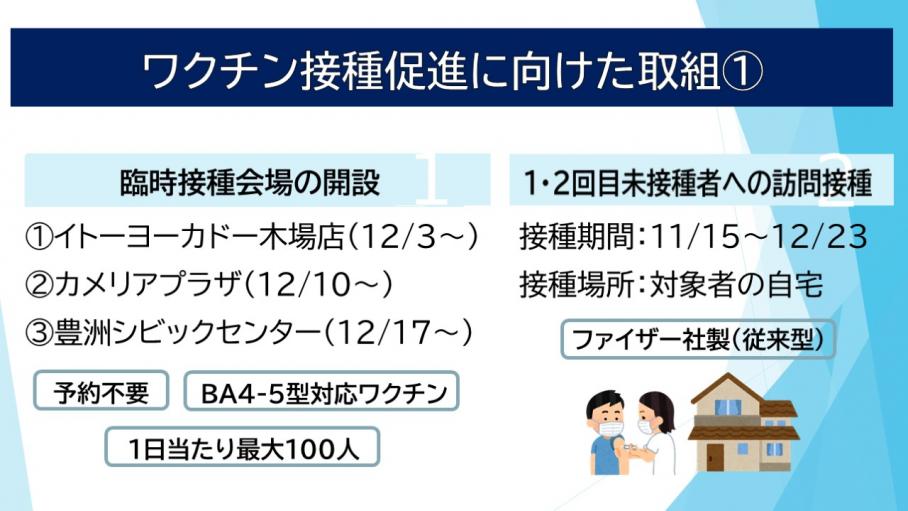

また、本区では、年末年始の感染拡大に備えるため、駅の近くにある商業施設や区の施設において臨時接種会場を開設いたします。また買い物などの用事のついでに接種できるよう、この会場では予約や接種券がなくても打てるようにいたしております。

なお、来年3月までにオミクロン株対応ワクチンを接種するためには、年内に従来型ワクチンを接種する必要があることから、1・2回目がまだ打ってない方の御自宅に出向いて接種する訪問接種を実施し、1・2回目の接種促進を図ってまいります。

<ワクチン接種促進に向けた取組①>

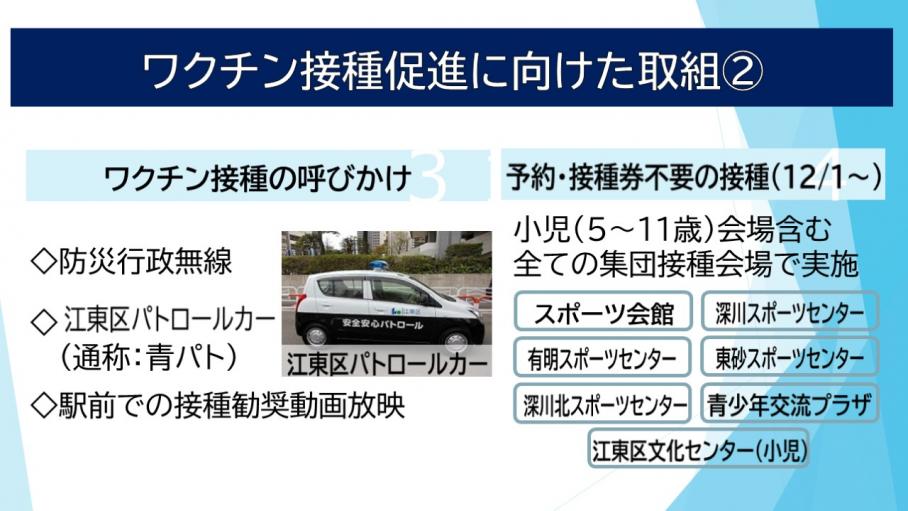

このほか、防災無線や青色パトロールカー(江東区パトロールカー)にはスピーカーがついておりますので、それで接種を呼びかけます。12月からは小児接種も含めたすべての集団接種会場において予約や接種券なしでの接種の実施、駅前のデジタルサイネージに接種勧奨動画を放映するなど、引き続き接種促進に全力で取り組み、感染拡大に備えてまいりたいと思っております。

<ワクチン接種促進に向けた取組②>

区民の皆様には是非、1人でも多くの方に接種をしていただきますようにお願いをする次第でございます。

質疑応答

(1)ワクチン接種について区民の皆さんへメッセージ

【区長】

コロナを食いとめるには、ワクチンしかないわけです。普段の感染防止、マスク或るいは手洗い、色んなそういうのはありますけれども、やはり最終的にはワクチンだと。そのワクチンを1人でも多くの方に打ってもらいたいというのは我々の願いです。そのためには色んな方法でPRしていく。お願いをして歩く、私も色んな会合に出て、その度にワクチンを皆さん打ってくださいと。今5回目の案内を行っていますから、是非打ってくださいということは、今、口を酸っぱくして言っている。そういった努力を積み重ねていかなければいけないと思います。

その他の質疑応答

(1)赤ちゃんポスト設置について

【区長】

区及び区の保健所に対しては、コンタクトは一切ありません。それから赤ちゃんポストに対する考え方ですが、功罪あいまってまして、非常に難しい問題がある。赤ちゃんを産んでポストに入れていけば、誰かが育ててくれるだろうと。こういう考え方というのが果たして広まっていいのだろうかという風に思います。

問題は赤ちゃんポストで預かった赤ちゃんを、産院なりが健康チェックをすると、児童相談所とか乳児院に渡してしまうわけです。健康チェックだけして他へまわしてしまうことが果たしていいのか。まずはその赤ちゃんの問題。それから、お母さんが1人で、とんでもないところで出産してしまうわけです。そうすると、そのお母さんの命というものがどうなってしまうんだ。その点をやはりケアしていかなければいけないと思います。特に、母子とも健康で健やかに育ってもらいたいというのがみんなの願いです。その赤ちゃんにとってみれば、出自、自分の出生のことについて知りたいということに対して、きちんと知らせるべきであろうか。そういう非常に難しい問題もあります。

これは、簡単に私はやっていいのかと赤ちゃんポストという制度を。元々は私から言わせれば、熊本の慈恵病院が色んな問題を提示したわけですけれども。それまで国は何の法整備もしてこなかった。これは問題です。国に対してやはりそういった強い働きかけをしなければいけないと思います。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください