令和7年8月11日号(こうとう区報)テキスト版2面

ヤングケアラーってなに?

障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

家計を支えるために労働をして、病気のある家族を助けている

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている

目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気づかいをしている

がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている

日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている

障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

出典:こども家庭庁ホームページ

ヤングケアラーってどのくらいいるの?

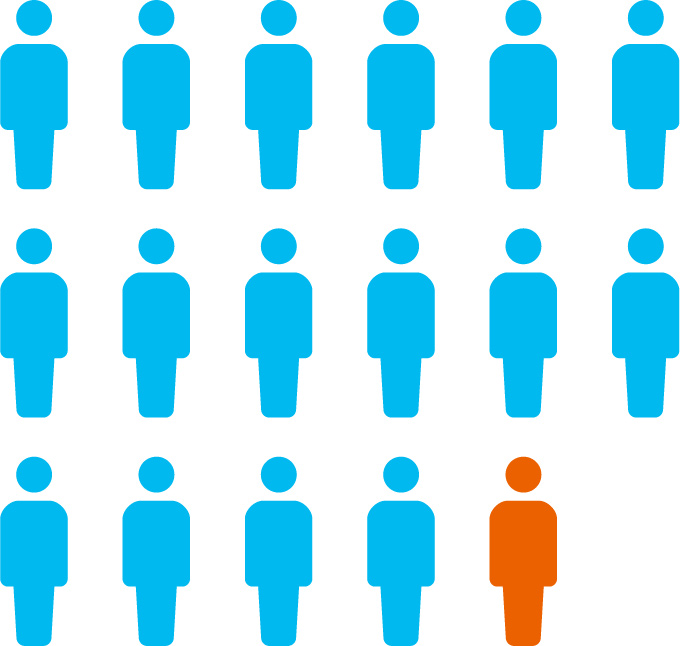

家族の世話をしている中学生の割合

17人にひとり

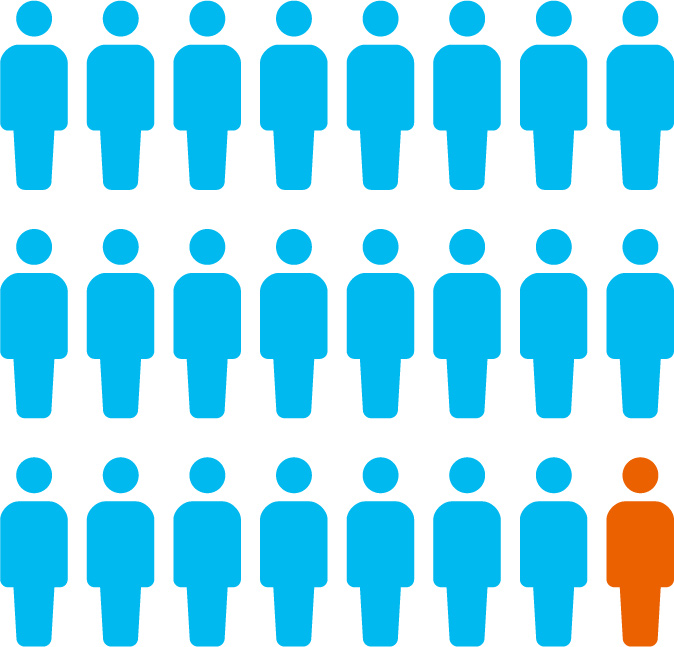

家族の世話をしている高校生の割合

24人にひとり

中学2年生の5.7%(約17人に1人)、全日制高校2年生の4.1%(約24人に1人)が世話をしている家族が「いる」と回答。1学級につき1~2人のヤングケアラーが存在している可能性があることが分かりました。

(注釈)厚⽣労働省「令和2年度ヤングケアラーの実態に関する調査研究について」より

区の職員に聞きました 地域のみんなでヤングケアラーを支えていきましょう

このような支援をしています

区では福祉や心理の専門職が相談業務にあたっています。悩みや困りごとを丁寧に聞き取り、ヤングケアラーとその家庭に対する支援体制を関係機関と連携してつくり上げています。

ヤングケアラーのこどもが置かれる環境やその受け止め方、困りごとは一人ひとり異なるため、ヤングケアラーの気持ちに寄り添うことを第一に、ていねいにニーズを把握し、最善の支援策を考えるように努めています。

周囲のこどものこんなところに気づいてほしい

皆さんのご近所でも「もしかしたら、ヤングケアラーかもしれない」と気づく場面があるかもしれません。

気づきのサインとして、例えば、「毎日幼いきょうだいの送り迎えをしている」「家族やきょうだいのお世話で学校を休みがち」などがあげられます。

地域の皆さんと支援の輪の拡大を

まずは、ヤングケアラーのこどもたちが地域に存在していることを知っていただけたらと思います。そのうえで、こどもたちの様子や家庭の変化に気づいた場合は、ささいなことでも構いませんので区までご一報ください。

ヤングケアラーの問題は周囲に見えづらく、家庭や自身の悩みを一人で抱えてしまう点が特徴でもあります。だからこそ、地域の皆さんの「気づき」と支援機関に「つなげる」行動がとても大切なのです。

すべてのこどもがこどもらしくいられる地域社会になるよう、共に支援の輪を広げていきましょう。

江東区養育支援課長 桑畠 麻未

ヤングケアラー等に関する相談窓口

江東区養育支援課養育支援係

直通:03-3647-4408、Fax:03-3647-7534

受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く)

(注釈)当事者(ヤングケアラー)、その家族の方、地域で気になるこどもや家庭に気づいたり見かけた方は相談・連絡をください

あなたの悩み抱え込まずに聞かせてください。

こうとうゆーすてっぷ 青少年相談(概ね15歳から40歳未満)

相談専用ダイヤル:080-9434-6949

受付:火曜日~金曜日 午後1時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

(注釈)ひきこもりや不登校をはじめとした幅広い悩みに対し個別面談、電話相談、居場所づくりなどで、次の一歩を踏み出すサポートを行います

近所のこどもの小さな変化、ご連絡ください。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください