10月は、「乳がん月間」です!

日本人女性の9人に1人が乳がんになるといわれています。

乳がんになる人は、30歳代後半から増加し、40歳以上の働き盛りの年代にも多く、この年代の女性のがん死亡原因のトップとなっています。

しかし、乳がんは、早期のうちに治療すれば、90%以上の方が治るといわれています。

乳がんを早期発見・早期治療するためには、40歳になったら2年に1回、定期的に乳がん検診を受診することが大切です。

江東区でも、10月の「乳がん月間」に合わせ、パネル展や「江東区ピンクリボンフェスティバル」、橋のライトアップなどを行います。

乳がん月間キャンペーン「知ろう、自分と乳がんのこと。」

乳がん月間とは、乳がんの正しい知識を広め、早期発見・早期治療の重要性を啓発するキャンペーン月間です。

シンボルとして知られるピンクリボンの由来は諸説ありますが、1980年代のアメリカで始まったという説があります。乳がんで娘を亡くした母親が、同じ苦しみが繰り返されないようにという思いを込めて、ピンクリボンを作り、孫に渡したということです。

乳がんのことを正しく知って、ご自身の身体に関心を向ける時間を作ってみましょう。

庁舎2階パネル展

ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)の重要性についてのパネル展を実施します。乳がん啓発小冊子などを配布するとともに、庁舎2階の情報ステーション前のモニターでピンクリボンフェスティバル制作の動画を配信します。区役所にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

実施日

令和7年10月12日(日曜日)9時00分~令和7年10月17日(金曜日)15時00分

(10月13日(月曜日・祝日)を除く)

実施場所

江東区役所2階手作りショップ「るーくる」横

(昨年度の展示の様子)

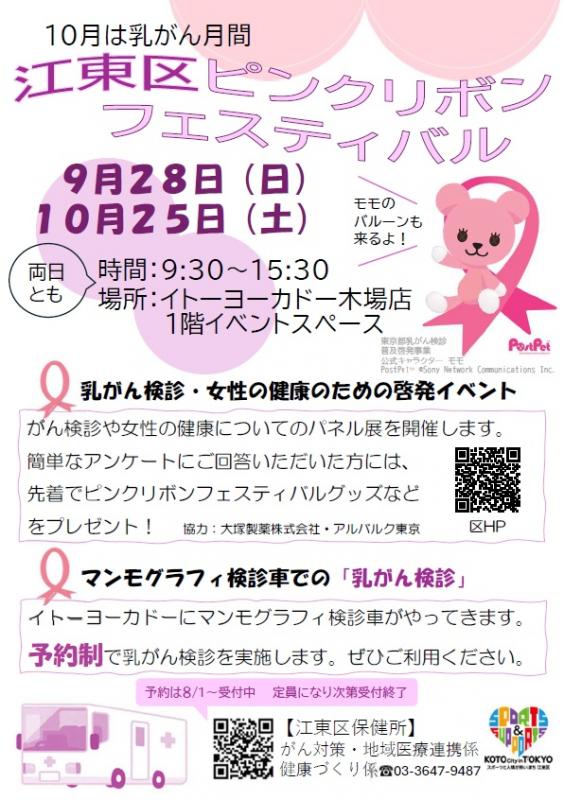

江東区ピンクリボンフェスティバル

今年はイトーヨーカドー木場店で「江東区ピンクリボンフェスティバル」を実施します。

当日会場では、マンモグラフィ検診車での乳がん検診、がん検診や女性の健康についてなどのパネル展示、啓発グッズの配布(アンケートに回答いただいた方に先着順)などを実施します。お買い物と合わせて、ぜひご利用ください!

(注釈)マンモグラフィ検診車での乳がん検診は「予約制」です。詳細は下記の関連ページにある「乳がん検診」よりご確認いただけます。

実施日

令和7年9月28日(日曜日)9時30分~15時30分

令和7年10月25日(土曜日)9時30分~15時30分

実施場所

イトーヨーカドー木場店(正面木場駅側入口1Fイベントスペース)

江東区木場1-5-30

10月は、ふれあい橋をピンク色にライトアップ!

ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)の大切さを伝えるため、ふれあい橋を乳がんのシンボルカラーであるピンク色にライトアップします。

実施日

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)

実施場所

ふれあい橋(江戸川区平井三丁目~江東区亀戸九丁目間旧中川)

(昨年度のライトアップの様子)

ピンクリボンフェスティバルとは

ピンクリボンフェスティバルは、2003年より朝日新聞社等とともに各地で乳がんの早期発見・適切な治療の大切さを伝える活動を続け、今年で23年目を迎えます。乳がんで命を落とす方を一人でも減らせるよう、乳がん検診受診率の向上を目指し、さらに、患者さんとそのまわりの人たちを支える活動にも取り組んでいます。また、「知ろう、自分と乳がんのこと。」をスローガンに設定し、正しい知識の習得と自分に合った適切な行動を促すことをミッションに掲げています。

(ピンクリボンフェスティバルホームページより)

ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)のすすめ

ブレスト・アウェアネスは、『乳房を意識する生活習慣』です。

女性が乳房の状態に日頃から関心をもつことにより、乳房の変化を感じたら速やかに医師に相談するという正しい受診行動を身につけましょう。

ブレスト・アウェアネスの【4つのポイント】

- ご自分の乳房の状態を知る

- 乳房の変化に気をつける

- 変化に気づいたらすぐ医師へ相談する

- 40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける

詳細は、下記ページよりご覧ください

乳がん検診の適切な情報提供に関する研究(厚生労働省研究班)

「ブレスト・アウェアネス(乳房の健康チェック)のすすめ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

- ピンクリボンフェスティバル公式サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 乳がん検診(別ウィンドウで開きます)

- がんに関する情報(別ウィンドウで開きます)

- 患者さん向けの情報(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

健康部(保健所)健康推進課がん対策・地域医療連携係窓口:9番

郵便番号135-0016東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5889

Fax:03-3615-7171

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください