出火防止と初期消火

電気火災の対策(感震ブレーカー)

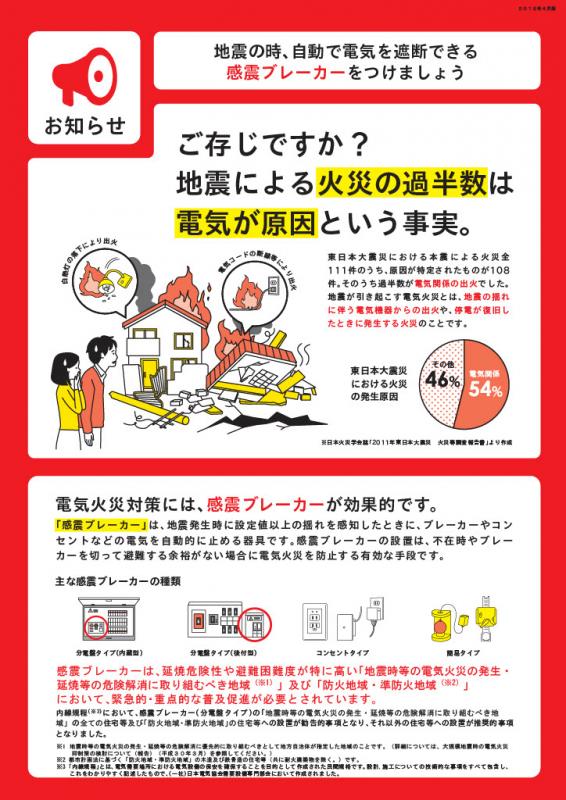

東日本大震災における本震による火災のうち、原因が特定されたものの過半数が電気火災(電気関係の出火)でした。

大地震発生の際、避難のために自宅を離れるときは、停電時であってもブレーカーを切りましょう。不在中に電気が復旧したとしても、出火を防ぐことができます。

それを防ぐための器具として、感震ブレーカーがあります。感震ブレーカーは地震時に特定以上の揺れを感知したときに電気を自動的に止める器具で、不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合に、電気火災を防止する有効な対策です。また、家具転倒防止器具も、家電製品の転倒・破損や落下物と電気配線との接触を未然に防ぐこともでき、さらに効果的です。

区では、簡易型感震ブレーカーのあっせんを行っています。また、火災危険度の高い地域を対象に感震ブレーカーの配付や設置助成も行っています。

詳細は下記のページにてご確認ください。

内閣府防災担当ホームページ「感震ブレーカーの普及啓発について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

経済産業省ホームページ「感震ブレーカーの普及啓発」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「グラッときたら火の始末、火が出たらすぐ消火」

初期消火で一番有効なのは消火器です。各家庭でも必ず消火器を備えておきましょう。

地震がおきて恐ろしいのは地震そのものだけではなく、二次的におきる火災も恐ろしいのです。地震がおきても火を出さない。万一火が出てもすぐに消火し、火災の拡大防止に努めれば、被害を最小限に抑えることができます。

区では、家庭用消火器のあっせんを行っています。

消火器操作のコツ

- 出火場所まで消火器を運び、安全栓を上方向に引き抜く。

- 火元を良く見定めて、レバーを握り噴射、手前から掃くように。

火勢に応じて噴射方向をコントロールする。

(粉末のものは直接火元にかけないで火面をおおう)

消火器の操作方法

消火器の性能のチェック

お持ちの消火器の放射時間と放射距離をあらかじめ知っておきましょう。

消火器本体のラベルに記載されています。いざというときに、どのくらいまで近づけばよく、どれだけの時間、噴出されるのかということを覚えておきたいものです。

スタンドパイプ

スタンドパイプとは、道路上に設置されている消火栓に直接結合し、ホース・筒先を接続することで、毎分100リットル以上の放水ができる消火用機材のことです。

江東区では、震災時の同時多発火災及び大規模市街地火災に対応するため、火災危険度の高い地域などの災害協力隊計136隊にスタンドパイプを配備しています。

また、火災危険度の高い地域を中心に、街頭スタンドパイプを区立公園等に計20基設置しています。

左は消火栓にスタンドパイプを差し込んだ写真

右は街頭スタンドパイプの写真

消火栓や排水栓を使用して放水訓練等を実施する場合は、消防署員の立ち合いが必要です。必ず事前に管轄する消防署に相談・届出をしてください。

消火栓等の設置位置を調べるには

東京消防庁では、スタンドパイプ等の消火器材を活用したまちかど防災訓練等の実施に先立ち、消火栓等の位置情報や延焼危険度などの情報をホームページで公開しています。

下記リンク「東京消防庁マップ」(東京消防庁)から閲覧することが可能です。

東京消防庁マップ(東京消防庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください