被災建築物の応急危険度判定

江東区被災建築物応急危険度判定員の登録について

令和7年度の登録は終了しました。ご協力ありがとうございました。(令和7年9月18日更新)

江東区被災建築物応急危険度判定員 行動チェックシート(R7版)(PDF:351KB)(別ウィンドウで開きます)

被災建築物の応急危険度判定について

地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、物が落下して人命に危険を及ぼすような二次災害を引き起こす恐れがあります。そのため、被災後早急に、被災建築物応急危険度判定員が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。なお、この調査は無料です。

◆被災建築物応急危険度判定制度は、家屋等の被害程度について証明する『り災証明』の制度とは異なります。

江東区の応急危険度判定についての詳細は以下を参照ください。

江東区被災建築物応急危険度判定について(判定員向け説明資料)(PDF:2,369KB)(別ウィンドウで開きます)

被災建築物応急危険判定員について

被災建築物応急危険度判定員(以下、応急危険度判定員とする)は、都道府県知事が認めた建築技術者で、防災ボランティアの1つとして活動します。判定活動では、ヘルメットにシールを貼り、腕章等で明示され、身分を証明する登録証等を常時携帯しています。

区民の皆様へ

大規模な地震が発生したとき、テレビや新聞等の報道で、被災した建物に「危険」と書かれた赤色のステッカーが貼られているのを見たことがありませんか?その表示されているステッカーが、応急危険度判定の結果です。

被災した建築物は、余震等による倒壊や物の落下により、人命に危険を及ぼす可能性があります。この二次災害を防ぐことを目的に、応急危険度判定員による調査が行われます。

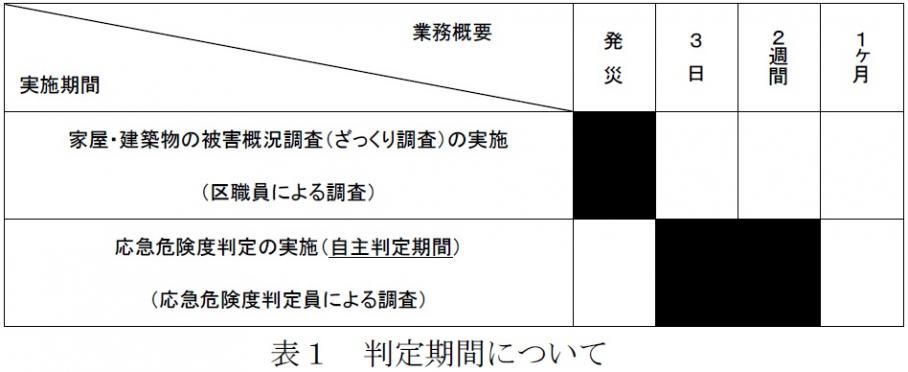

判定期間について

被災建築物応急危険度判定(以下、応急危険度判定とする)は、発災直後から3日目までに区職員で行う家屋・建築物の被害概況調査(ざっくり調査)の情報を元に、発災後、区内全域の応急危険度判定を行います。

なお、応急危険度判定はあくまで二次災害を防ぐことを目的としており、判定が長期化すると、後の復興計画に支障をきたしますので判定期間を設けています。

◆被災建築物応急危険度判定制度は、家屋等の被害程度について証明する『り災証明』の制度とは異なります。

判定の対象となる建築物について

民間の住宅(共同住宅を含む)であり、階数が10階建程度未満の建築物が対象となります(区営住宅を含む区の施設については、区職員が判定を実施します)。

10階建程度以上の高層建築物や、大スパン構造、立体トラス構造、吊り構造などの特殊な建築物などは、外観等のみでの判定が困難であるため、当該建築物の所有者に連絡し、早急に建築士による調査を実施するように要望してください。

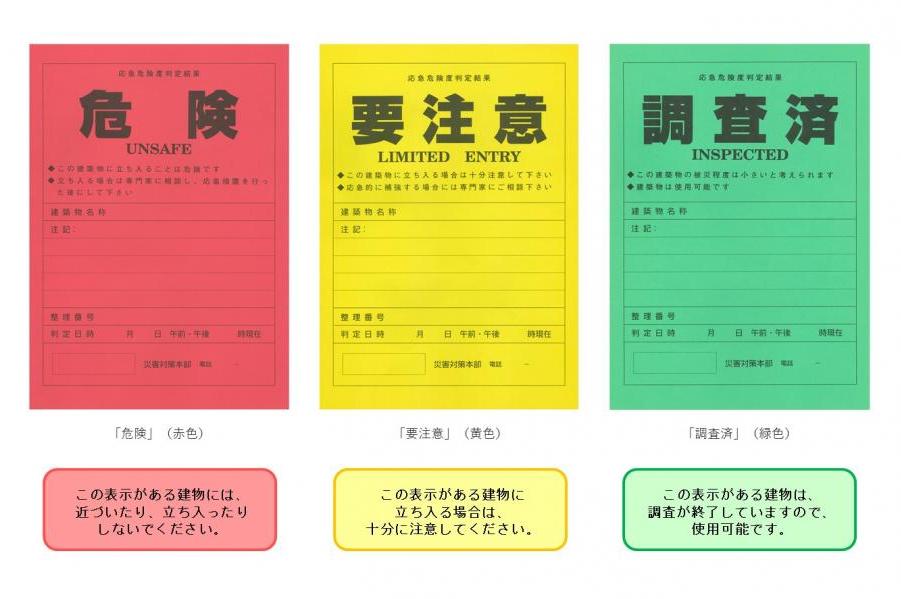

調査結果の表示方法について

応急危険度判定による調査結果は、「調査済(緑)」、「要注意(黄)」、「危険(赤)」の三種類のステッカーで、建築物の出入口等の見やすい場所に表示します。判定ステッカーには、問い合わせ先が記入されています。

このステッカーは、居住者の方だけでなく、付近を通行する方にも、建築物の危険性についてお知らせするものですので、外すことのないようにご協力をお願いいたします。なお、各ステッカーには、判定の根拠となった建築物に関する注意書きが書かれています。

応急危険度判定員の皆様へ

応急危険度判定員の募集について

東京都では防災ボランティア制度に基づき応急危険度判定員として登録していただける方を募集しています。登録を希望し講習を受講した後に登録証を発行しています。

登録内容の変更、登録辞退、制度に関するお問い合わせ

- 登録事項(住所、氏名、連絡先等)の変更、登録辞退等について

東京都防災ボランティア(被災建築物応急危険度判定)事務局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(電話番号03-3788-7361)へお問い合わせください。

-

制度に関するお問い合わせについて

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課耐震化推進係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(電話番号03-5388-3339)へお問い合わせください。

地元判定員(江東区被災建築物応急危険度判定員)について

江東区被災建築物応急危険度判定員(以下、地元判定員とする)は、東京都防災ボランティアに登録された江東区に在住又は在勤の方で、地元判定員として協力を確認いただいた方を対象としています。

令和7年度地元判定員登録状況(令和7年9月18日更新)

- 地元判定員登録者数:142名

- その内自主参集協力者:86名

参集について

参集にあたっては、必ずご家族、勤務先の被災状況及び自己の健康状態を考慮し、ご家族、勤務先とよく相談してご参加ください。

1.震度5強の場合(参集要請)

応急危険度判定を実施すると判断した場合、地元判定員の方へ区から原則メールにて参集を要請します。

東京都防災ボランティアに登録されている情報(メールアドレス、電話番号)を基に連絡させていただきます。

原則5強の場合に応急危険度判定の実施要否を判断し、参集要請しますが、震度5弱以下でも実施の要否を判断する場合があります。

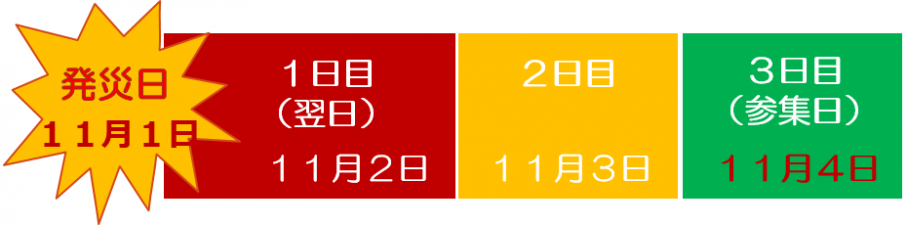

2.震度6弱以上の場合(自主参集)

地震発生日の翌日を起算日(1日目)として3日目の午前10時から午前10時30分を目安に庁舎5階入札室に自主参集をお願いします。

例:11月1日に被災した場合、11月4日に参集をお願いします。

参集場所の庁舎5階入札室について(JPG:184KB)(別ウィンドウで開きます)

なお、初日に参集せず2日目以降にご参加する場合は、班編成の都合もありますので、午前10時に参集いただき、今回初めてのご参加である旨を区職員にお伝えください。

参集要請があった場合について

1.判定業務に従事される場合

必ずご家族、勤務先の被災状況及び自己の健康状態を考慮し、ご家族、勤務先とよく相談してご参加ください。判定作業はボランティア活動であり、強制するものではありません。また、判定活動は被災した現場を歩いて行っていただくため、体力を要することをご理解ください(通常3日程度の従事の予定)。余震等もある中での活動になる場合もあります。

2.判定活動参加について

服装:判定作業に支障がなく、動きやすいもの

靴:徒歩での判定作業となるため、歩きやすいもの

なお、必要な判定機材は以下のとおりです。

応急危険度判定調査表

木造建築物用(JPG:138KB)、鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物用(JPG:155KB)、鉄骨造建築物用(JPG:143KB)の3種類があります。

被災建築物応急危険度判定マニュアル(出典:一般財団法人日本建築防災協会、全国被災建築物応急危険度判定協議会)にて閲覧することもできます。

区の活動について

江東区被災建築物応急危険度判定員講習

令和3年度、江東区に在住又は在勤の応急危険度判定員の方を対象に江東区被災建築物応急危険度判定員講習会を開催し、制度や区の取り組みについて説明を行いました。70名の応急危険度判定員の方に参加いただきました。

参集連絡訓練の実施

毎年3月、地元判定員の方に対してメール送受信による連絡訓練を行っています。

令和6年度訓練結果報告

- 連絡『訓練』メールを発信した日時:令和7年3月11日(火曜日)午前9時

- 発信した地元判定員の総数:178名

- 返信メールの受信総数:143件(80.79%)

応急危険度判定訓練の実施

例年、江東区総合防災訓練(場所:木場公園)にて、職員らによる応急危険度判定訓練を実施しています。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください