後期高齢者医療保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料について

- 保険料は後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)一人ひとり全員にかかります。

- 保険料の料率は2年ごとに見直されます。

- 令和7年度の保険料決定通知書は7月15日~20日頃に送付します。

- 決定通知書送付以降は、資格や所得金額等に変更があった場合、届出があった月の翌月中旬に通知書を送付します。

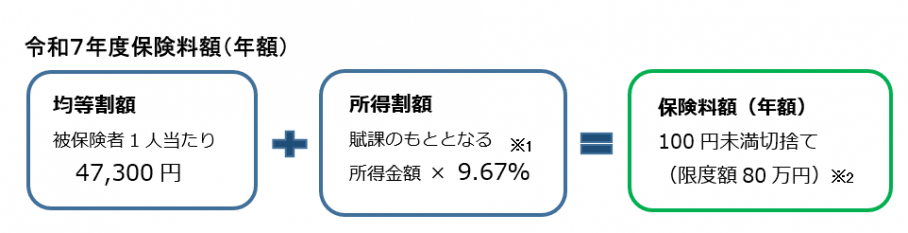

保険料の計算方法

保険料は前年中の所得をもとに被保険者ごとに計算し、東京都後期高齢者医療広域連合が決定します。

(令和7年度の保険料は令和6年中の所得をもとに計算します。)

((注釈)1)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は8.78%でしたが、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

((注釈)2)令和6年度の賦課限度額が73万円だった方は、激変緩和措置の終了に伴い、賦課限度額が80万円となります。

均等割額とは

被保険者全員が均等に負担します。

前年の所得に応じて軽減される場合があります。

所得割額とは

被保険者それぞれの前年の所得に応じて負担します。

所得が無かった方、所得が一定の金額以下の方はかかりません。

賦課のもととなる所得金額とは

前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

特定口座(源泉徴収選択)において株の取引きをしている方へ

株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。こうして確定申告をせずに課税関係を終了させた場合、譲渡所得や配当所得等は保険料算定に含まれません。

しかし、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告をされた場合、その所得は保険料算定時に合算されるため保険料が増額する場合があります。結果、税金の減額・還付額よりも後期高齢者医療保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告の際には十分ご注意ください。(繰越損失の控除により所得が相殺される場合には保険料算定に影響がないこともあります。)

保険料の軽減

1.均等割額の軽減

同じ世帯の世帯主と被保険者全員の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額の軽減割合を判定します。

|

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |

軽減割合 |

|

|---|---|---|

|

[43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円] 以下 |

7割 | |

|

[43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)] 以下 |

5割 |

|

|

[43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)] 以下 |

2割 |

|

- 65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その年金所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定をします。

- 軽減判定は、その年度の4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判定します。

- 世帯主と被保険者全員の所得が確定していないと均等割額の軽減判定ができません。前年に所得が無かった方なども所得の申告をお願いします。

2.所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額の軽減割合を判定します。

(注釈)東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

|

賦課のもととなる所得金額 |

軽減割合 |

|---|---|

|

15万円以下 |

50% |

|

20万円以下 |

25% |

3.被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、以下のとおりです。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

|

|

加入から2年を経過する月まで |

加入から2年経過後 |

|---|---|---|

|

均等割額 |

5割軽減 |

軽減なし |

|

所得割額 |

負担なし |

負担なし |

関連リンク

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください