令和3年5月11日号(こうとう区報)テキスト版3面

- 令和2年度 江東区指定・登録文化財 越中島砲台跡を指定文化財に

- 新刊案内 ゆこうあるこう こうとう文化財まっぷ 絵葉書で見る江東百景 大洪水―明治43年8月― 江東区文化財研究紀要第21号

- 首都高速道路 東京2020大会開催に伴う割引・料金上乗せを実施 7月19日(月曜日)~8月9日(月曜日・休日)、8月24日(火曜日)~9月5日(日曜日) 障害者の方や福祉関係車両は事前申請で上乗せ対象外に

- 小学校中学年期のこどもたち 1 何かにつけ親への反抗が目立ってきました

令和2年度 江東区指定・登録文化財 越中島砲台跡を指定文化財に

令和2年度は史跡「越中島砲台跡」を指定しました。

越中島砲台は、江戸湾防備のために築造された砲台です。日本近海に海外の船舶が来航するようになると、これに脅威を感じた幕府は新規砲台11か所の築造を計画しました。

石材の切り出し、運搬を請け負った公郷村(現横須賀市)名主の書状から、元治2年(1865年)2月12日までには、越中島砲台の石垣が竣工していたことがわかります。砲台は八角形を半分にした台形に近い平面形状で、陸地から南西方向の海面に突き出ていました。明治維新後、明治政府に接収され、明治30年代には商船学校(現東京海洋大学)などの校地となり、この頃の工事によって砲台は壊されたと推定されます。

遺構は現存していませんが、江戸湾防備の重要な拠点のひとつとして、歴史的にみて重要な施設があった跡地であり、臨海部という江東区域の特性が表れた史跡です。

また、無形文化財(工芸技術)「相撲呼出し裁着袴製作」の保持者を追加認定しました。これは、大相撲の呼出しがはく袴を製作する和裁の技術です。

もともと仕事着である裁着袴は、一般の袴とは違い、筒がきわめて細く、裾まわりが一幅で作られているのが特徴です。現在は、膝下を紐で結び、コハゼを用いてふくらはぎにぴったりと密着させています。また、腰板には袴を贈った関取のしこ名が刺繍されています。

保持者の山口由紀さんは、和裁業を家業とする富永家に生まれ、父の皓氏のもとで修業しました。現在、裁着袴の製作は山口さんが一手に引き受けています。

令和2年度に指定・登録された文化財は左記のとおりです。

【問合先】文化観光課文化財係☎3647-9819、℻3647-8470

指定文化財 1件

[史跡]

(越中島2-1 国立大学法人東京海洋大学)

登録文化財 1件

[無形文化財(工芸技術)]

保持者

登録文化財内容変更

[史跡]

(平野1-7・8付近)

保持者認定解除

[無形文化財(工芸技術)]

保持者

保持者

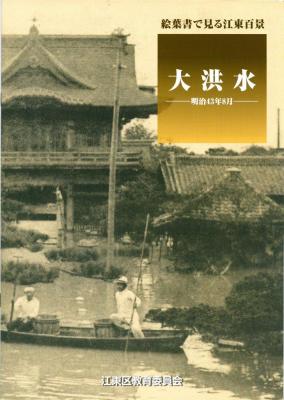

新刊案内 ゆこうあるこう こうとう文化財まっぷ 絵葉書で見る江東百景 大洪水―明治43年8月― 江東区文化財研究紀要第21号

ゆこうあるこう こうとう文化財まっぷ

区内の文化財や史跡のガイドマップを改訂しました。区内の名所を描いた錦絵や写真、絵図などを豊富に掲載しています。江東区の文化財めぐりに欠かせない1冊です。

[規格]A4判、34頁

[価格]500円

絵葉書で見る江東百景 大洪水―明治43年8月―

教育委員会で収集した戦前の絵葉書を用いて、区の近代の景観を知っていただくシリーズの第5集です。今回は、明治43年8月に発生した水害に関する絵葉書を取り上げています。

[規格]A4判、14頁

[価格]500円

江東区文化財研究紀要第21号

区の歴史・文化財の研究や報告を内容とする雑誌です。本号には論考として「江戸前に関する一考察」、研究ノートとして「近世・近代における砂村(町)の民間信仰」、史料紹介として「明治四十三年八月水害に関する一史料」を掲載しています。

[規格]B5判、69頁

[価格]700円

(注釈)いずれも[頒布場所]文化観光課文化財係(区役所4階32番)、こうとう情報ステーション(区役所2階)、芭蕉記念館(常盤1-6-3)、深川江戸資料館(白河1-3-28)、中川船番所資料館(大島9-1-15)、深川東京モダン館(門前仲町1-19-15)

(注釈)深川東京モダン館は「こうとう文化財まっぷ」「絵葉書で見る江東百景」のみ販売

【問合先】文化観光課文化財係☎3647-9819、℻3647-8470

首都高速道路 東京2020大会開催に伴う割引・料金上乗せを実施 7月19日(月曜日)~8月9日(月曜日・休日)、8月24日(火曜日)~9月5日(日曜日) 障害者の方や福祉関係車両は事前申請で上乗せ対象外に

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中、円滑な大会輸送を図るため、夜間の料金割引および日中時間帯の料金上乗せが実施されます。

【日時】7月19日(月曜日)~8月9日(月曜日・休日)、8月24日(火曜日)~9月5日(日曜日)

障害者の方・福祉関係車両は事前申請で上乗せ対象外に

「障がい者手帳の保有者が運転・同乗する車両」および「福祉関係車両」は東京都に事前に申請すると料金上乗せの対象外となります(ETC搭載車限定)。

6月30日(水曜日)までに申請が必要です。なお、すでに有料道路における障がい者割引制度の適用を受けている方は申請不要で料金上乗せ対象外となります。申請手続きの詳細は東京都ホームページをご確認ください。

| 時間帯 | 料金 | 対象 | |

|---|---|---|---|

| 夜間割引 | 0時00分~4時00分 | 5割引 | ETC搭載車 |

| 料金上乗せ | 6時00分~22時00分 | 1,000円上乗せ | マイカー等(注釈) |

(注釈)対象車種・区間等の詳細については、東京都や首都高速道路株式会社のホームページでご確認ください。

【締切日】6月30日(水曜日)

【問合先】2020料金上乗せ対象外申請窓口(東京都都市整備局内)☎6627-6319(平日9時00分~17時00分)、℻5388-1354、区交通対策課交通係☎3647-4784、℻3647-9287

小学校中学年期のこどもたち 1 何かにつけ親への反抗が目立ってきました

小学校生活にも慣れた3年生~4年生くらいの時期は、親に反抗的な態度をとったり、イライラして怒りっぽくなるこどもが増えてきます。

中間反抗期とは

第一反抗期(「イヤイヤ期」と呼ばれる2~3歳頃)と第二反抗期(「思春期」小学校高学年~中学生頃)の間である、小学校低学年~中学年頃にも『中間反抗期』と呼ばれるプチ反抗期があり、こどもの成長には欠かせないものと言われています。他の反抗期ほど激しくはないものの、その態度や言動に戸惑う保護者の方も多いようです。

どんな特徴が見られる?

- 親に何かと口答えをして食ってかかる

- イライラした様子で親と会話をしたがらない

- 生活態度などに関して注意しても聞こうとしない

- 親が手助けするのを嫌がる

この時期のこどもたちは、親への依存から友だちの社会へと移っていく中で、さまざまな体験をしながら頑張っています。イライラは、「自分の思いをうまく言葉に整理できない」ことが一番の原因とも言われています。

中間反抗期のこどもへの接し方

こどもが「気持ちを言葉で表現」できるように、安心して話せる環境を作ってみましょう。「どうしたの」「何かあった」と誘いの言葉をかけてあげる、話を聞くときには「聞き手に徹する」ことも大事なポイントです。

この時期、口答えをするのは自分の考えを認めてもらいたいからです。たとえこどもの言い分が間違っていても、「そう思うんだね。わかったよ」といったんは「受け入れる」態度を示しましょう。ただ、言いなりになることとは違います。言っても聞かない場合に、親が代わりにやってしまうのではなく、「自分でできることは自分でしよう」とはっきり伝えて任せましょう。人を傷つける言い方をしたら、「そういうふうに言われると、悲しくなる」としっかり教えることも大切です。

中間反抗期も成長の表れです。自我が育ち、自分で考え行動しようとする気持ちが出てきています。「しっかり育っている証拠」なのです。

【問合先】地域教育課社会教育担当☎3647-9676、℻3647-9274

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください