早わかりKOTO CITY

1641年~1701年頃 江戸のまちで大火相次ぐ

近世(安土桃山時代・江戸時代)

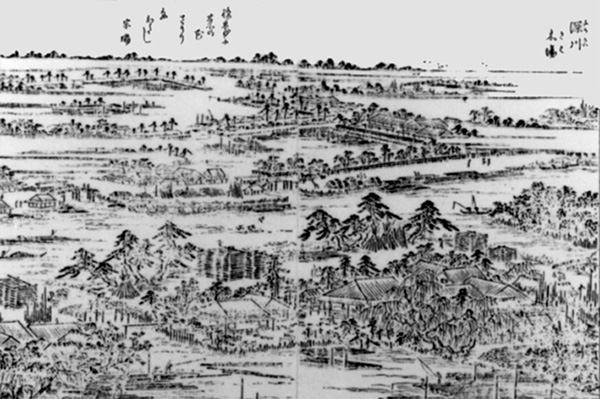

江戸市街の発展により、江戸に大火が相次ぎます。1641(寛永18)年の大火の際は府内の材木置き場が大火の一因となったため、幕府は材木置場を市街地の外に集めることとし、深川方面が選ばれました。最初に永代島(現在の佐賀、永代、福住辺り)に材木置き場ができ、その後、1701(元禄14)年に現在の木場の辺りに移転しました。木場はその後、明治維新、関東大震災、戦災を乗り越えて発展を遂げ、1982(昭和57)年の新木場移転前の材木の卸問屋は約560社、製材工場は約150社ほどを数えました。

江戸名所図会深川の木場

昭和41年当時の木場

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください