報道発表資料

中川船番所資料館で企画展「江戸・明治の旅とお金」が開催中です

交通手段の発展のほかに、人々が旅をしやすくなった理由とは?

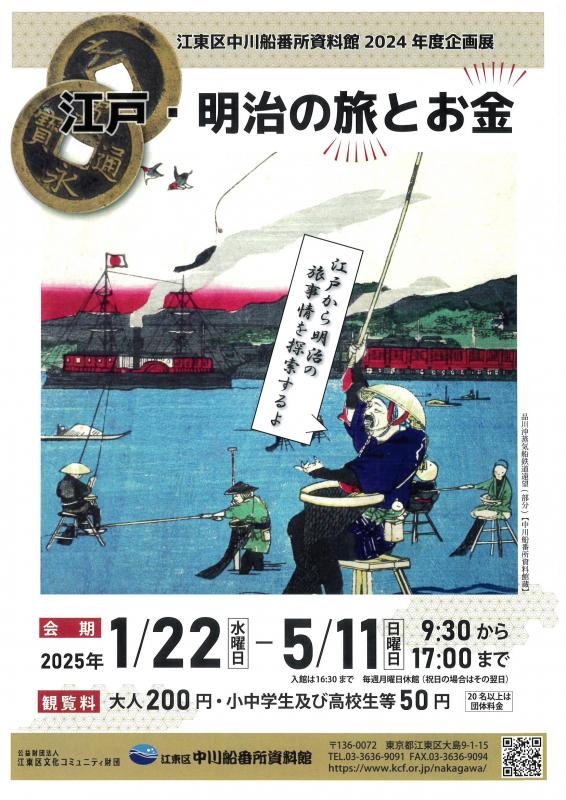

現在、中川船番所資料館(大島9)では、企画展「江戸・明治の旅とお金」を開催しています(5月11日(日曜日)まで)。

この企画展は、2024年7月3日に発行された新1万円札の顔として江東区とゆかりの深い渋沢栄一が選ばれたことをきっかけに開催されたものです。

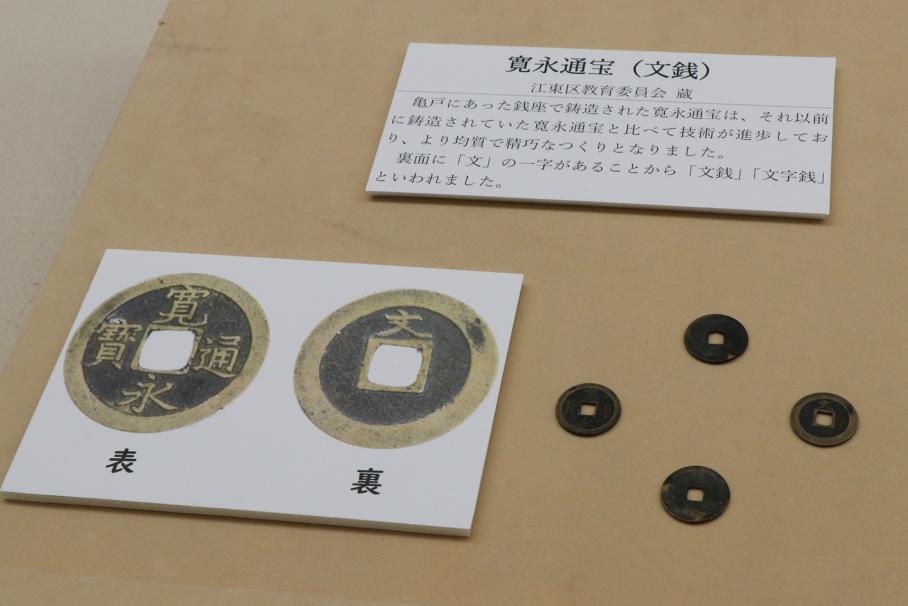

展示では、まず、江戸時代における金・銀・銭の三貨制度や、明治時代以降の貨幣制度などを紹介しています。かつての亀戸にも、当時の貨幣である寛永通宝を鋳造する「銭座」があり、現在もその跡地にはモニュメントが残されていることなどが写真や地図とともに紹介されています。

(亀戸の銭座で造られたことを示す“文”の文字が裏側に残されている)

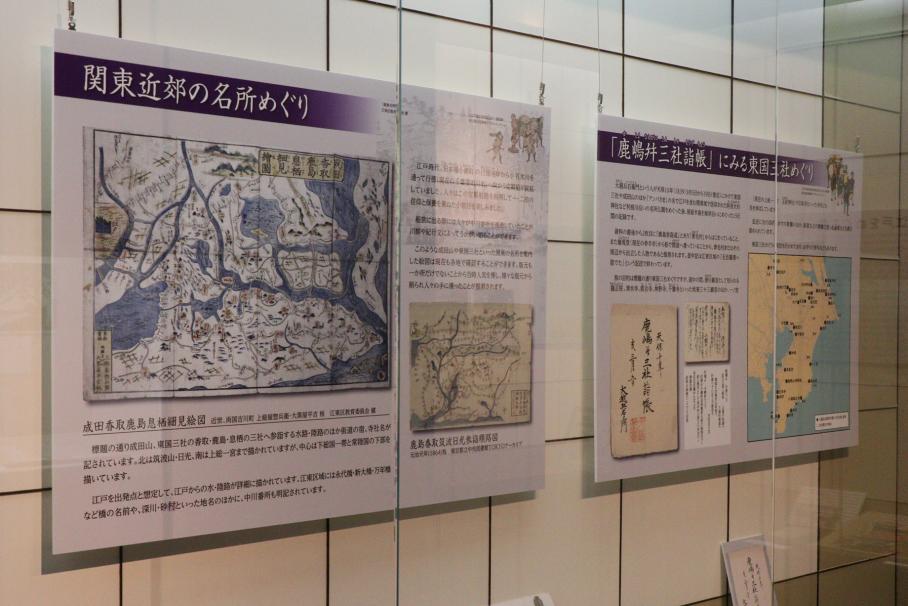

江戸時代初期ごろまでは、商人や巡礼者が必要に駆られて旅に出ていましたが、江戸時代後期には神社仏閣などの名所・旧跡を巡る旅も盛んに行われるようになり、1年を通して見どころとなる花が咲く亀戸天神や富岡八幡にも多くの人が訪れました。

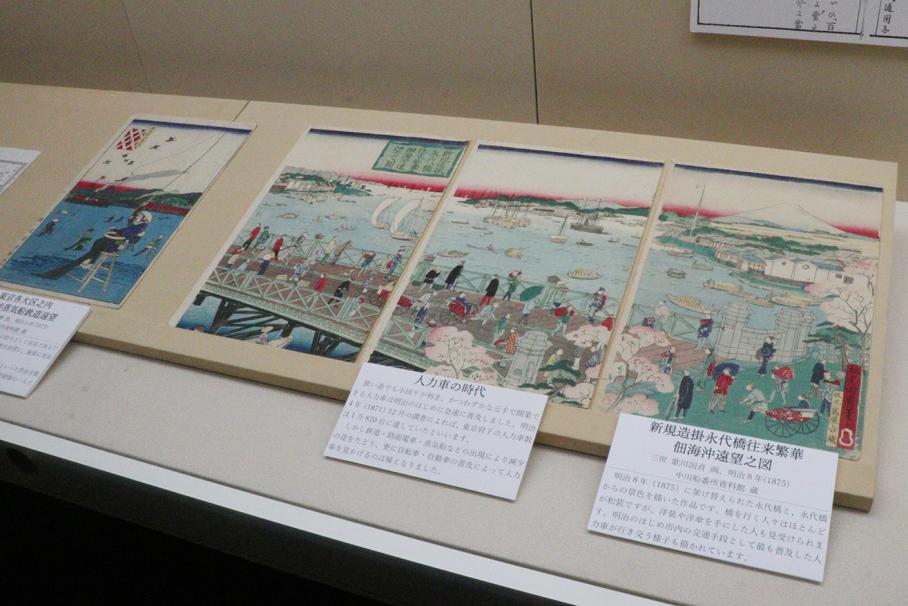

さらに明治時代に入ると、小回りの利く人力車、蒸気船や鉄道といった交通手段が誕生するほか、政府が統一通貨「円」を導入し、やがて日本銀行が発行する紙幣が全国で流通、使用可能となりました。

こうして紙幣の利用が進み、持ち歩く貨幣が軽量化したことも人々がより手軽に旅を行えるようになったということです。

(明治初年人々の足として活躍した人力車が行き交う永代橋)

また、同企画展と併せ、江戸時代の花見文化や江東地域を中心とした名所を梅や桜が描かれた浮世絵を紹介する「花の浮世絵展」も開催しています(4月6日(日曜日)まで)。

江戸・明治の旅の歴史を追いながら、旅路としても訪れられた区内の名所をどうぞご覧ください。

(展示を担当した職員の“推し”ポイントにも注目!)

【企画展「江戸・明治の旅とお金」】

開催期間:令和7年5月11日(日曜日)まで

時間:9時30分から17時00分(入館は16時30分まで)

会場:江東区中川船番所資料館(江東区大島9丁目1番15号)

観覧料:大人200円、小中高生等50円

【ミュージアムトーク】

開催日程:3月22日(土曜日)、4月12日(土曜日)、5月10日(土曜日)

時間:14時から14時30分

参加費:観覧料に含む

【問い合わせ先】

江東区中川船番所資料館

住所:江東区大島9丁目1番15号

電話:03-3636-9091

お問い合わせ先

江東区中川船番所資料館

03-3636-9091

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください