報道発表資料

芭蕉記念館で芭蕉没後330年記念「芭蕉を憶う人々~芭蕉享受の歴史~」が開催中です

没後、芭蕉は俳壇でどのように受け入れられていたか

現在、芭蕉記念館(常盤1)では俳人・松尾芭蕉の存在がその死後に俳諧の歴史にどのような影響を与えたかを紹介する企画展「芭蕉を憶(おも)う人々~芭蕉享受の歴史~」を開催しています(4月13日(日曜日)まで)。

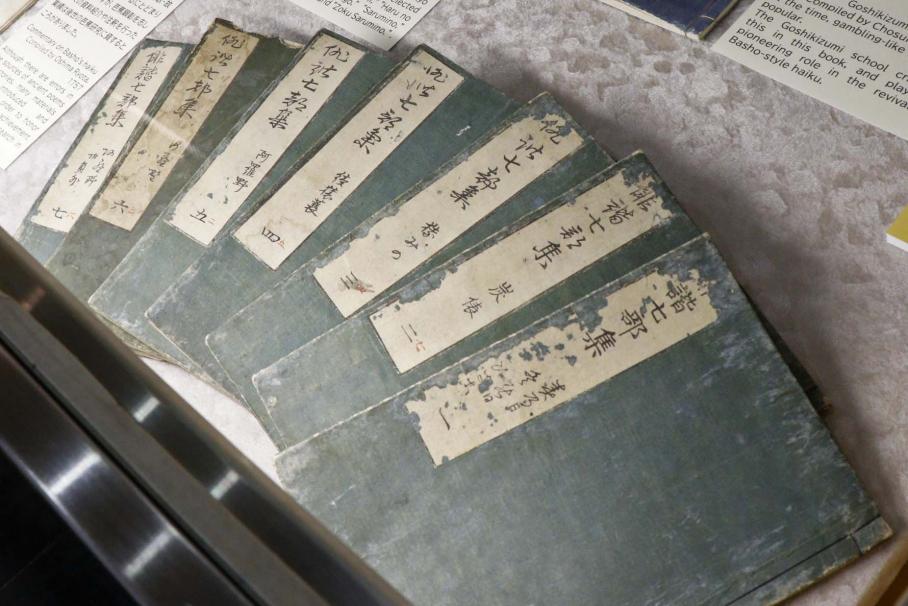

今回の企画展では、俳聖・芭蕉がこの世を去ったのちの時代を中心に、芭蕉の作品・作風の受け入れられ方を、弟子や芭蕉を尊敬する俳人、芭蕉を盲目的にあがめることを批判する俳人らによる数々の資料とともに紹介しています。

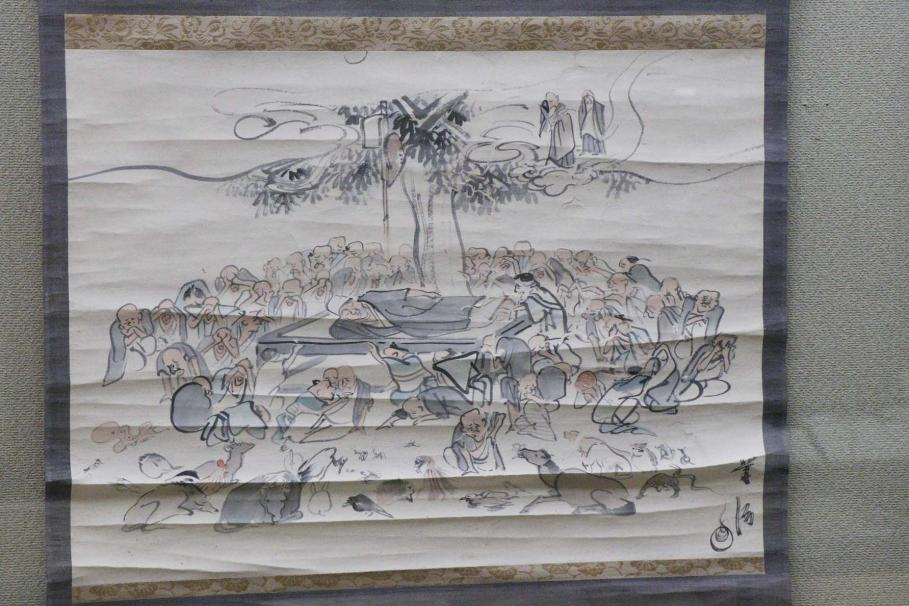

(芭蕉涅槃図)

芭蕉の死後も庶民に俳諧が普及し、世俗化する一方、芭蕉の作風である蕉風の称賛・回帰の動きも見られます。50回忌、さらには100回忌、150回忌といった節目の年には、句集の発行のほか、塚や句碑の建立が全国各地で行われ、芭蕉はまさに神のように扱われていったということです。

明治時代に、芭蕉を神聖視する俳諧旧派を“月並調”と批判した俳人・正岡子規も、芭蕉を「俳諧歴史上の豪傑」と評しており、芭蕉の作品やその作風は人々の心をつかみ続け現在へと続きます。

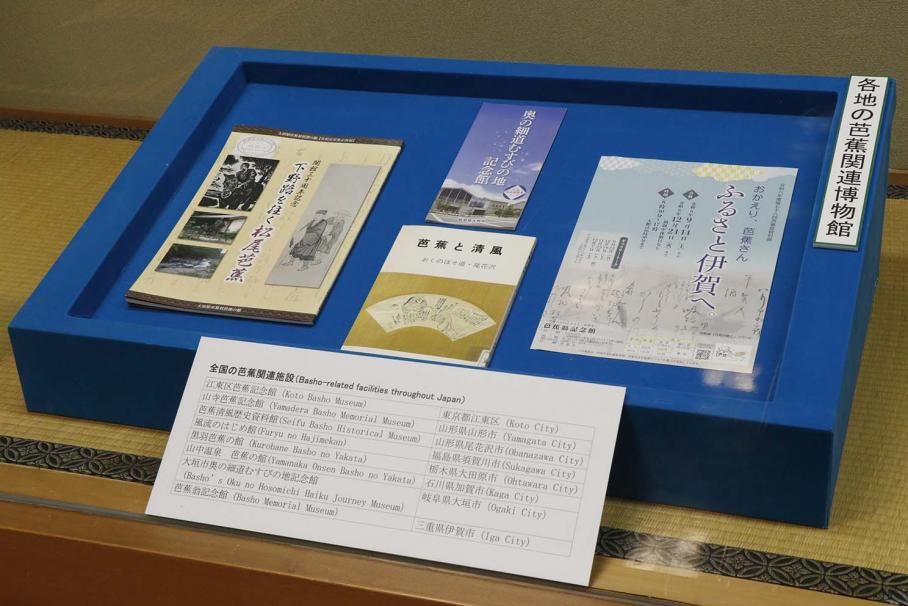

(「芭蕉ゆかりの地」は全国各地で地域のアイデンティティに)

生前以上に存在感を増した芭蕉が、どのように俳句の歴史に影響を与え、今なお、日本文学史上重要な存在であるか、その一端を人々の“憶い”とともにご覧ください。

【芭蕉没後330年記念「芭蕉を憶(おも)う人々~芭蕉享受の歴史~」】

開催期間:令和7年4月13日(日曜日)まで

時間:9時30分から17時00分(入館は16時30分まで)

会場:江東区芭蕉記念館(江東区常盤1-6-3) 2階展示室

観覧料:大人200円、小中高生等50円

【ミュージアムトーク】

開催日程:2月16日(日曜日)、3月16日(日曜日)

時間:14時~14時30分

定員:各回20人

参加費:観覧料に含む

申込方法:電話・窓口にて先着順受付

【問い合わせ先】

江東区芭蕉記念館

住所:江東区常盤1-6-3

電話:03-3631-1448

お問い合わせ先

江東区芭蕉記念館

03-3631-1448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください