定例記者会見(令和6年11月20日開催)

(記者会見を行う大久保区長)

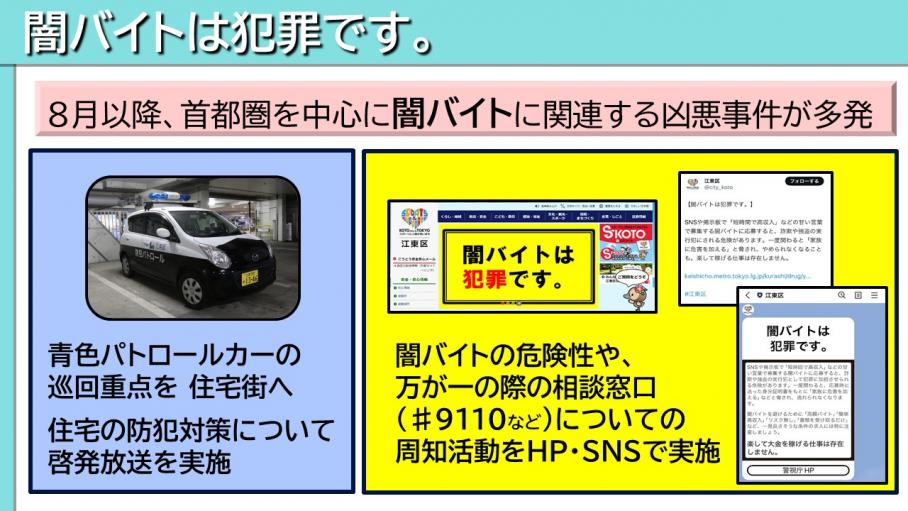

闇バイト防止啓発について

初めに、「闇バイト防止啓発」について、ご報告いたします。昨今、短時間で高収入が得られると、闇バイトに安易に応募し、特殊詐欺や強盗事件等の重大な犯罪に、加担してしまう人がいることが社会問題となっております。特に8月以降、首都圏を中心に、闇バイトに関連する強盗などの凶悪事件が多く発生し、区民の皆様も不安を感じられていることと思います。こうした情勢を受け、江東区では、当面の対応として、青色パトロールカーによる巡回の重点を、住宅街に移して警戒活動を強化するとともに、巡回時には住宅の防犯対策についての啓発放送を実施しております。また、区のホームページやSNSを通じ、闇バイトの怖さについて周知するとともに、万が一闇バイトに申し込んでしまった場合の、相談窓口などの紹介を行っております。

今後は警視庁と連携し、年明けに行われる「二十歳のつどい」などの機会を捉え、闇バイトに注意するよう、啓発を行ってまいります。また、特に高齢者の方を対象に、自宅での防犯対策や特殊詐欺などの犯罪被害防止のための情報提供や啓発を強化してまいります。闇バイトに関与してしまうと、抜け出すことが難しくなります。高額報酬をうたい、仕事内容を明かさず募集され、応募した結果、強盗や詐欺で逮捕されるケースが増えております。もし誤って、闇バイトに応募してしまった場合や、抜け出したいのに抜け出せない方は、すぐに最寄りの警察署、警視庁総合相談センターなどに相談してください。また、年末に向け、家にいるときも、玄関や窓に必ず鍵をかける、訪問者に対しては、不用意にドアを開けず身分を確認する、など、1つでも多くの防犯対策を講じていただきますようお願いいたします。

返礼品付きふるさと納税の開始について

次に、「返礼品付きふるさと納税の開始」について、ご報告いたします。まず、ふるさと納税制度全般についてでございます。ふるさと納税につきましては、税の受益と負担の原則等を踏まえ、抜本的な見直しが必要な制度であると考えております。今年度の江東区の減収額は約54億円。毎年右肩上がりで増えており、見過ごすことのできない金額となっております。そのため、シティプロモーションの一環として、江東区の魅力を発信するツールとして、返礼品付きふるさと納税を10月に開始いたしました。本日(11月20日)時点で28事業者、164品目の返礼品を揃えており、現在までに1,500万円以上の、区としては想定する以上の寄付をいただいております。寄付していただいた方に、江東区の魅力が伝わって、大変嬉しく思っています。

返礼品の内容についてでございますが、体験型については、チームラボやキッザニアなど、全国から多くの人が訪れる、江東区内施設のチケットや、伝統工芸体験などを揃えております。物につきましては、江東区の伝統工芸品である江戸切子や、こちらにございますね(江戸切子を手で指す)。江戸切子や、区内の優れた技術でものづくりを行い、それを継承し発展しようとしている企業を認定した「江東ブランド」の製品等を出品しております。また、区内に加工工場を持つ魚久のぎんだら京粕漬や、区内で醸造しているワインなど、江東区の魅力が伝わる食料品も用意しております。さらには楽天等のトラベルクーポンがあり、江東区に宿泊することで、区の魅力を直接肌で感じていただけたらと思っております。今後は年内にも、「豊洲 千客万来」内の飲食店の海鮮バイキングチケットや、総務省に申請中の、伝統工芸品や江東ブランドの商品等を増やす予定としております。

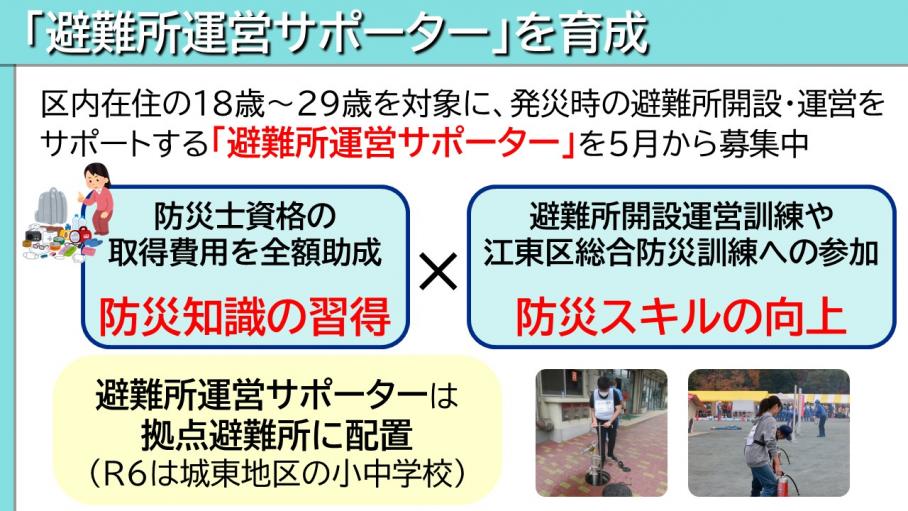

避難所運営サポーターの育成

次に、「避難所運営サポーターの育成」についてご報告いたします。江東区では、発災時の避難所運営について、区と施設、地域が協力して行うこととしていますが、その中でも特に地域の力「共助」が重要であると考えております。その共助の要となる江東区の自主防災組織「災害協力隊」は、高齢化や活動人員の不足が課題となっております。一方で、江東区では人口が増加しており、若い方の転入も進んでいることから、若い防災の担い手を発掘し、避難所運営体制を強化することを目的として、災害発生時の避難所の開設・運営をサポートする「避難所運営サポーター」を5月より募集しており、現在17名の方に申し込みをいただいております。申し込みのあった方には、防災士資格取得にかかる費用を区が全額補助し、防災知識の習得を促しております。また、避難所開設運営訓練や、江東区総合防災訓練への参加により、防災スキルの向上を図っています。引き続き活動のPRを行い、サポーターの登録を呼びかけ、災害発生時に区民の皆さんの生活を守れるよう、地域防災力強化に努めてまいります。

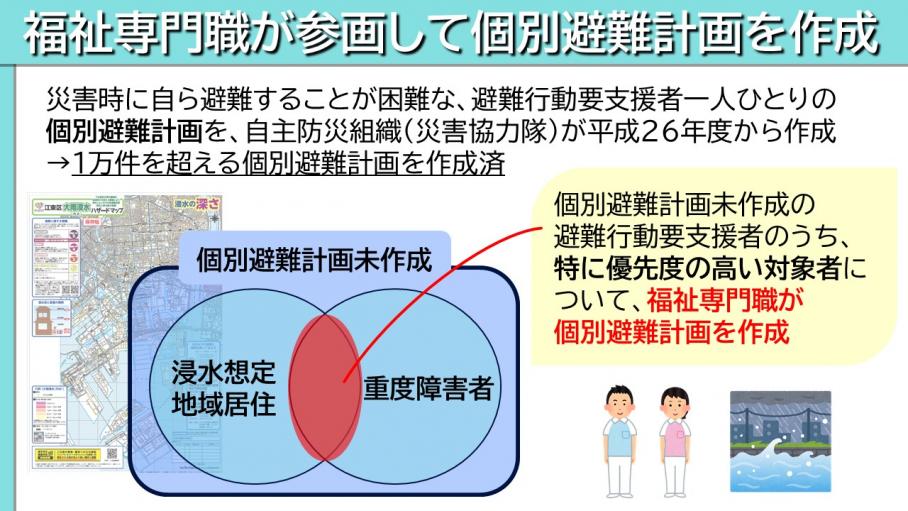

福祉専門職が個別避難計画の作成に参画

次に、「福祉専門職が個別避難計画の作成に参画」についてご報告いたします。江東区では、災害時に自ら避難することが困難な方を対象に、平成26年度から、自主防災組織の協力により、避難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画を作成しており、現在、約1万件を作成しております。今回、令和3年の災害対策基本法の改正などを踏まえ、特に個別避難計画作成の優先度が高い、浸水想定地域に居住する重度の障害がある方、約220名を対象に、福祉専門職の協力により個別の計画作成を進めます。12月から計画作成を開始する予定で、対象の方が相談支援事業所を利用している場合は、その事業所の相談支援専門員が計画を作成いたします。また、相談支援事業所を利用していない場合は、江東区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターが計画を作成いたします。本事業により、個別避難計画の作成を推進し、障害がある方々の安全・安心な避難につなげていきたいと考えております。

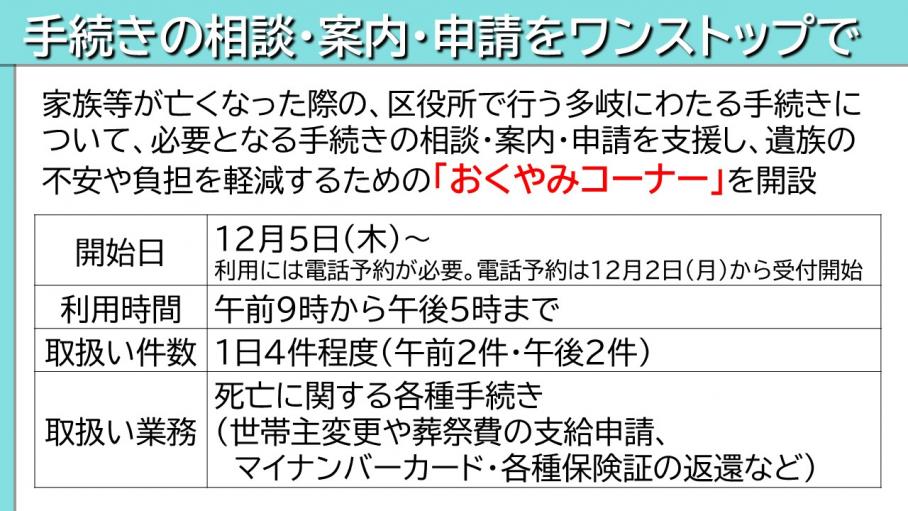

「おくやみコーナー」の開設について

次に、「おくやみコーナーの開設」についてご報告いたします。ご家族など、身近な方が亡くなられた際、区役所での死亡に関する各種手続きについて、ワンストップで行う窓口を開設し、専任のスタッフが対応いたします。死亡に関する手続きは多岐にわたり、亡くなられた方の状況により様々となっています。必要な手続きを調べ、窓口を1か所ずつ回り、申請を行うという、ご遺族等の不安や負担を少しでも軽減できればと考えております。おくやみコーナーは、12月5日から、本庁舎2階に開設し、1日4件、年間1,000件の相談等に対応いたします。ご利用にあたっては、亡くなられた方についての必要な手続きを事前に確認するため、電話予約をお受けいたします。電話でのスムーズな状況確認につなげられるよう、毎年発行している「おくやみ手続きガイド」、こちらになります(冊子を見せる)。おくやみ手続きガイドをこれまで以上に、本庁舎や出張所で配布し、ご利用される方の負担軽減に繋がるように努めていきたいと思っております。

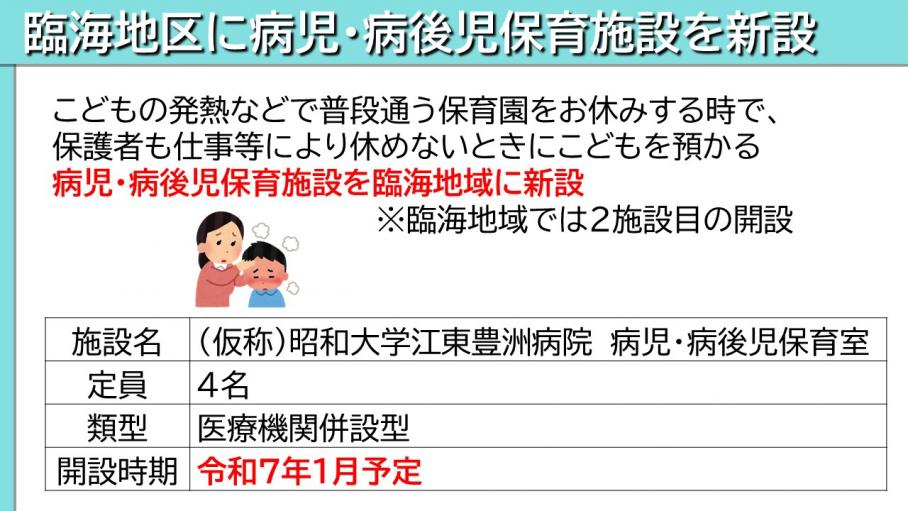

病児・病後児保育施設を新規開設

最後に、「病児・病後児保育施設を新規開設」についてご報告いたします。江東区では、子育てと就労の両立の支援として、保育園に通うお子さんが病気等で、普段通っている保育園をお休みする場合で、保護者もお仕事で休めないときにお子さんをお預かりする病児・病後児保育事業を実施しております。現在、区内には病児対応施設が2施設、大島と豊洲、病後児対応施設が1施設、新砂にございますが、病気の初期から預けられる病児対応施設を、今回、臨海地域に新たに1施設開設いたします。施設名は、「(仮称)昭和大学江東豊洲病院 病児・病後児保育室」でございます。総合病院内に設置された施設で、病気中のお子様の体調管理や保育を行ってまいります。臨海地域では、2施設目の開設となりますが、児童数の多いこの地域に新設することにより、利用者の利便性の向上を図り、保護者の子育てと就労の両立を支援いたします。

1.説明に関する質問

返礼品付きふるさと納税について

(東京新聞・梅野)

冒頭に区長おっしゃったように、(ふるさと納税は)その受益と負担の原則といったところにはそぐわないんじゃないかといった議論のある制度なんですけれども、今回改めてこの時期に導入したってのは、そうは言ってもやはり流出していくお金が、なかなか大きなものになっていっているというところもあると思います。その辺り、本来の思いと、しかしやっぱり具体的に対応するにはこういった形で、江東区さんもやらなきゃいけない、という考えに至った経過、考え方を教えていただきたいです。

(区長)

ふるさと納税については、そもそも、ふるさとを応援したい、ふるさとに寄付をしたいっていう、そういう気持ちは決して否定するものではありません。ただ、現在の制度は、いわば高額な返礼品が目当てであるかのような、そういったものになってしまっているのではないかという懸念だったり、あと、何と言っても、江東区でいえば、54億円の額の流出ということで、自治体にとってその影響は、決して見逃せないものになっています。そうした中で、本来の趣旨を考えると、やはり区の応援団を増やすというか区にその思いを持っていただくっていうところでは、江東区のファンを増やすという取り組みをする、というところで、決断をしたということになります。

(東京新聞・梅野)

引き続き、返礼品についても充実させていくことを今後も図っていくと、そのような理解でよろしいでしょうか。

(区長)

そうですね、江東区のPRをするという意味で、返礼品の充実を図って、より多くの方に、江東区の魅力を伝えていきたいと思っております。

避難所運営サポーターについて

(東京ベイネットワーク・田嶋)

避難所運営サポーターの育成について、若い世代の方を対象として、避難所運営サポーターを募集することにしたねらいを教えていただけますでしょうか。

(区長)

避難所を運営する人手については、町会だったり災害協力隊の高齢化ということで、什器(じゅうき)1つとってもなかなか運ぶのが困難になってきているという実態があります。そんな中で、若い方にサポーターとして登録していただくことで、設備1つとっても、その若い力で、よりスムーズにより早く設置ができる。特に、江東区内には、大学も数多くございますので、ぜひそういったところにご協力をいただいて、より早い、そして、より身近な避難所の開設を促していきたいと思っております。

「福祉専門職が個別避難計画の作成に参画」について

(東京ベイネットワーク・田嶋)

福祉専門職が個別避難計画の作成に参画することについてなんですけれども、今回、個別避難計画の作成に、福祉専門職の方が参画することの意義を教えていただけますでしょうか。

(区長)

区では、これまでも個別避難計画を作成してまいりましたが、特に、障害のある方、またご高齢の方などは、それぞれの状況に応じて、具体的な避難先であったり、避難する際の支援する人、そういった細かい計画を作っております。それにはやはり、その方の状況を把握して、より適切な社会資源を見つける非常な苦労といいますか、手間がかかる計画となっていて、なかなか計画作成が進まない現状にありました。今回、福祉専門職がこの計画作成に参画することで、より具体的で、その方お一人お一人に合った避難計画を早急に立てられると、そういったところに非常にメリットがあると考えております。

(読売新聞・江原)

福祉専門職など個別避難計画なんですけれども、この対象となる要支援者の方が何人ぐらいなのかというのと、あと未作成と作成済みの方、それぞれ何名ずついらっしゃるか教えてください。

(区長)

個別避難計画の対象者は、5万130人いらっしゃいます。その中で、区がこの計画を作る同意をいただいている方が2万3,210人。そのうちに、優先度の高い方、障害者も含め、人工呼吸器や難病、また精神障害のある方を含めた数ですが、優先度の高い方が5,257人となっております。現在、個別避難計画が作成済みの方は1万649件。優先度の高い方の作成済み件数は、うち2,458件となっております。

(読売新聞・江原)

福祉専門職の方の参画とあるんですけど、その専門職の方は何名ぐらい参画されるんでしょうか。

(災害時要配慮者担当課長)

相談支援事業所で個別避難計画を作成する方に関しましては、現時点では数事業所、数名の方に作成していただく予定でございます。社会福祉協議会のほうに委託をする個別避難計画につきましては、地域福祉コーディネーターが全体で16名おりますので、この16名の中で分担して作成することになるかと思います。

2.その他の質問

江東区版パートナーシップ制度について

(日本テレビ・内藤)

区のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度導入に伴う条例の一部改正案のことなんですけれども、来月の(江東区議会)第4回の定例会で、案を提出するのかどうかというところ、現状どのような状況なのかっていうところを教えてください。

(区長)

パートナーシップ・ファミリーシップ条例の改正案につきましては、前回の第3回定例会において、素案というか、概要案を議会にお示しをしております。その際に、議会の中で、本会議の前の企画総務委員会で、この案をご審議いただいて、その際に、いろんなご意見の方がいるということから、企画総務委員会で参考人を招致することが決まっており、区議会において参考人からの意見聴取をするということが決まっております。この参考人招致の時期について、未定であるということから、おそらく第4回定例会の前後になろうかと思いますが、区としては、区議会のほうでそういった動きがあるということで、今回はその動きを注視していると、そういった状況でございます。

(日本テレビ・内藤)

4定で出すか出さないかっていうのは、はっきり言えない?

(区長)

現時点では、その参考人招致の時期がまだ明確でないことから、第4回定例会での提出は見送ったというところでございます。

(日本テレビ・内藤)

昨年からこの制度を作ろうということで検討を開始していて、現在に至っているというところですけれども、賛否の意見もあるというところで、今後どう進めていきたいかっていう区長の思いも含めて、改めてお願いします。

(区長)

パートナーシップ制度につきましては、これまでの議論を見ている中では、制度そのものに強く反対をすると、そういったことではないというふうに私自身は受け止めております。パートナーシップ制度については、その必要性、そういったところは理解が深まっていると。ただ、いろんなご意見がある中で、導入した際の、いろんな影響について心配される。例えば、悪用される恐れがあるんではないかと、そういったご心配の声があるんだろうなというふうに理解しております。区としては、この制度の導入にあたっては、やはりそういったご心配の声、不安の声っていうところをきちんと受け止めて、その上で、きちんと区としての説明責任を果たした上で、導入を進めていくと。行政の手続きについては、すべて押しなべてそうだと思うんですけれども、やはりご理解をいただいた上で、区として、きちんと手続きを行っていくと、そういったスタンスです。

(日本テレビ・内藤)

要綱じゃなくて、条例として作るっていうので、難しさだったり大変さだったりみたいなのあるんですけど、条例にするっていうことがやはり大事なんでしょうか。

(区長)

このパートナーシップ制度については、条例で大筋というか本質的なところを決めて、そこからの個別具体的な取り組みについては、要綱なりで決めていくっていうところで、やはり行政としては、きちんとしたその骨の部分は、議会のご議論も踏まえた上できちんと条例で定めて、個別の取り組みについては、要綱なりでやっていくと。そういったことが必要ではないかなと思っています。

(都政新報・岸)

区長は、心配の声ですとか、不安の声を受け止めて、区として説明責任を果たして進めていく、っておっしゃいましたが、一方で、議会の中では、半数かそれ以上進めるべきっていう意見の議員さんがいらっしゃいますし、また待ち望んでいる区民の方もいるんですけれども、これについてはどのようにお考えですか。

(区長)

これまでも区としても、このパートナーシップ制度を始めるにあたっては、パブリックコメント等も実施して、広く区民の方のご意見を伺っているところです。進めて欲しい、という声があるということも、それは間違いのないことで、そちらについても、区としてそういった声があるということは受け止めております。

(都政新報・岸)

パブコメでは66%賛成ですし、また区として、そういったパブコメを去年、1度取られて、そのときに、一応今年の4月から施行っていうことも、区報で言われていて(注:令和5年11月1日発行こうとう区報パブリックコメント特集号において、制度開始時期について令和6年度早期(予定)として意見募集)、かつ男女共同参画審議会は2回、区長が諮問されて、2回答申を受けて、それにもかかわらず、今こうやって足踏みされているっていうことについてはどのようにお考えですか、進め方について。

(区長)

区としては、先ほどご説明したように、第3回定例会において素案をご説明させていただいております。それに対して、区議会の方から、参考人を招致したいということで、当然行政と区議会と、両輪といいますか、そこの区議会での議論もきちんと行政としては踏まえる必要がある、というところで、区議会の動向を見守っているところでございます。区として、足止めをしているとか踏みとどまっているっていうことではなく、あくまでも区としては、必要な手続きを行っているという認識でございます。

(都政新報・岸)

本来、3定では、来年4月施行を目指しているっていうふうなことだったんですけれど、いつ施行を目指されているんですか。

(区長)

それについては、まだ条例案を提出もしておりませんので、いつ施行っていうのは、今この場でお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

(都政新報・岸)

区長ご自身は、江東区にとって、同性パートナー制度が、やはり必要な制度ということでお考えっていうことは間違いないですか。

(区長)

もともと同性パートナーシップ制度については、東京都の制度を江東区でもすでに実施されている方がいらっしゃいます。同性パートナーシップ制度が必要であるという認識は変わってはおりません。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください