定例記者会見(令和6年7月10日開催)

(会見を行う大久保区長)

返礼品付きふるさと納税について

まず初めに、「返礼品付きふるさと納税」についてご報告いたします。区では、シティプロモーションの一環として、今年度から返礼品付きふるさと納税を開始する予定で進めております。今月下旬に、返礼品を提供する事業者の募集を開始するとともに、今月下旬から来月上旬にかけて、事業者説明会を実施いたします。

江東区には、深川八幡祭りや深川めしなど、江戸の文化が息づく「深川エリア」、亀戸天神社や砂町銀座商店街、江戸切子など見所満載の「城東エリア」、豊洲 千客万来やチームラボプラネッツ、キッザニア東京など、開発が進み、未来的な雰囲気が漂う「臨海部エリア」といった、何度でも訪れたくなる要素がたくさん詰まっております。

ふるさと納税の返礼品を通じて、区内外に江東区の魅力を発信するとともに、伝統・文化、また、区内産業の活性化を図ってまいります。

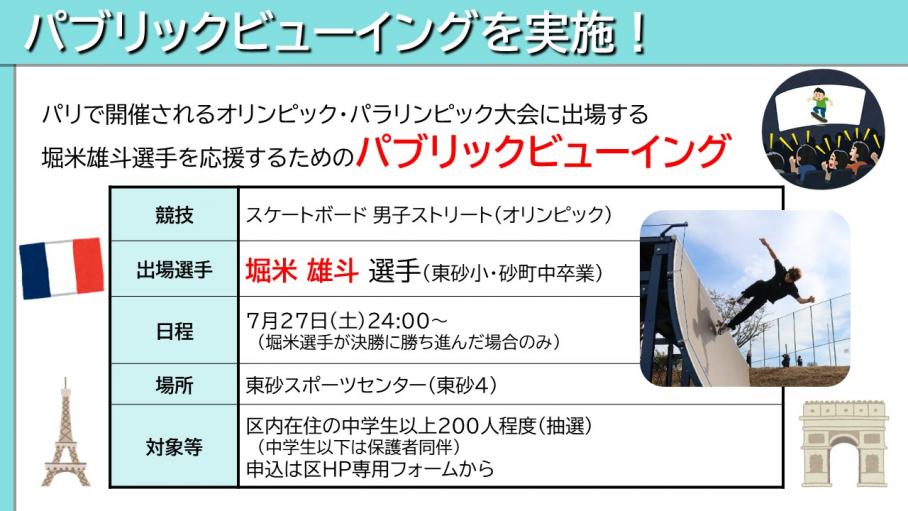

パリ大会パブリックビューイングの実施について

次に、「パリ大会パブリックビューイングの実施」についてです。この夏に開催されるオリンピックパリ大会に出場する江東区出身の堀米雄斗選手が出場するスケートボード男子ストリートで、パブリックビューイングを実施いたします。

会場は、堀米選手の地元である東砂スポーツセンターで、区内在住の中学生以上の方、200人程度を募集いたします。

当初は、予選と決勝の両方で実施する予定で準備を進めてまいりましたが、予選を放送するTVer(ティーバー)は、パブリックビューイングに利用できないことが判明したため、テレビ放送のある決勝で実施する予定です。

堀米選手は、大逆転でオリンピック出場を決めました。持ち前の勝負強さを発揮し、2連覇を達成してくれることを期待しています。また、その他にも、3大会連続の出場となるパラカヌーの瀬立モニカ選手や、バドミントン混合ダブルスのワタガシペア、バスケットボール女子の吉田選手をはじめ、パリ大会には、区ゆかりの選手が多数出場いたしますので、今後、区報やホームページで区民の皆様へお知らせする予定です。選手の皆さんの活躍を願って、江東区から熱いエールを届けたいと思っております。

「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」の整備

次に、「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパークの整備」についてご説明いたします。開園から30年以上が経過する若洲公園は、区として初めて、都市公園法に基づく公募設置管理制度、Park-PFIを活用し、令和9年4月のリニューアルオープンを目指します。また、これと併せて、今年度撤去する風車の跡地には、都内最大級の大型遊具の整備を進めてまいります。

公園のリニューアルにあたっては、メインテーマを、「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」に、株式会社建設技術研究所を代表とするECOPA(エコパ)グループを選定し、この度、公募設置等計画を認定いたしました。認定期間は、令和7年度から令和26年度末までの20年間としております。

計画では、事業者が設置管理する施設として、人気のあるキャンプやバーベキュー機能はそのまま、オートキャンプやドッグサイトなど、多彩なキャンプサイトを充実させ、さらには、東京ゲートブリッジを眺めることができる飲食施設を整備します。区が管理する施設では、ゼロカーボンパークをテーマに、地場産業と連携し、国産材を活用したビジターセンターを整備します。

その他にも、インクルーシブ遊具、木製アスレチックや噴水広場などを整備し、何度でも足を運びたくなるような、誰もが楽しめる公園づくりを進めてまいります。

また、今回の公園整備と併せて、災害発生時の大規模救出救助活動拠点である若洲海浜公園と連携し、地域防災機能の一端を担ってまいります。

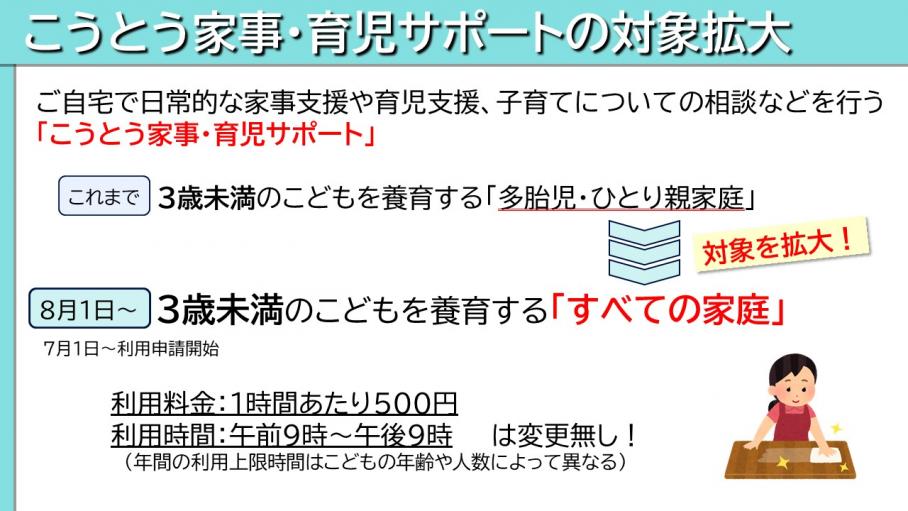

こうとう家事・育児サポートの対象拡大

次に、「こうとう家事・育児サポートの対象拡大」について、ご報告いたします。子育てに対する負担を軽減し、産後うつや、虐待の未然防止を図ることなどを目的に実施する、3歳未満のお子さんを養育する子育て家庭への家事・育児サポーターの派遣について、対象を、これまでの多胎児家庭及びひとり親家庭から、すべてのご家庭へと拡大し、8月1日より訪問支援を開始いたします。

主な支援内容等は、従前と変更ありません。掃除、買い物、洗濯、調理などの日常的な家事支援、授乳の見守りや沐浴のサポートなどの育児支援のほか、子育てについての相談を行います。

年間上限時間数は、1世帯あたり、20時間から180時間で、お子様の年齢やご兄弟・姉妹の状況により、上限時間を決定します。利用時間は、午前9時から午後9時までの間で、利用料金は、1時間当たり500円となります。

今回の対象拡大により、多くのご家庭でご利用いただけるようになりますので、ぜひお気軽に、「こうとう家事・育児サポート」をご利用ください。

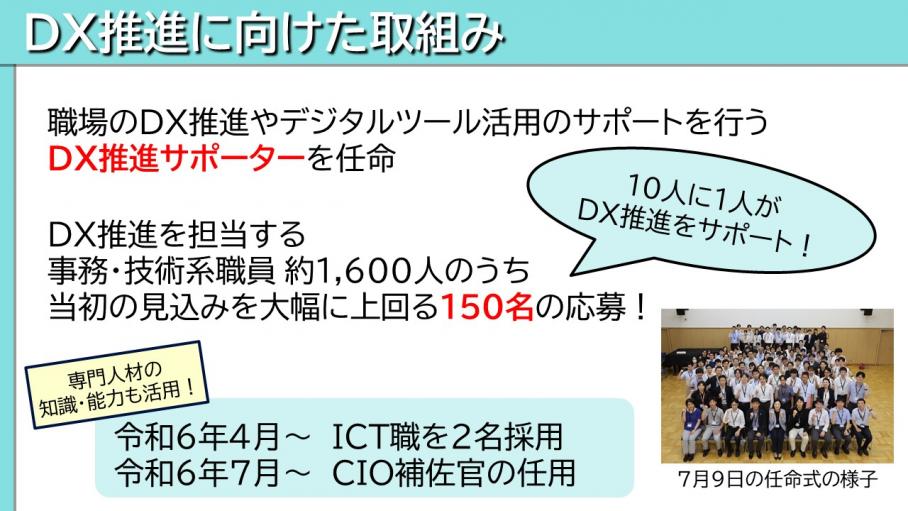

行政事務のDX推進に向けた取組みについて

次に、「行政事務のDX推進に向けた取組み」について、ご報告いたします。江東区のDXをスピードを上げて進めていくため、希望する職員150名をDX推進サポーターとして任命し、昨日、発足式を行いました。DX推進を担当する事務・技術系職員1,600人のうち、当初の見込みを大幅に上回る約1割にあたる職員の立候補があり、今後、全庁的な推進体制のもと、強力にDXを推進してまいります。

DX推進サポーターについては、ICTやDX推進に興味がある係長級以下の希望する職員を対象としており、主に職場のDX推進や、デジタルツール活用のサポート、DXについての学習等を行い、業務の効率化及び区民サービスの向上を図っていきます。

私も、DX推進サポーターの職員と懇談や意見交換を行い、各職員のDX推進に向けた真剣な思いを感じたところです。

江東区ではこの他、組織改正により、DX専管組織を新設するとともに、ICT職の採用や、外部人材を活用したCIO補佐官の任用を行い、DX推進体制の強化を図っております。今後さらにスピード感を持って、江東区のDXを推進してまいります。

木村前区長の裁判結果を踏まえた区の対応について

それでは、会見の最後に、令和6年6月14日の木村前区長に対する、公職選挙法違反に関する裁判結果を踏まえた区の対応についてご報告いたします。

6月14日の裁判では、木村前区長に対し、懲役1年6か月、執行猶予5年の有罪判決があり、その後、判決結果が確定いたしました。このため、令和5年4月執行の江東区長選挙における木村前区長の当選は、遡って無効となります。

本区ではこれまで、木村前区長への対応を慎重に検討してきたところですが、判決結果の確定を受け、今後、本日配付いたしました資料に記載の通り対応することといたしました。

まず、木村前区長に支払った給料等につきましては、公職選挙法の規定により、江東区長選挙での当選が、遡って無効になったことから、区長の給料等の支給は、遡って法律上の原因を欠くこととなります。これにより、支払い済みの給料等は、不当利得に該当することから、民法703条の不当利得返還義務などに基づき、給料等の返還請求を行います。

また、退職手当につきましても、これまで区では、「江東区長等の退職手当に関する条例」及び「江東区職員の退職手当に関する条例」の規定に基づき、退職手当の支給を差し止めておりましたが、今回、当選無効となったことから、退職手当の支給は、遡って法律上の原因を欠くこととなるため、支払いを差し止めていた退職手当は、不支給といたします。

本区では今回の対応にあたり、木村前区長に対し、給料等の返還請求及び退職手当の支給に関する通知を昨日、7月9日付で発送いたしました。木村前区長から、給料等の返還請求について、了承する旨の連絡をいただいており、詳細は今後、調整する予定です。

区では引き続き、クリーンで公正な区政の実現に向け、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。

質疑応答

1.説明に関する質問

返礼品付きふるさと納税について

(朝日新聞・滝沢)

ふるさと納税に関してですが、23区、一般的に流出が問題になっているかと思うんですけれども、今回の件で、江東区へのふるさと納税の額が増えることへの期待とかもあると思うんですけども、そういうのも含めての所感と、あと、流出額って最新で言うと、どれぐらいになるのか、23区内でいうと、どういった位置付けなのかっていうこともお聞かせいただけますでしょうか。

(区長)

まず、ふるさと納税の江東区の減収額ですが、約55億円に上っております(注:令和6年度見込み)。23区内の位置付けについては、後ほど所管の方からお答えさせていただければと思います。区長会等でも議論になっていて、制度的にいろんな問題があるっていうことで、東京都や23区、国に対しては要望を上げさせてもらっております。本来の趣旨、ふるさとを応援したいというところは、もちろん否定しないものの、皆さんもご案内の通り、本来なら、全額税金に行くところが、かなり事業者の方に流れていってしまう。江東区にしても、先ほど言ったように、年間55億円の税収の流出がある。いろんな問題が、制度そのものにはあるとは思っています。それはそれとして、やはりふるさと納税の本来の趣旨、ふるさとを応援したいであるとか、ふるさとの魅力をアピールしたい、そういったところについては、必ずしも否定するものではないと思っておりまして、本区では、シティプロモーションを今年度からやる中で、やはり区の魅力を多くの方に知ってもらいたいという中で、1つの手段として今回、ふるさと納税を推進したいと、そのように思っております。

(シティプロモーション担当課長)

減収額は55億円、令和6年度の見込みですが、23区でいきますと(注:減収額の多い方から)5番目というところの見込みになっております。

パリ大会パブリックビューイングの実施について

(朝日新聞・滝沢)

パリ大会パブリックビューイングの実施について、江東区は「スポーツと人情が熱いまち」と記載していらっしゃいますけれども、こどもたちへの刺激にもなる部分もあるんじゃないかなと思ったりするんですけれども、そういったところへの期待、盛り上がりっていう部分も含めて、お聞かせいただけますでしょうか。

(区長)

2020大会では、今ご質問にあった通り、江東区内でもいくつかの会場があって、そこをこどもたちに直接見てもらえるということで、非常に期待していたところです。その中でやはり、コロナということで、お子さんたちの健康と安全というところで、結局、直に見るってことはなかなかできなかった。そうした中でも、選手たちは非常に、頑張ってくれて、過去最多のメダル。本当に当時、振り返ってみると、コロナの中で、開催が危ぶまれたり、選手の方いろいろ大変だったと思うんですが、私たちに、いろんな意味で、勇気と感動を与えてくれたと思っています。

今回パリ大会は、そういう意味では2大会ぶりの観客があってということで、選手の皆さんも大変な努力で、大会に出られて、そして、観客のいらっしゃる中で、ご自分の力を発揮するっていうことで、応援する我々も非常にそれで勇気づけられたり、いろいろ励まされたり、また、夢や感動をもらったり、こどもたちにとっても、そういった大きな経験になると、そのように期待しております。

「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」について

(東京ベイネットワーク・田嶋)

「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」について、このたびのリニューアルで、若洲公園がどのような公園になっていって欲しいか、区長が期待するところを教えてください。

(区長)

名前の通り「親子で過ごす」ということでいろいろな魅力的な設備、施設が建つ予定になっております。いろんな年代の方、親子連れの方もそうですし、ドッグサイトもありますので、ワンちゃんを飼ってらっしゃる方、いろんな方が来て、親しんで、そして、「楽しい一日だったなあ」というような、そんな思いを持ってもらえる、そんな公園になるといいなと思っております。

行政事務のDX推進に向けた取組みについて

(東京ベイネットワーク・田嶋)

行政事務のDX推進についてですけれども、今回、区のDX推進体制が強化されることで、区長として期待することを教えてください。

(区長)

行政サービスを進めていく上で、今、DXはすべての基盤になる、これからの行政を進めていく上で、必要不可欠の要素だと思っております。DXを進めていく上で、あらゆる部署に関わっていくことになるので、専管組織を立ち上げましたが、職員の一人ひとりが、DXの推進ということで取り組んでもらいたい。そうした中で今回、DX推進サポーターを募集しましたところ、それぞれの職場から、職員の方が手を挙げていただいて。先ほど申し上げた、技術系・事務系1,600名の職員の約1割にあたる150名の職員が手を挙げてくれました。本当に思いを1つにして、DXを進めていって、行政サービスのさらなる向上、また事務の効率化、そういったところを区役所一丸となって進めていきたいと思っております。

木村前区長への対応方針について

(朝日新聞・滝沢)

木村(前)区長の対応方針というところで、当選無効になったら、前区長でもなくなってしまうのかっていうところと、このお支払い、了承する旨の連絡、得ておりってありますけれども、額でいうとどれぐらいになるのか、もし分かれば教えていただけますでしょうか。

(総務課長)

前区長の表記の仕方なんですけれども、確かにご指摘の通り、無効という形になりますので、前区長という言い方が正しいのかと言われると、その通りなんですが、便宜上ですね、なかなか、ここで木村氏という書き方もいかがなものかな、という部分ありますので、そういう形で今回記載させていただいているといったところになります。額につきましては、大体1,000万円程度という形になります。

(都政新報・岸)

今の木村さんの対応なんですけれども、当選が無効になったということで、木村前区長名で締結した契約とか書類、証明書や通知書の類いですとか、在職中の第2回定例会と第3回定例会で可決した予算や、条例というのは、どういう扱いになりますか。

(区長)

我々も今回、給与の返還を求めるにあたり、木村前区長がした、行政行為がどうなるのか法律的に整理をしたところです。その中では、前区長の在任中の施策に対して、条例や議案予算については、少なくとも議会による議決を経ていると。その上で、前区長個人の、ということではなく、あくまでその議会を通したものに対して、区全体として施策を推進してきたと、そのような形で認識しております。

(総務課長)

行政処分の有効性という視点かと思いますけれども、過去の最高裁の判決ですとか見ますと、遡及的に権限のないこととなった首長の、行為の有効性自体は、認められている、といった部分もございます。あと、「事実上の公務員」の理論といったところから、処分の相手方の信頼を保護して、社会生活の安定を図るため、行政処分としては有効、という形で考えてございますので、そういった意味では、区民の方の生活の中で特段大きな変更が生じるということはない、という形で考えてございます。

(東京新聞・井上)

先ほどの総務課長が、最高裁の判例があるとおっしゃっていたのは、それは、昨年から今年の大阪の市議の関係するものの1件についておっしゃっている、ということでよろしいでしょうか。それ以外、今回のこういう給与の返還というのは、おそらくないと思うんですけれども、そういった事実関係でよろしいでしょうか。

(総務課長)

給与の返還の部分でございますけど、そちらにつきまして、今ご指摘あった通り昨年12月の大阪市議の関係の最高裁の判決といったところになってございます。先ほど言いました、行政処分の有効性につきましては昨年度のものではなくて、昭和35年にありました最高裁の判決を前提に考えているといったところです。

(東京新聞・井上)

昭和35年がかかるのは、この民法703条のところってことですか。

(総務課長)

昭和35年の部分と民法の話はまた別、の話になっています。民法703条につきましては、そこはあくまで不当利得の返還請求に関するものになってございまして、昭和35年の最高裁の判決につきましては、遡及的に権限のないことになった首長の、行政処分の有効性についての判決が出てございますので、そこはまた別の話になってございます。

(東京新聞・井上)

1個、1件だけって大阪の判例だけですよね、給与の返還っていうのを命じた。

(総務課長)

少なくとも我々のほうで今把握しているのは、昨年の12月大阪の最高裁の部分で、市議会議員の当選無効になって、遡って不当利得という形になっている、という認識でございます。

(東京新聞・井上)

木村(前)区長に、了承する旨の連絡っていうのは、返還しますよ、っていう意向を(木村前区長が)示したということでよろしいでしょうか。

(総務課長)

木村前区長の方と連絡を取らせていただいた時に、「こういった形で不当利得の返還請求をさせていただきます」といった話の中で、「それについては対応させていただく」という形での意向を確認させていただいて、詳細につきましてはこれからにはなりますけれども、そういった形で聞いているところでございます。

(東京新聞・井上)

その「対応する」というのが、要は返還するって意味なのか、それとも返還しないという意味なのか、それは区のほうでは判断できかねる、っていうことでよろしいでしょうか。

(総務課長)

返還をするという前提でお話を聞いてございます。その細かいところは、これから調整という形になるかと思いますけれども。

(東京新聞・井上)

先ほどの1,000万円なんですけれども、改めて、いつからいつというのをお示しいただけますでしょうか。

(職員課長)

令和5年度分の職員の給料等ということで、5月から12月までの間の給料等ということになります。

(東京新聞・井上)

5月1日から12月31日までという理解でよろしいでしょうか。

(職員課長)

4月の23日から11月の15日です。

(東京新聞・井上)

さっき言った5月と12月ってのはどういう。

(職員課長)

4月分の支給金額を5月の15日に払うということで、若干、支給月と対象の期間ということがずれているということになります。

2.その他の質問

パートナーシップ制度の導入検討について

(東京新聞・井上)

パートナーシップ制度の導入検討をめぐる質問になります。区長は制度導入に関して、区長の就任時に賛成というふうにおっしゃっていたと思います。今年3月までは、そのパートナーシップの制度導入に伴う条例改正案を6月の定例会に提出する意向を示されていたと思いますが、なぜ6月になって定例議会で再諮問をするに至ったのか聞きます。大久保区長は、選挙中にも、婦人参政権運動に尽力してきた祖母を踏まえて、祖母の名に恥じない政治をしたいというふうに言っていたと思います。こういったパートナーシップ制度についても、区長の中では大切にしたいことだというふうに思っておりますが、この3か月間で考え方がなぜ変わったのか教えてください。

(区長)

パートナーシップについて、私の考え方は全く変わっておりません。パートナーシップ条例は、議会でもお答えした通り、木村前区長がパートナーシップ条例の成立を目指して、審議会に諮問して、っていう流れがある中で、議会含めて、いろんなご意見があるという中で、やはり、やる以上は、多くの方にご理解をいただいて、きちんと対立を生まないように、というと言い過ぎなのかもしれませんが、やはり、そういった努力を行政としてもしていくべきだと思っています。ですので、今回、補正予算でも、そういった性の問題に関する広報の予算を積んだところです。やはり、より多くの方にご理解いただきながら、丁寧にこの問題については進めていきたいと。そのように思っております。

(東京新聞・井上)

区議会の、議会の声が理由の1つというふうにおっしゃっておりましたけれども、この件については反対しているのは、その自民系の会派、また清風会ですけれども、いわゆる自民系に配慮したということでしょうか。

(区長)

自民系に配慮したとかそういうことではなく、当然、議会も区民の代表でありますので、そういった議会の声は区民の声でもあるというところで、慎重な対応を求めるご意見に配慮したということになります。

(東京新聞・井上)

自民系以外は、賛成してると思うんですけれども、それ以外自民以外にないと思うんですけど、議会の声ってのは、違うんですか。

(区長)

各会派のご意見については、私のほうでお返事することは差し控えたいと思います。

(東京新聞・井上)

区長はもう就任されて、8か月ですか。「プロジェクト・スマイル」など、立ち上げてですね、区長独自の提案をされる一方で、有能とされてきた武越副区長を、更迭されたり、今回の再諮問を見ていると、区民を見ずして、自民党を見てるんじゃないかな、っていうふうな意見も、職員の中から上がっているんですけれども。こういった声に対して、ご自身の中でそういった思いっていうのはないですか。

(区長)

前回のときもご質問いただいて、そのときにもお答えしたと思いますが、武越さんについては、ご本人から辞表をいただいて、それを、私の方で受け止めたものになりますし、パートナーシップについて言えば今言ったように、慎重な対応を求めるご意見に配慮して、より広く理解していただいた上で制度を進めようとしたものです。もし仮に、職員の方からそれに対していろんな声があるとすれば、それは私の考えが理解されていないということについては、受け止めて、どうしたら理解していただけるか、そういったことは考えていかなきゃいけないと思います。

(東京新聞・井上)

先ほど6月の定例会、条例改正案については、その答申という尊重されるべきものが、その提出されなかったっていうのは、職員の中でも異常な事態だというふうな声が上がっております。この件については、いつごろ、提出したいという思いがあるのか教えてください。

(区長)

今後、再諮問させていただいて、その答申を受け取るわけですから、その答申をいただければ、そこで速やかに判断したいと思っています。

令和6年7月7日執行 東京都知事・都議会議員補欠選挙について

(TOKYO MX・西村)

都知事選が終わって、小池さんが三期目に突入されますけれども、江東区長として、最後の演説も銀座4丁目で行かれたと思うんですけれども。実際その三期目に突入するにあたって、どう江東区として接していくか、そしてどういうご感想があるかっていうのをお聞かせ願いたいと思います。

(区長)

仮にどなたが都知事になっても多分同じことだと思うんですが、江東区政を前に進めていくためには、東京都や国と連携していくっていうことは本当に必要不可欠なので、引き続き、東京都また東京都知事とも連携してやっていきたいと思っています。そういった意味で、小池知事とは、言ってみれば、そういう顔の見える関係を築けておりますので、今後、連携して、引き続きやっていきたいと思っています。

(TOKYO MX・西村)

都議補選に関してなんですけれども、山崎さんは、自民系ということで、なぜあそこで応援に行かれたのか、というところを教えていただけますか。

(区長)

今の質問ともちょっと重なるんですが、江東区、江東区政を前に進めていくためには、東京都、国との連携が不可欠っていうことで、そういう意味では、自民党は、東京都議会でも、江東区でも第一会派でいらっしゃいますので、そういった連携ということを考慮して応援させていただきました。

(東京新聞・井上)

都議補選に関しての質問です。大久保区長は、山崎さんを支援されていたと思うんですけれども、その対立候補である三戸さんが当選をいたしました。都との連携ってのが欠かせないと思うんですけれども、三戸さんが当選したことに対する所感について、教えていただけますでしょうか。

(区長)

先ほど、小池知事の受け止めのところで冒頭に申し上げた通り、仮にどなたがなっても、東京都と江東区で連携して進めていきたいという思いは同じです。三戸さんは江東区議でもいらっしゃって、江東区のことをよくご存じの方だと思いますので、連携してやっていきたいと思います。あと、1つだけ言うとすると、出産を控えられているっていうことで、選挙戦大変だったと思います。本当に健康に気をつけて、出産に備えていただければと思います。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください