令和6年度予算案プレス発表(令和6年2月2日開催)

冒頭あいさつ

<定例記者会見で令和6年度予算案について説明する大久保区長>

冒頭ではございますが、まず、はじめに、元日に発生した石川県能登半島(正確には、石川県能登地方)を震源とする「令和6年能登半島地震」により犠牲になられた皆さまに深く哀悼の意を表するとともに、被災された全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

被災地において復旧活動にあたられている方々に敬意を表し、本区におきましても、粉ミルクや携帯トイレ、毛布といった支援物資の提供、また、今後は、保健師の派遣といった人的支援も予定しております。1日も早い復興に向けて、できる限りの支援を行いたいと考えております。

令和6年度予算の編成方針・概要

新年度予算案は、「みんなの笑顔が未来へと輝く新たなフェーズに向かって」というテーマで予算を編成いたしました。

激動の世の中で、長期計画(後期)の策定・開始に向けて、前例にとらわれず、防災・地域活性化、子育て・教育支援、高齢・障害者福祉など様々な取組みをさらに加速させ、誰もが笑顔で活躍できるまちづくりを進め、江東区の未来の礎となる予算としてございます。私が区長に就任し、初めての予算編成となりますが、公約に掲げた政策を可能な限り反映しております。

一般会計の当初予算規模は、2,543億4,900万円で、前年度比7.3パーセントの増となっております。

また、一般会計と3つの特別会計を合わせた総予算規模は、3,566億7,000万円、前年度比5.6パーセントの増となっております。

これにより、令和6年度当初予算額は、過去最大規模となってございます。

主な事業の紹介

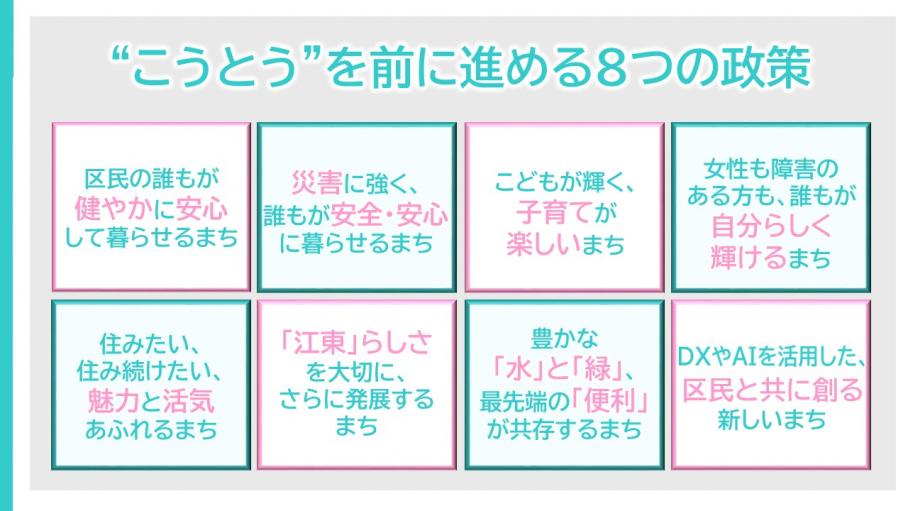

主な事業を、私の公約である「“こうとう”を前に進める8つの政策」に合わせて、8つの分野にまとめてございます。

区民の誰もが健やかに安心して暮らせるまち(2項目)

区内16か所目の特別養護老人ホームを整備

亀戸9丁目の旧城東職業能力開発センターの跡地を活用し、区内16か所目となる特別養護老人ホームを整備いたします。

定員120名の特別養護老人ホームのほか、都市型軽費老人ホームや介護専用型ケアハウスを併設し、介護が必要となった高齢者が、住み慣れた地域で継続して生活できるようにしてございます。

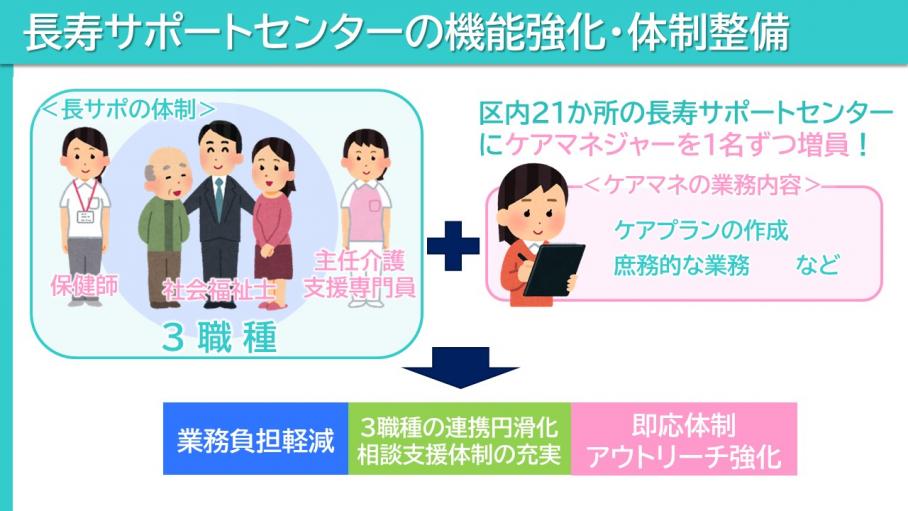

長寿サポートセンターの機能強化・体制整備

区内21か所にある長寿サポートセンター、いわゆる、地域包括ケアセンター(正確には、地域包括支援センター)でございます。ケアマネジャーを1名ずつ増員し、高齢者の支援体制を強化いたします。

増員するケアマネジャーが、ケアプランの作成や庶務的業務に従事することで、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の業務負担を軽減いたします。そして、これら3職種の円滑な連携や、きめ細かな相談支援体制の充実につなげるとともに、即応体制・アウトリーチの強化を進め、地域の福祉力の向上を図ってまいります。

災害に強く、誰もが安全・安心に暮らせるまち(4項目)

避難所運営サポーターを育成して避難所に配置

災害時において避難所の運営などをサポートする「避難所運営サポーター」を育成し、拠点避難所に配置いたします。

育成するサポーターは、高校生を除く18歳から20代までの若い世代を対象とすることで、地域防災の新たな担い手を育成し、災害時の避難所運営態勢を強化していきます。防災士資格の取得費を全額助成することで資格の取得を促進し、産官学民が連携した育成カリキュラムを実施することで、避難所の開設・運営の訓練経験や幅広い防災知識を持つ人材を育成してまいります。

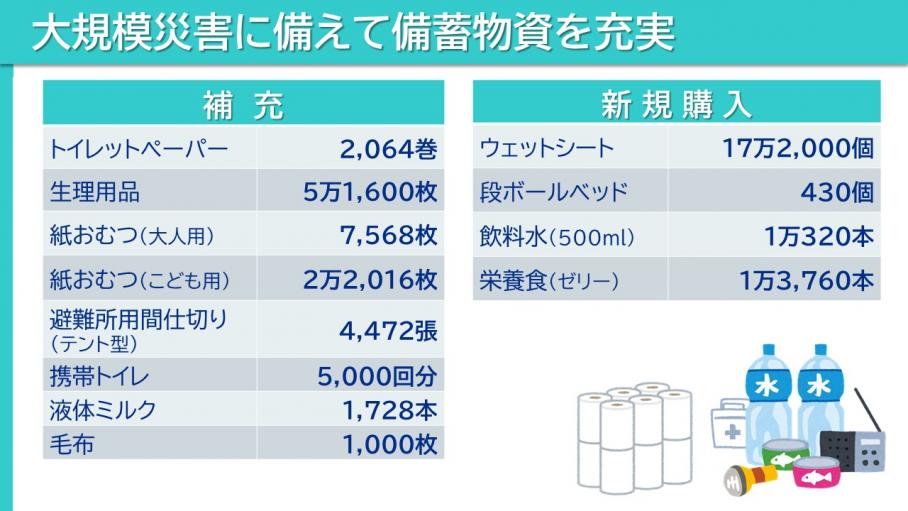

大規模災害に備えて備蓄物資を充実

能登半島地震(正確には、令和6年能登半島地震)において生活物資が不足している状況を踏まえ、段ボールベッドなどの要配慮者向け物資の新規配備や、トイレットペーパーなどの衛生用品の充実を図ります。

いつ起きてもおかしくない大規模地震や激甚化する風水害に備えて備蓄物資の充実を図るとともに、先程お話しした避難所運営サポーターの育成などにより、避難所等において区民の皆さまが安心して過ごせる環境を整備してまいります。

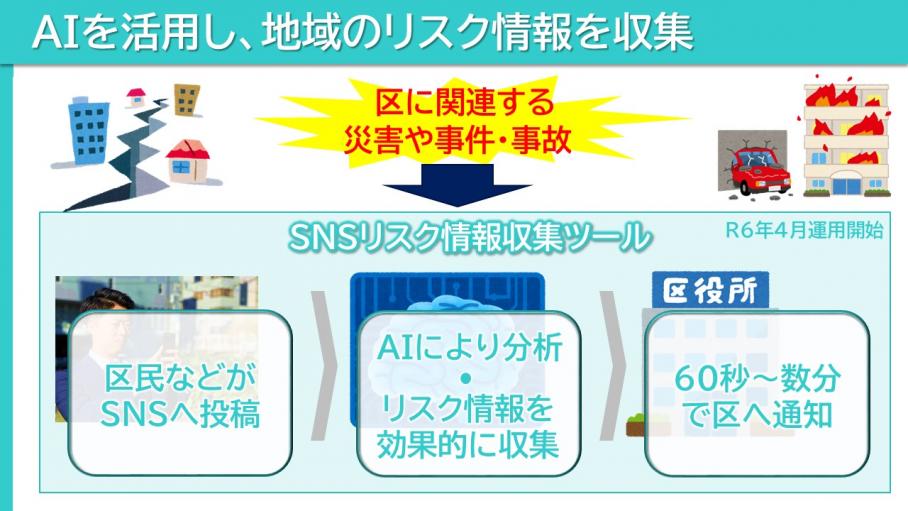

AIを活用し、地域のリスク情報を収集

区民などが投稿したSNSプラットフォーム上の情報を、AIが分析・収集して区に迅速に通知する「SNSリスク情報収集ツール」を、本年4月から運用開始いたします。

通報や現地確認だけでは網羅的な状況把握が困難なときも、区に関連する災害・事件・事故などのリスク情報を効果的に収集し、災害対策本部などにおける意思決定のスピードを高めてまいります。

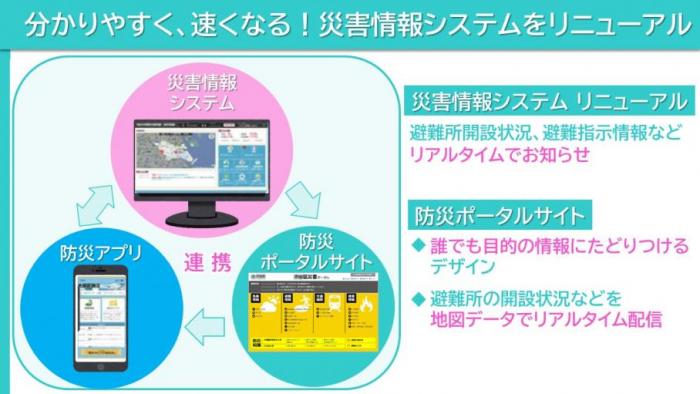

分かりやすく、速くなる!災害情報システムをリニューアル

災害情報システムを防災ポータルサイトや防災アプリと連携させ、避難所の開設状況や混雑状況、避難指示の情報などを、分かりやすくリアルタイムでお知らせいたします。

防災ポータルサイトは、誰でも目的の情報にたどり着けるよう、視認性の改善や多言語対応など、ウェブアクセシビリティに配慮したデザインとするとともに、避難所の開設状況などを地図データでリアルタイムに配信することで、区民や帰宅困難者の円滑な避難につなげてまいります。

こどもが輝く、子育てが楽しいまち(3項目)

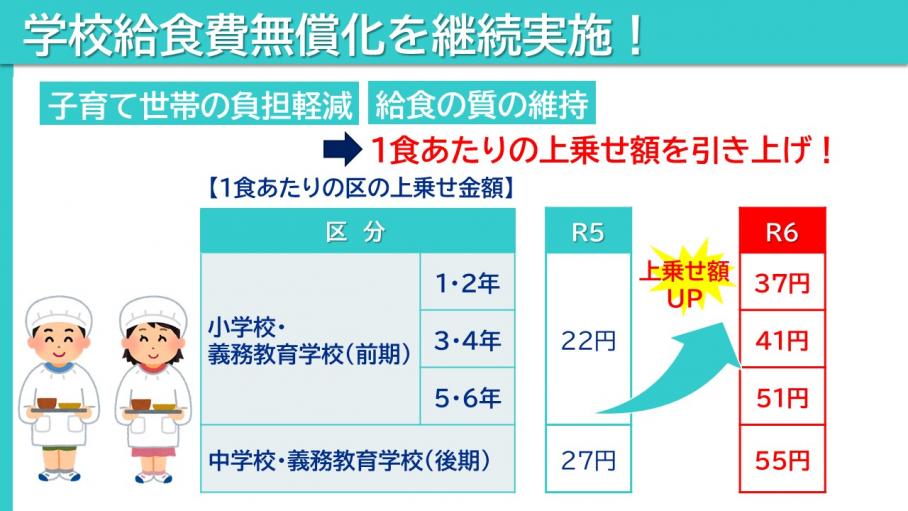

学校給食費無償化を継続実施!

現在も学校給食費の無償化を実施しているところでございますが、令和6年度も子育て世帯の負担を軽減するため、引き続き無償化を実施してまいります。

継続にあたっては、食材料費が高騰している状況においても給食の質を維持するため、1食あたりの上乗せ金額をさらに引き上げて対応してまいります。

未就園児を定期的にお預かりする新たな取組みをスタート!

保護者の就労の有無に関わらず、未就園児を対象に定期的な預かり保育を実施するとともに、保護者に対し子育てに関する助言を行ってまいります。

区内の保育所6か所、幼稚園12か所の最大18か所でこのサービスを展開する予定で、様々な体験や経験を通じてこどもの健やかな成長を図るとともに、在宅で子育てされる家庭の孤立防止、育児不安の軽減につなげてまいります。

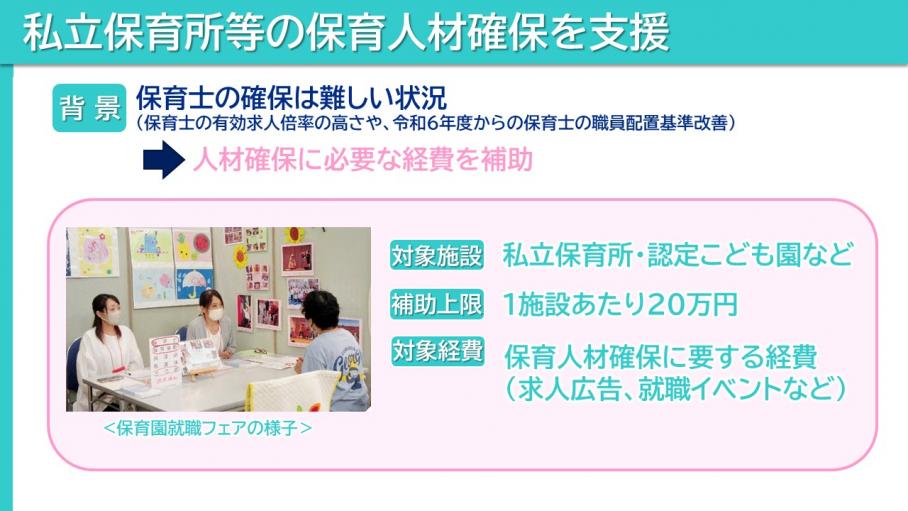

私立保育所等の保育人材確保を支援

東京都における保育士の有効求人倍率は依然高く、区内保育施設の運営事業者の多くが、人材の確保が難しいと答えております。また、令和6年度からは、保育士の職員配置基準の改善が予定されております。

つきましては、私立保育所等1施設あたり20万円を上限とし、求人広告や就職イベントなど人材確保に要する経費の補助を試行的に実施し、私立保育所等を運営する保育事業者が、質の高い保育人材を安定的に確保できるよう支援してまいります。

引き続き、介護・障害含めた福祉関係の人材不足の解消に向けて、さらなる方策の検討1続けてまいります。

女性も障害のある方も、誰もが自分らしく輝けるまち(2項目)

女性、ひとり親家庭などへの支援を促進!生活応援課の新設

令和6年4月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」では、女性福祉、人権の尊重や擁護などを基本理念に、困難な問題を抱える女性や、ひとり親への支援に向けた自治体の責務が明示されました。

これを受け、現在、複数の部署で実施している関連事業を抽出し、相談から保護、自立支援まで、困難な問題を抱える女性や、ひとり親等の包括的かつ総合的な支援を行う専管組織として「生活応援課」を設置いたします。

生活応援課では、相談しやすい窓口の実現、関係機関等との連携による支援体制の強化を図ってまいります。

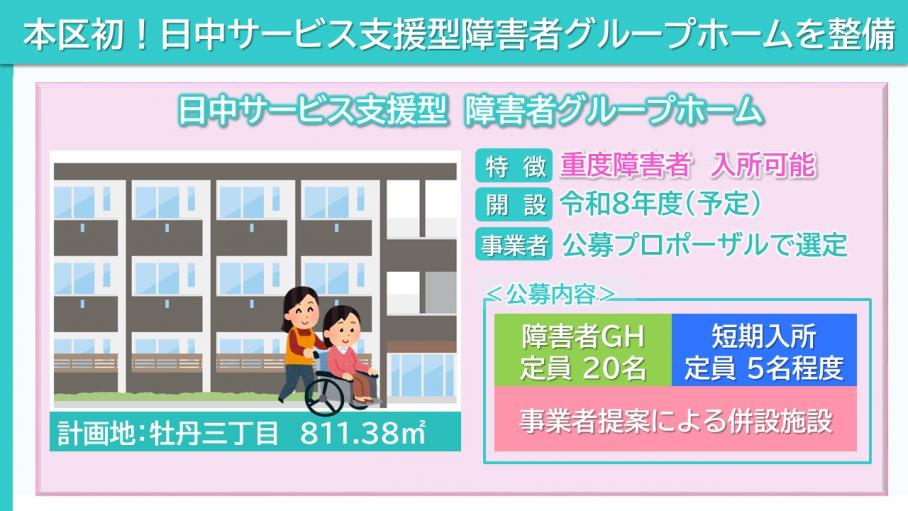

本区初!日中サービス支援型障害者グループホームを整備

牡丹3丁目の旧江東通勤寮の跡地を活用し、本区初の重度障害者も入居が可能な日中サービス支援型障害者グループホームを整備いたします。

新たな施設では、定員20名の障害者グループホームだけではなく、短期入所も併設し、重度障害者の方が住み慣れた地域で生活を続けられるようにするとともに、一時的な居場所を確保し、ご家族の精神的・身体的な負担の軽減も図ってまいります。

住みたい、住み続けたい、魅力と活気あふれるまち(2項目)

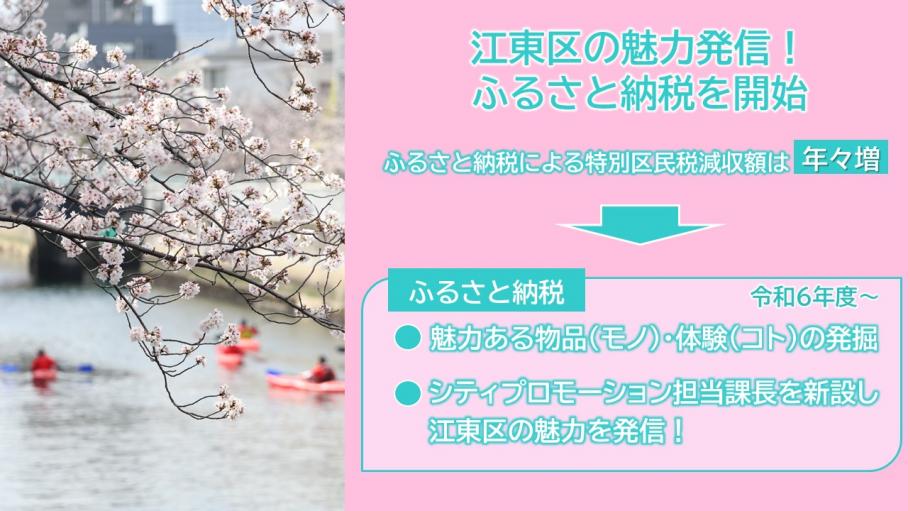

江東区の魅力発信!ふるさと納税を開始

本区では、ふるさと納税の本来の趣旨に則り、指定寄附金の受け入れやクラウドファンディングを活用してきましたが、ふるさと納税による特別区民税の減収額が年々増加しております。

令和6年度からは、本区の魅力ある物品(もの)・体験(こと)を発掘するなど、返礼品を活用したふるさと納税を実施いたします。実施にあたっては、シティプロモーション担当課長を新たに設置し、本区の魅力発掘・発信につながるシティプロモーションを推進してまいります。

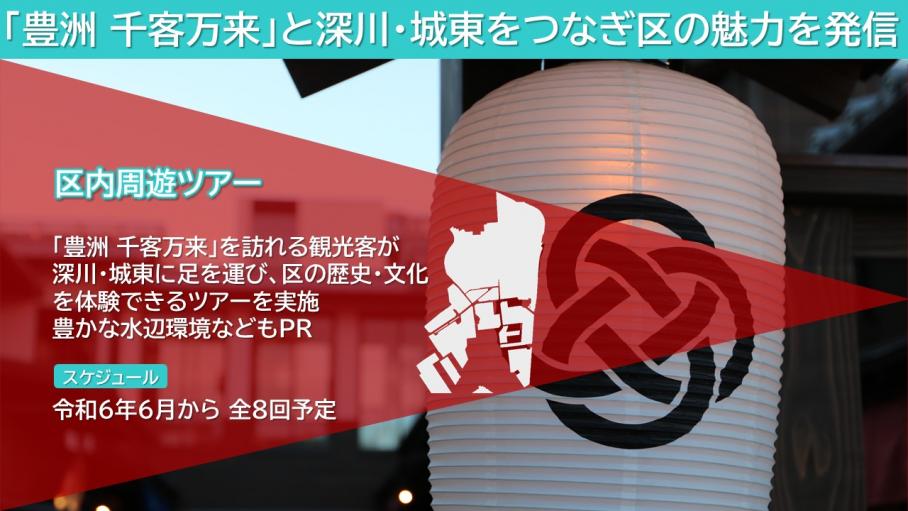

「豊洲千客万来」と深川・城東をつなぎ区の魅力を発信

昨日、「豊洲千客万来」がオープンいたしました。私もオープニングセレモニーに参加いたしましたが、江戸の街並みを再現した食楽棟と、臨海部の景色を一望できる温浴棟といった素晴らしい施設が完成し、区民の皆さまはもとより、国内外からもたくさんの観光客が訪れることを期待しております。

江東区としては、この機会を逃すことなく区の観光振興につなげられるよう、千客万来に訪れる観光客を対象とした江東区内を巡るツアーなどを実施し、魅力的な歴史文化、豊かな水辺環境などを積極的にPRしてまいります。

「江東」らしさを大切に、さらに発展するまち(2項目)

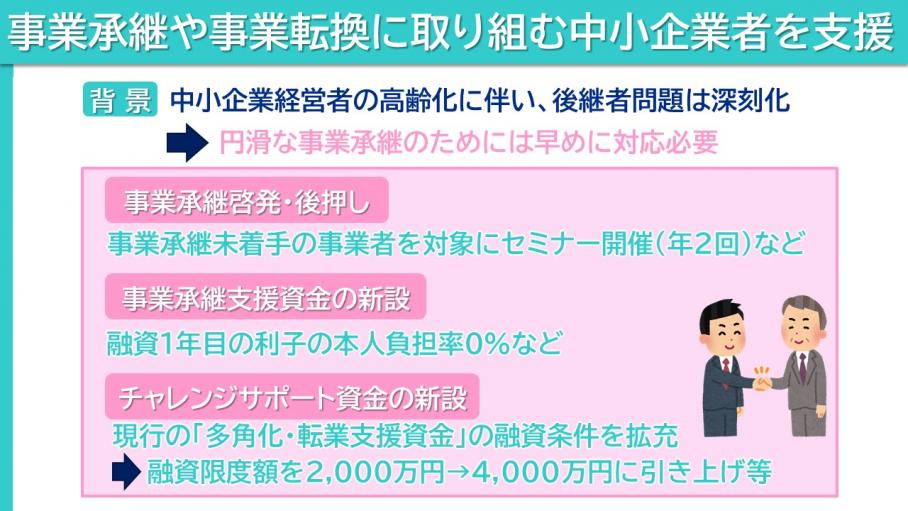

事業承継や事業転換に取り組む中小企業を支援

中小企業経営者の高齢化に伴う後継者問題の深刻化は日本全体に及んでおり、江東区においても同様でございます。事業承継を円滑に進めるためには早めの対応が不可欠であり、まずは事業承継の入口に立つ意識をもっていただくことが重要と考えております。

このため、啓発セミナーの開催のほか、新たな融資メニューを創設し、融資1年目の利子の本人負担利率を0パーセントとするなど、多角的な事業承継支援に取り組んでまいります。

また、事業転換や新たな事業に取り組む事業者への支援を目的とする、「チャレンジサポート資金融資」を新設いたします。本融資では、従前の類似メニューと比べて、融資限度額を2,000万円から4,000万円に拡大するなど融資条件を拡充し、思い切った事業経営に挑戦する事業者を支援いたします。

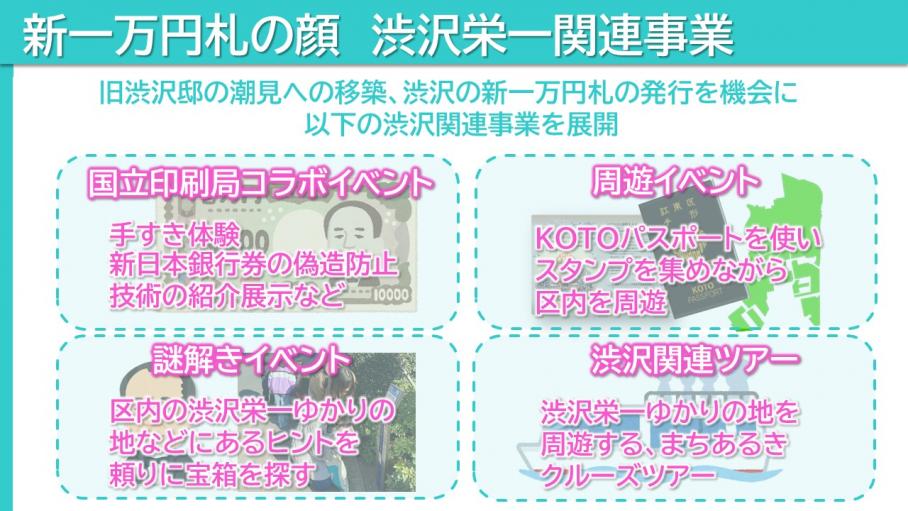

新一万円札の顔渋沢栄一関連事業

江東区ではこれまで、渋沢栄一翁との深いつながりを背景に、渋沢氏ゆかりの地を巡るまち歩きツアーや国立印刷局と連携した謎解きスタンプラリーなど、様々な取組みを展開してまいりました。

本年7月には、いよいよ渋沢栄一翁が肖像画となる新一万円札が発行されます。江東区としては、この機会をとらえ、国立印刷局と連携したイベントの開催や、高度なデザイン力・技術力を有する国立印刷局作製のKOTOパスポートを使った区内周遊イベントのほか、謎解きイベントなどを開催いたします。これらのイベントをきっかけに、多くの方に江東区内の魅力に触れていただき、観光振興や地域経済の活性化を図ってまいります。

豊かな「水」と「緑」、最先端の「便利」が共存するまち(2項目)

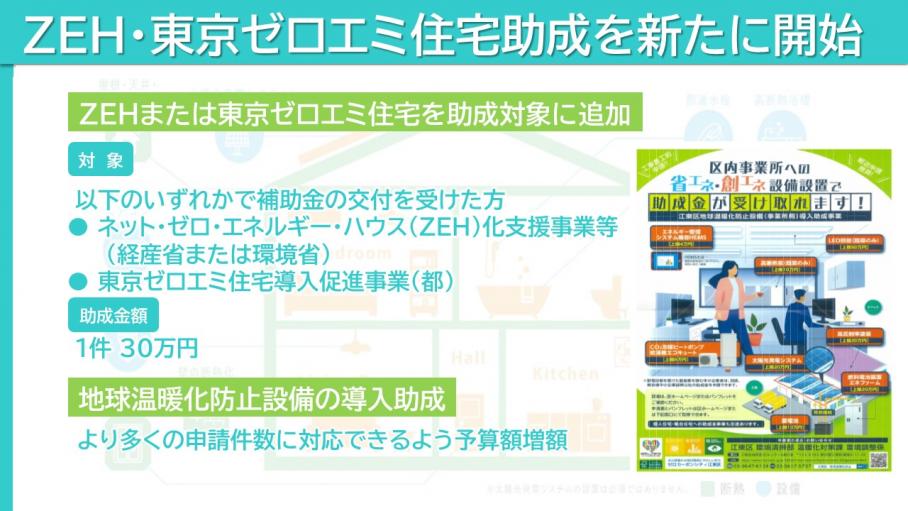

ZEH(ゼッチ)・東京ゼロエミ住宅助成を新たに開始

国や都の補助金に上乗せして、新たにZEH(ゼッチ)または東京ゼロエミ住宅を助成対象に追加いたします。助成金額は1件30万円で、国のZEH化支援事業等や、都の東京ゼロエミ住宅導入促進事業で補助金の交付を受けた方に支給いたします。

また、現行の地球温暖化防止設備の導入助成についても、申請が増加傾向にある状況を踏まえ、予算額を増額して対応いたします。

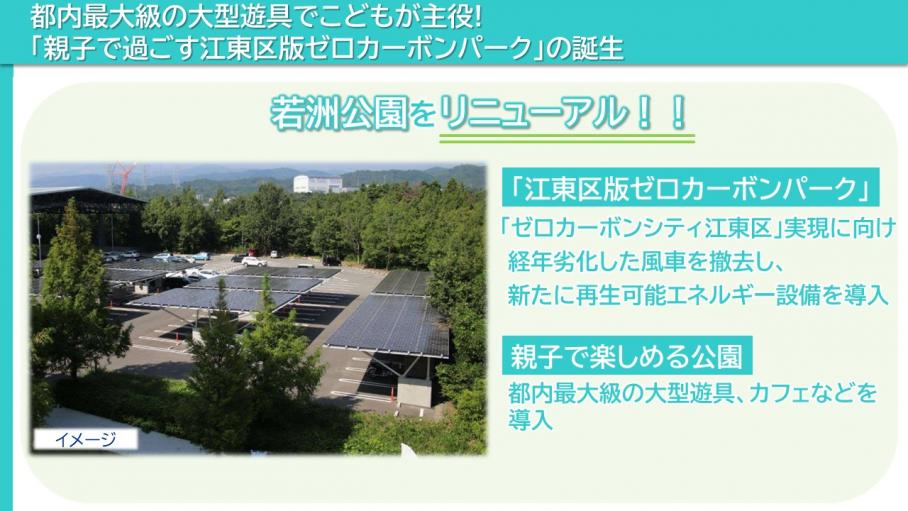

都内最大級の大型遊具でこどもが主役!親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパークの誕生

開園から30年以上経過した若洲公園をリニューアルいたします。

経年劣化により撤去する風車に代わる、新たな環境シンボルとして、再生可能エネルギー設備の導入により、CO2排出量実質ゼロを実現する「江東区版ゼロカーボンパーク」を整備してまいります。

さらに、都内最大級の大型遊具や、カフェなどの飲食施設の導入などで、親子で楽しめる公園にしてまいります。

なお、整備にあたっては、Park-PFI(パークピーエフアイ)を活用し、財政負担の軽減を図ってまいります。

DXやAIを活用した、区民と共に創る新しいまち(2項目)

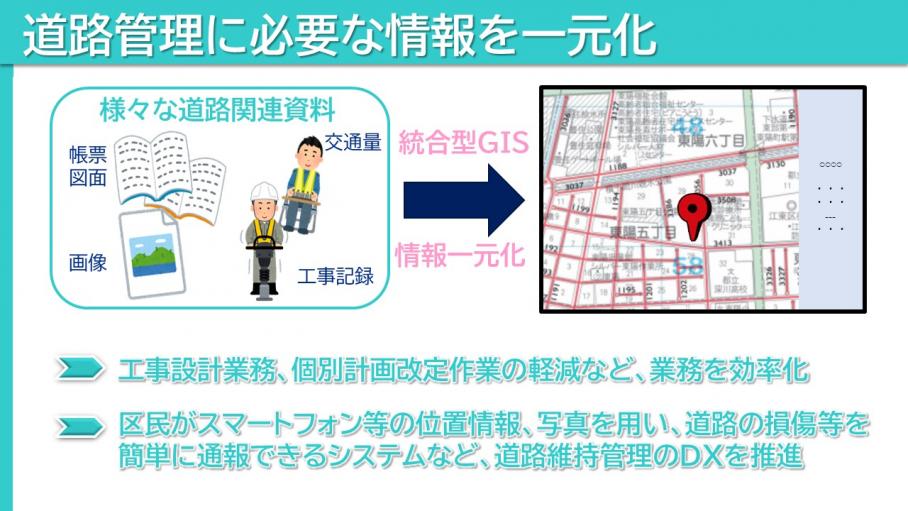

道路管理に必要な情報を一元化

道路調査の結果や工事図面等のCAD(キャド)データ、工事履歴等の道路関連資料を、統合型GIS(ジーアイエス)を活用して一元的に管理いたします。これにより、各種データの管理を簡略化し、工事設計業務や個別計画改定時の作業軽減など、業務の効率化につなげてまいります。

また、道路の損傷などを区民の皆さまからスマートフォン等で位置情報や写真と合わせて簡単に通報できるシステムなど、道路の維持管理の分野においても積極的にDXを進めてまいります。

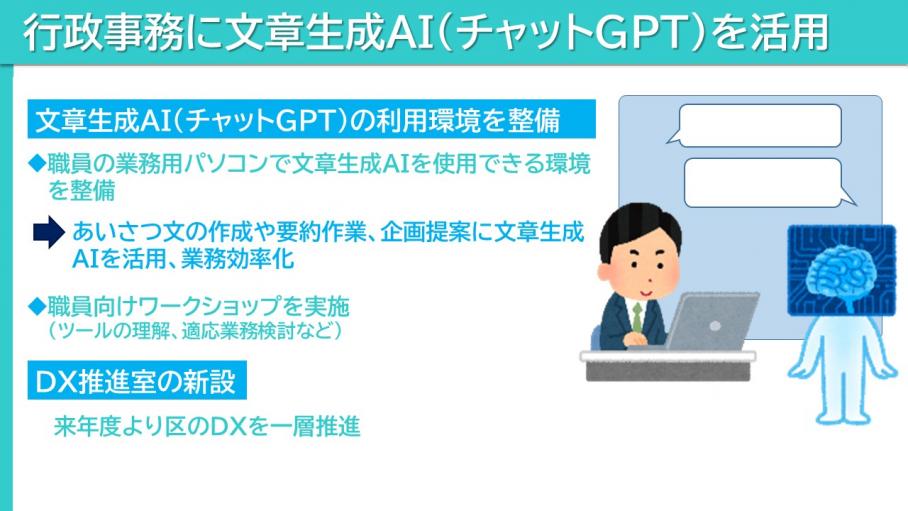

行政事務に文章生成AI(チャットGPT)を活用

文章作成や企画提案などにおける業務を効率化するため、各職員の業務用パソコンで文章生成AIを使用できる環境を整備するとともに、適切にAIを利活用できるよう、職員向けのワークショップを実施いたします。

なお、これまで、こうしたICTの利活用については情報システム課が進めてまいりましたが、来年度よりDX推進室を新設し、区のDX化を一層加速してまいります。

このほか、高齢者福祉分野のDX、防災DX、教育DXなど、様々な分野でデジタル化を推進し、区民サービスの向上と効率的な行財政運営を実現してまいります。

質疑応答

1.予算に関する質問

【記者】(東京ベイネットワーク・宮田)

新年度の予算案の中で、特に力を入れた分野や、注目して欲しい事業があれば教えてください。

また、コロナ禍が明けて、最近は日常を取り戻しているような動きが見えると思いますが、区民の生活や、地域経済をどのように後押ししていきたいか教えてください。

【区長】

はい。最初のご質問ですが、やはり予算編成中に、能登半島の地震がございました。もともと防災・災害対策には力を入れていこうと思っていたところですが、そういったことも受け、今回、先程ご説明した防災DX、避難所運営サポーターの育成、備蓄物資の充実など、災害に強いまちづくりに向けた取組みについて力を入れております。

今回ご説明した事業以外にも、区内公共施設にハザードサインを設置する水防対策、また、障害のある方等、要支援者の方の個別避難計画の作成の推進など、ハード・ソフト両面から取組みを強化しているところです。

先程ご説明した、長寿サポートセンターへの人員配置と、地域づくりというのですかね、そういった、やはり防災にもつながるのですけれども、いわゆる「地域力」といったものをどのように底上げしていくか、そういったところに力を入れております。

2つ目の、区民生活また地域経済の後押しについてですが、コロナ禍が明けてようやくまちに活気が戻ってきて、行事イベント等も復活してきたということは私も日々感じているところです。一方、物価高騰やエネルギー高騰、また、2024年問題に代表される人手不足、先程言った後継者の問題、そういったいろいろな特有の課題も生じているところです。それが本当に区民の生活、また地域内の経済の活性化につながるように、きめ細やかな支援が必要だと考えています。

【記者】(朝日新聞・滝沢)

まず、「江東区の魅力発信!ふるさと納税を開始」について、ふるさと納税に乗じて流出している税額について、最新のデータがわかれば教えてください。

また、返礼品などについて、具体的にどういったものを考えているのか、もし現時点であれば教えてください。

加えてもう1点、「新一万円札の顔渋沢栄一関連事業」について、これまでもKOTOパスポートを用いた謎解きとなどを展開されてきたと思いますが、新規事業ということで、その事業を渋沢栄一に絡めて行う理解でよいのか教えてください。

【区長】

ふるさと納税の影響額については令和6年度当初予算で約55億円を見込んでおります。

また、返礼品につきましては、やはり目的が江東区のプロモーションというところに重きを置いておりますので、江東区のいろいろな伝統工芸品や、江東区ならではの様々なイベントがありますので、具体的にはこれから詰めていくのですが、そういった、江東区ならではの文化・伝統を感じてもらえるようなものを考えております。

2つ目の渋沢関連事業についてですが、今年度もパスポート事業、また、そういったところで行い、来年度は引き続きそのような取組みをさらにリニューアルといいますか、バージョンアップして展開するということが1つです。

あとは、やはり、まさに今年度おそらく、関連する自治体にも多様な取組みがあると思いますので、これから調整ですが、そういったところとも連携して行っていけるとよいと考えています。

【記者】(都政新報・岸)

就任から、まだ2か月未満だと思いますが、時間が少ない割には公約が、大分盛り込めたようにも思えます。区長ご自身は、何割程盛り込めたと思いますか。

また、これは入れたかったけれども、入れられなかったという事業を教えてください。

【区長】

はい。まず、公約に盛り込めたことの受け止めですが、本当に12月10日から、短い期間で、職員の方がいろいろ検討する中で、自分の思いを反映してくれたと思っています。どうしても長期的に検討しなければいけないものなど、今回当初予算に盛り込むことが難しいものもございました。例えば先程申し上げた保育人材の確保策(「私立保育所等の保育人材確保を支援」)は今回計上しましたが、やはり保育だけではなく、介護分野・障害分野もと思っています。その点は今回東京都が介護人材・障害分野の人材の上乗せ等もしていますので、そういった効果も見ながら検討していきたいと思っています。

割合については、具体的な数字としては申し上げられませんが、可能な限り反映して、ただ、当然全てではなく、これから先、また検討を深めていきたいと思っています。

【記者】(東京MX・莊)

大久保区長の初めての予算ということで、中でも、いわゆる大久保カラーが表れている項目を教えてください。

【区長】

そうですね。今、口頭で申し上げた予算案で言うと、赤字がついているところ(先述の重点事項の事業)。

この中からさらにということだと、先程申し上げたように、災害の分野や、この1-4(「長寿サポートセンターの機能強化・体制整備」)、2-1(「避難所運営サポーターを育成して避難所に配置」)、2-2(「大規模災害に備えて備蓄物資を支給」)、2-5(「AIを活用し、地域のリスク情報を収集」)、2-6(「分かりやすく、速くなる!災害情報システムをリニューアル」)あたりが、特に、はい。

あと、個人的には、赤字(重点事項の事業)ではありませんが、4-3(「23区初!医療的ケア児等コーディネーターと連携した家族交流会を開催」)や2-7(「福祉専門職が個別避難計画の作成に参画」)あたりも思いがあります。金額的にそれ程大きな事業ということではないのですが、例えば、その2(8分野の中の「2災害に強く、誰もが安全・安心に暮らせるまち」)の中でいうと、個別避難計画(「福祉専門職が個別避難計画の作成に参画」)。やはり、能登半島でも、なかなか二次避難が進まなかったり、福祉施設で受け入れが進まなかったりするような話も聞きますので、健常者の方、一般の方もそうですが、特に、障害を抱えた方や高齢者の方は、本当に避難が難しい。そのような中で、この、個別避難計画の作成を進めていかなければならないです。

あと4-3(「23区初!医療的ケア児等コーディネーターと連携した家族交流会を開催」)でいうと、これ自体も内容としては家族の交流会ということで、本当に第一歩ではあるというところなのですが、ただでさえ子育てについては、本当に今、いわゆる孤独な育て「孤育て」が問題になっている。なおかつ、医療的ケアが必要なお子さんは数も少なく、また大変な育児をされている中で、こういった方にこのようなきめ細やかな事業を行っていくことは、今まで東京都ではできなかった、区長として本当に細やかな、直接的な支援の事業ができたという思いがあります。

【記者】(日刊工業新聞・村上)

観光施策に向けた取組みについて教えてください。

まず1つ、区長が考えている、区の観光に関するポテンシャルはどのようなものでしょうか。

もう1つ、いろいろな観光施設があると思うのですが、東京駅や羽田空港から誘客していくために区として今後やっていかなければいけないことについて、中長期の目線で考えたときにどういう方法があるか教えてください。

【区長】

はい。まず、ポテンシャルについては、本当に多彩な魅力があることだと思います。深川・亀戸の、いわゆる文化的、歴史的な観光に加えて、豊洲地区の近代的な街並みであったり、また、豊洲市場であったり、本当に多種多様な魅力があり両方を楽しんでいただける。一か所一か所の魅力もそうですが、その魅力が集積していて、さらに言うと船もある。本当にいろいろな魅力がある。点ではそれぞれ、例えば富岡八幡宮も有名ですし、豊洲も有名なのですが、そこをつなげて、トータルで発信していきたいという思いが非常にあります。

あと、今後の長期的な観点で言えば、BRTの通行や、新聞報道のレベルですけれども、臨海鉄道(正しくは、都心部・臨海地域地下鉄)、そういった、やはり、人に来ていただくということは交通インフラとも非常に密接な関係があると思うので、8号線の延伸も含めて、交通インフラが今後拡充していく中で、そこと併せて、観光をPRしていくというようなセットで行えればよいと思っています。

【記者】(日刊工業新聞・村上)

そのためには、東京臨海鉄道とのすり合わせが区として必要になるという理解で大丈夫ですか。

【区長】

そうですね。そこは私も報道で知った限りで、正式にお話をいただいていないので何とも言えませんが、もしそういったお話が正式にあれば、ぜひ、区の発展にもつながるような方向でお話を進めていければと思います。

【記者】(朝日新聞・滝沢)

防災関係の事業を総括しての質問ですが、能登半島地震などを受け、能登半島においては道路が1本しかないなど、特有の難しさ等も顕わになったと思います。江東区ではどのようなところが現状の課題と認識していますか。

【区長】

はい。今おっしゃったように、地域の高齢化、また、マンション防災、あと江東区ならではというと、やはり、いわゆるデルタ地帯で、海抜より低い地域がある、水害の問題。あとさらに言うと、江東区ならではだと本当に思うことは、川が多いので、橋が当然多いのですね。今おっしゃった能登半島の地震で道路が寸断されたという話で、道路もそうですし、あと、万が一橋が寸断された場合に、やはりそこが陸の孤島になりかねないという危険性があると思うので、今回はすぐできる対策ということで行っていますが、今後国や都も含めて、そういった道路・橋・堤防の強靱化は当然区だけではできませんので、関係者と一緒に検討を進めていかなければいけないし、進めていきたいと思っています。

【記者】(東京新聞・井上)

「大規模災害に備えて備蓄物資を充実」についての質問です。地震のときには物資の供給が直後は滞っていたというお話でしたが、江東区で、現在、何日分の水・食料の確保がされているでしょうか。また、今後、備蓄量について、どのような確保の予定があるのか教えてください。

【区長】

そもそも、区と都で3日分の備蓄という考え方があります。区民の方全員ではなくて避難された方ということなのですけれども、それに基づいて割合を決めて区で配備をしています。必要なものは、区については、直接、避難所となる学校に備蓄をしている状況です。例えばここに書いてある、これまでは粉ミルク等だったところを、今回液体ミルクがかなり有用であったというような形で補充を今、考えているのですけれども、当然これで全てかというと、また状況を見て、検討していきたいと思っています。

【記者】(東京新聞・井上)

他の自治体では、能登半島の先の地震において、備蓄量を過去5年計画で、例えば2日分だったものを3日分に増やすなど、そういった対応もしているようです。その上で、江東区では備蓄量が現在どの程度で、増やす予定があるのか教えてください。

【区長】

今は1日分です。おっしゃる通り、それで足りるのかというところはあると思いますので、基本的には先程言ったように、都と区で合わせて3日分というところなのですけれど、すぐ届くかというところもあると思いますので、量については今後の検討になります。

2.その他の質問

【記者】(都政新報・岸)

公約の方でコンプライアンスの徹底を掲げていましたが、現在、庁内では各課でコンプラのマニュアルを作成していて、ほぼできつつあるという状況のようなのですけれども、今後この具体策が求められると思いますが、例えば幹部と議員のつき合い方や、クリーンさなどをどのように実現していくか、区長がこの先どのようにお考えか教えてください。

【区長】

まずマニュアルにつきましては、実は、1月末を提出期限にしており、一部、より検討を深めたいということで少し時間がかかっているところもありますが、ほぼ、出揃ったところです。1月31日が期日だったので、私もつい昨日、上がってきたものをざっと読んだところです。職員の方々がそれぞれの課ごとに今回作成し、本当に、自分たちの仕事に照らして、今回短い中でよくまとめてくれたと思っています。ただ、課ごとに作っているため、当然これからそれを皆で共有していく中で、「うちのこういう視点が抜けていたね」など、また職員の中でも気づきがあると思うので、そこは引き続き、マニュアルを作って終わりでは当然ないので、より良いマニュアルにしていくということが1つです。

あと、岸さんがおっしゃったように、マニュアルをつくるだけではもちろん意味がなく、いかにそれを実現していくかだと思うので、そういう意味ではマニュアルに沿った運営をしていくということはもちろんですが、今も言ったように、マニュアルが、果たしてそれで終わりなのかというと、やはり時代時代に応じてまた見直していく必要があると思いますし、守るべきマニュアル、そして、そのマニュアルが果たしてそれで良いのかということも含めて、常に日々の業務の中で問いかけながらやっていくものだと思っています。

議員との付き合い方については、私もそういう意味では、公務員であった時代に、いろいろやりとりをすることがあり、当然議員のおっしゃることと行政側の意見が対立するようなこともありますし、また逆に意を同じくすることもありますし、そのように区の職員と、議員が意見交換をする、議論していくということは当然行政にとっては必要なものだと思っています。ただその中で、昨年(正確には、一昨年)問題になったような、不当な働きかけであったり、圧力であったり、もしそういうものがあるとするとそこは徹底的に違いますと言っていかなければならないわけで、それは当然こういった事件がありましたので、区議会でも、そういったところは考えているとは思いますが、もしそのようなものが今後仮にあったとして、やはりマニュアルに沿った対応もそうですし、あと、やはり1人で抱え込まないということが本当に大事だと思うので、そこはこのマニュアルができたときでも、職員の方が抱え込まないように、もちろん上司に相談するのもそうですし、場合によっては私に上げてもらっても構わないので、案件によっては、そういったことで職員が抱えるのではなく、そこは組織としてしっかり対応していく。そのようなことで、それを徹底して、当然区民の方にとって公平で公正でクリーンということは当たり前のことなのですが、プラスアルファとして職員を守るという意味でも徹底してやっていきたいと思っています。

【記者】(東京新聞・井上)

現在、江東区議会で、政治倫理に関する検討会が開かれております。その議題の1つに、契約における不正な働きかけの禁止、というものがあります。この検討会の発端は、区長もご存じの通り、元議長による職員に対する業者名などの働きかけがあったことです。その前段としてですが、その区議から職員に対して、業者の推薦が、これまで行われていました。その指名競争入札に絡んでですが、その指名競争入札などの業者を選ぶ際に、業者選定表と呼ばれる資料の中で、議員の推薦が記載されていました。これに絡んでですが、今回の検討会の中で、その業者の紹介、ということについても議論がされております。この、紹介ということ自体に対して、区長自身は、区議の皆さん方からですね、それ自体を控えて欲しいのか。それともその問題に対しては容認されるのか、その点どういう考えを持っているか教えてください。

【区長】

その業者の紹介が容認されるのかということは、個別の契約に関してですか。

【記者】(東京新聞・井上)

いいえ、一般的に考え方としては、その業者がいるならば、それを職員に紹介するのは当たり前だというような考え方もあると思うのです。ただ、一方で、都の職員だったと思いますし、一定の職員による配慮なり忖度が働いたときに、行き過ぎたときには業者を指名業者に入れてしまう、そういったことにつながりかねない、疑われる行為であるという考え方もあると思うのです。両方の観点から、区長としては、職員を守る立場でもあると思うのですが、そちらについてはどういった考え方をお持ちでしょうか。実際、区議会の区議の中でも、意見が割れていますので、そのあたりの考え方を教えてください。

【区長】

基本的にはそれは、議員が誰であれそうなのですけれども、個別の業者を個別に紹介することは、今お話があったように、疑わしいということになる可能性があろうかと思います。例えばその団体なのですかね。それは別に、契約とは少し違う話だとは思うのですけど、例えば、いろいろな制度や行政を考えるときに、そういった業者の方の声を聞きたいことは当然あると思います。今言ったように、例えば、経済活性化など、そうしたときに、基本的にはやはりその個別の業界、会社に聞くのではなく、当然それを代表する、束ねている広域団体なり、まとめたところに意見を求めることが、行政としては通常だと思うので、例えば、必要があって何か業界の方からの意見をいただく場合に、基本的には個別の企業ではなくて、団体の方からお話を聞くということです。原則はそうだと思います。ただ、業界に属してない方が当然いるので、業界によってはその組織率が3割ということがあるので、そのような声をどうしていくかという個別の問題になったときに、必ずしもその団体しか話を聞きませんということではないのですけど、行政の原則としては、やはり個別ではなく、その業界を束ねている方に意見を聞くことが通常なのではないかなと、私としてはそう考えています。

【記者】(東京新聞・井上)

広い意見の交換という場で、複数の目がある中でそういったことについては当然、そのような話し合いがあると思うのですが、その個々の業者が個々の職員にというところは容認できないという考え方でよろしいでしょうか。

【区長】

そうですね。仮にその個々の企業とやりとりがあるとすれば、当然そこは複数対応の原則ということがありますので、そこはもちろん、業務の必要があって、個別の業者とお話することは当然あると思うので、そういった場合でも複数対応の徹底、そういった疑念を抱かれないようにということは、行政として当然だろうと思っております。

【記者】(東京新聞・井上)

前回、昨年の5月に、江東区の契約に係る不正行為等防止検討報告書が区で出されました。その中で、課題として、他自治体にあるようなコンプライアンスの担当部署は江東区役所にはないと、その点に対して、組織的に対応する体制の構築が必要であるというようなことが記載されていますが、こういった専門部署を作る考えはありますか。

【区長】

そうですね。今、総務部がコンプライアンスの担当になっているので、そういう意味では、コンプライアンス、確かに専管ではないのですが、なかなか人員配置上、それだけを、専管の組織を作るということは、人員の面で難しいということで、今は総務部にコンプライアンスを担当する部署を置いている実情です。

【記者】(東京MX・莊)

去年1年で3回も選挙を行いまして、やはり区民からの政治不信の声が聞こえます。今後、区役所としてはどのような取組みをするか教えてください。

【区長】

はい。本当に、また、この4月にも今度は衆議院の補選があるということで報道もされていると思います。区民の皆さまには、一政治家として本当に情けなく、申し訳ないと思っています。そもそも当たり前の話ですが、政治家は自分のために行動するものではなく、自分に投票してくれた有権者の方、また、投票してはいなくてもそこにいらっしゃる区民、住民のために働くべきもので、いわゆる公人という言葉、本当にそこから考えると本当に有り得ない事態が、1回だけでなく続いてしまっている。起訴された段階で、これから司法の判断を見守るという部分はありますが、ただこうしたことが、複数回起こってしまっていることについては、本当に区民の皆さまの信頼を1日も早く取り戻さなければならない、その責任を感じております。

先程言ったマニュアルもそうですが、とにかく、区役所としては、職員一丸となって、本当に一人ひとりが自覚と責任と覚悟を持って日々の業務に取り組んでいく、それに尽きると思いますし、本当に、私自身もやはり区民の皆さまから、お会いすると、「区長がコロコロ変わってしまって」とか「あなたは続けて欲しいとか」といったようなた批判の声もいただきますし、応援の声もいただきます。本当に昔で言うと滅私奉公という言い方をして、それは今の時代に馴染まないと思いますが、本当に公人として、区民の皆さまのために、力を尽くす、それに尽きると思います。

【記者】(都政新報・岸)

先程、東京新聞の質問の中で、総務部がコンプライアンスの専門部署の担当になっているということだったのですが、一昨年の8月の管理職の方へのアンケートで、いろいろな議員からの情報漏えい要請を1割の管理職が受けているなど、そういった深刻な事態があったため、相談窓口が作られました。ところが、正式な相談は受けてないと聞いています。この結果を受けて、再度アンケートをとるなど、その点の考えはありますか。

【区長】

まだ皆さまに伝えられる確固としたものがあるわけではないのですが、職員とは実はそういった話はしており、今のその体制にとどまることなく、今でも公益通報というシステム自体はあるのですが、そこがもしかするとあまり知られてないかもしれない。いわゆる内部通報目安箱的なもの。一方では、職員の間に不信感を生んでしまうのではないかということがかつて言われていたこともあり、今もそういった心配の声はあるのですけれども、ただ、逆にそういったものがあることで抑止力になるということもあると思います。公益通報システムの充実か、また、内部通報的な仕組みを他に作ったほうがよいのか、そこはまだ、これといった方針はないのですが、そういったところを強めていかなければいけないという話はしています。

したがって、おっしゃる通り、やはり、皆さまが不安に思う、不審に思う状態を、解決していかなければいけないので、そこの強化は、これまで取り組んできてどうだったのかという検証も含めて、しっかり行いたいと思います。

関連リンク

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください